53. НП, 144.

Осока — ср. стих. 8.

54. ПОВ, с. 51 (под загл. "Конь Пржевальского", повторяющим загл. цикла стих. Хл. в ПОВ и принадлежащим, по-видимому, Д. Бурлюку; но см. поэму 199, с. 213); печ. по II, 111.

Румынкой и

польки — см. примеч. 31 и 203.

Чеботы (нар.) — т. е. зозулинi чоботи, гуцульское назв. одного из видов орхидей (ср. зегзицыны чеботы в "Детях Выдры", с. 438, и богинины чёботы в стих. 68).

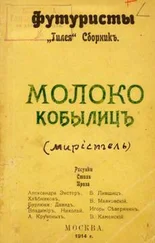

55. Мирск о нца, с. [32]. Печ. по II, 91. 1891–1895 гг. Хл. провел на Волыни, в укр. — польском селе Подлужное.

Нависень — навес.

Горинож (нар. укр. горинiж) — вверх ногами. "

Santa Maria!" (лат.) — "Святая Мария!"

Чарторий — назв. связано со знач. "глубокий овраг"; в Подлужном находились развалины дворца князей Чарторийских.

Кигитка (обл.) — чибис, или пигалица.

56. ДЛ (1), с. 61 (с незначит, правкой перепеч. в Изб. с. 11); печ. по II, 98.

Коромысло (или коромысел; обл.) — стрекоза. Ср. стих. 84.

Вещеобразно и далее — ср. у Пушкина: "Отверзлись вещие зеницы" ("Пророк"). Сохранился набросок верлибра о числах, напоминающий поэму «Зверинец» (ЦГАЛИ).

57. Садок II, с. 20; печ. по II, 43.

Перевертень (палиндром) — текст, каждая строка к-рого примерно одинаково читается от начала к концу и от конца к началу. См. автокомментарий Хл. в статье «Свояси». Летом 1920 г. им написана в форме перевертня поэма «Разин» (I, 202). Ср. в ней: "Мы, низари, летели Разиным" — и в ее черновиках: "Я — Разин и заря" (ЦГАЛИ).

Кукси — вероятно, производное от «кукситься».

Мавка — см. примеч. 72.

58. ДЛ (1), с. 49; печ. по II, 116. Стих. связано с легендой о происхождении савроматов от скифов и амазонок, рассказанной в кн. IV «Истории» Геродота. Исследователи (Н. И. Харджиев, Г. Баран) обнаружили у Хл. ряд перекличек с ней. Ср. также пер. А. К. Толстым баллады «Эдвард».

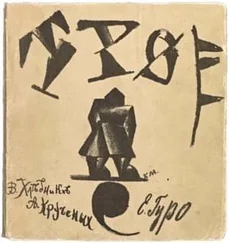

Гилея — по Геродоту, часть Скифии за устьем Днепра. В этих местах, в Чернянке (б. Таврической губ.), работал управляющим имения А. А. Мордвинова отец братьев Бурлюков, здесь в начале 10-х гг. проводили лето Давид (см. стих. 166), живописец Владимир (1886–1917) и поэт и худож. критик Николай (1890–1920) Бурлюки, бывали Хл., Маяковский, А. Е. Крученых (1886–1968; см. стих. 122 и 167), поэт и переводчик Б. К. Лившиц (1886–1939) — члены футуристической группировки «Гилея», в которую входили также В. В. Каменский и (с оговорками) Е. Г. Гуро (1877–1913). Ср. стих.18 и87 и примеч. 196.

59. НП, 145. Печ. с попр.

60. НП, 146. Написано в Чернянке (см. примеч. 58). Обращено к сестре Д. Бурлюка Надежде (1896–1967). См. также стих. 67.

Серник (обл., ср. укр. сборник) — спичка.

Януся — младшая сестра Д. Бурлюка Марианна (1897–1982).

61. Сб. А. Крученых «Помада». М., 1913, с. [11]; печ. по НП, 148. А. Крученых отмечал, что это стих. написано при его участии. В докладе "О новейшей русской литературе" 20 ноября 1913 г. Маяковский противопоставил начало этого стих. "кондитерским, парикмахерским образам" у символистов (см. НП, 406).

62. Стихи 1923:22. Другой вар. вошел как автоцитата в поэму 206. Уже первонач. ред. поэмы 201 включала пятистишие: "Нам много ль надо? // Нет: ломоть хлеба, // С ним каплю молока, // А солью будет небо // И эти облака" (см. НХ XVII, 1930 и Хл. 1936:484).

63. НП, 153. Печ. с поправкой в слове «барвиночном». Стих. снабжено примеч. Хл.: "Настой из барвинка служит для целей ворожеи". В укр. фольклоре барвинок символизирует вечность, постоянство и любовь.

64. НП, 154.

Цекавый (польск., укр.) — любопытный, пытливый.

65. ЗК, с. 6 (перепеч. — II, 243); печ. по Баран 1974: 7.

Бех (обл.) — ядовитое болотное растение, цикута; известно и как «вех». Вар. бех соотнесен у Хл. путем "внутреннего склонения" с неологизмом бух (см. примеч. 47); совпадая со старой формой прош. врем. от глагола «быти», он указывает на историю народа.

66. Изб., с. [49–52] (литограф. прилож. к Изб.; с авторской пометой "Из книги "Деревянные идолы" и с рис. П. Н. Филонова, высоко ценимого Хл); печ. по II, 198. При крещении Руси идол Перуна был сброшен в Днепр.

Миял — по разьяснению Хл., «миновал».

Ячанье… лебедей — от ячать (обл.) "жалобно кричать".

Рень (древнерус.) — отмель, низкий берег.

Снем (древнерус.) — сбор (ср. сонм).

Рогнеда (? — 1000) — жена князя Владимира, мать Ярослава Мудрого.

В уне — ср. древнерус. ун(ый) "юн(ый) "; возможно, Хл. членит имя Перун, видя в нем «корень» пер- сознач. «пря» и "суффикс" — ун, к-рому приписывается смысл объединения «юных», т. е. будетлян.

Читать дальше