Однако, моё время так было заполнено другими делами, что только летом 1915 г. я нашёл несколько свободных дней, чтобы составить лингвистические спектры хотя бы нескольких писателей. Я взял сначала Гоголя («Майскую ночь», «Страшную месть» и «Тараса Бульбу»), Пушкина («Капитанскую дочку», «Дубровского» и «Барышню-крестьянку»), Толстого («Смерть Ивана Ильича», «Корнея Васильева», «Три смерти» и «Три старца»), Тургенева («Малиновую воду»), Карамзина («Бедную Лизу») и Загоскина («Юрия Милославского»).

В каждом из этих рассказов я отсчитывал (исключая эпиграфы или вводные цитаты из посторонних авторов) первую тысячу слов, подчёркивая в ней красным карандашом все служебные частицы, а потом сосчитывал число каждой. [4]

Прежде всего сейчас же обнаружились некоторые резкие оригинальности.

У Карамзина в беллетристических произведениях очень часто употребляется восклицание «Ах!», почти совершенно отсутствующее у Гоголя, Пушкина, Толстого, Тургенева и Загоскина.

Служебная частица «было» (например, чуть-было) – только у Пушкина; «близ» – только у Тургенева (у других «около»); «ведь» – отсутствует у Карамзина и Загоскина; «вдруг» и «даже» – редки у Толстого; «еле» – только у Гоголя; «заместо» – только у Тургенева; «ибо» – ещё употребляется часто Карамзиным и Гоголем, изредка Пушкиным, но уже совсем отсутствует у Толстого, Тургенева и Загоскина; «коли» (вместо «если») – часто у Толстого в речи простых людей, но нет у Тургенева и у других; «может» (без «быть») – только у Гоголя; «нежели» – только у Пушкина; «оттого» – у Толстого; «про» (например, «про него») – довольно часто у Гоголя, Толстого и Пушкина и отсутствует у Тургенева и Загоскина; «против» – часто у Гоголя; «подле» (вместо «рядом») – у Загоскина; «среди» (вместо «между») – у Гоголя и Карамзина; «словно» – часто у Толстого; «точно» – у Тургенева; «через» – часто у Пушкина; «этак» – только у Гоголя.

А в числе употребляемых ими служебных частиц (союзов и предлогов) оказались ясные процентные различия (слоговые типы).

Чтоб не давать очень сложных общих спектров при нанесении этих цифр на графики, я разделил их здесь на предложные, союзные, местоименные спектры и т. д., судя по тому, что они представляют.

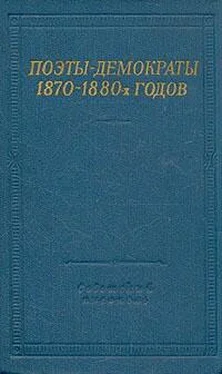

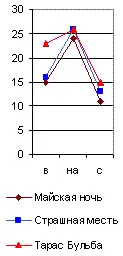

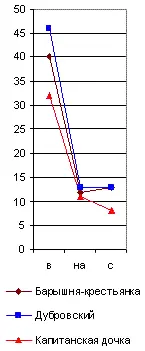

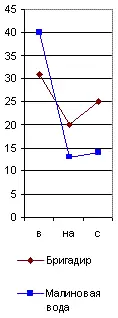

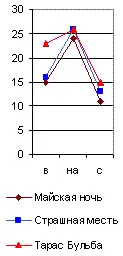

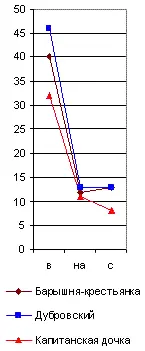

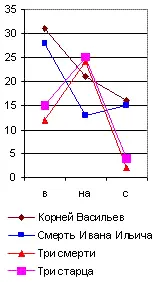

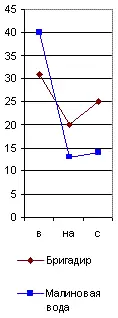

Наиболее часто повторяющимися оказались у всех русских авторов предлоги в, на [5]с , почему их графики я и назвал главным предложным спектром. Они даны на рис. 29 [6], из которого читатель и без цифр видит по вертикальному ряду чисел, что на тысячу слов у Гоголя предлог в повторился в «Тарасе Бульбе» 23 раза, в «Майской ночи» 15, а в «Страшной мести» 16 раз; предлог на повторился 24 раза в «Майской ночи» и 26 в «Бульбе» и «Страшной мести» и т. д. А когда я соединил эти точки линиями, то во всех (взятых мною совершенно случайно) трёх произведениях Гоголя получились очень сходные ломаные линии в виде острых крыш с ясным преобладанием предлога на над бис (см. рис. 29). У Пушкина же во всех трёх (взятых мною также совершенно случайно) произведениях, наоборот, оказалось, на такую же тысячу слов, сильное преобладание предлога в над предлогами на и с , почти равными по частоте своего повторения.

Рис. 29. Образчики главного предложного спектра. (На 1000 слов.)

Отсюда ясно, что по одному простому взгляду на главный предложный спектр какого-либо произведения Пушкина, по недоразумению приписанного Гоголю, мы заподозрили бы неправильность такого утверждения и сделали бы догадку о принадлежности его Пушкину, хотя ещё и не решили бы этим дела окончательно.

Действительно, сравнивая на нашей графике главный предложный спектр Пушкина с таким же спектром «Малиновой воды» Тургенева (в последней колонке рис. 29), мы видим, что они очень сходны, и потому для отличия Тургенева от Пушкина главный предложный спектр негоден и надо искать других.

Да и вообще нельзя решать вопроса об авторстве по какому-либо одному небольшому спектру, в роде взятого нами и состоящего лишь из трёх членов. Необходимо составить очень длинный многочленный спектр, или несколько коротких, но разнородных по своему содержанию спектров, и это тем более необходимо, что не всякий член спектра абсолютно постоянен у данного автора по частоте своего употребления. Здесь в полной мере господствует закон случайных отклонений от средней нормы , дающей вместо средней частоты употребления вариационную с размахом АВ, который, однако, тем более суживается, чем больше тысяч слов отсчитано нами в исследуемом отрывке, т. е. если при числе N слов ( рис. 30) вариационный криволинейный треугольник будет иметь вид АВС, то при числе 2N слов он получит вид A1В1C1, а при большем числе слов его основание ещё больше сузится за счёт вырастающей высоты, так как площадь его всегда одна и та же, если перечислена на промилли (пли на проценты).

Читать дальше