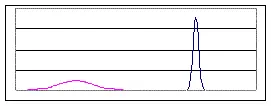

Рис. 30. Широкая или узкая вариационная дуга вероятных отступлений многократно повторяющихся фактов от средней нормы, при малом или большом количестве их подсчитанных повторений.

Но и при меньшем числе слов неправильное определение по причине значительной величины вероятной ошибки возможно лишь тогда, когда мы исследуем только три-четыре распорядительные частицы, а при десятке их всегда обнаружится общий характер лингвистического спектра для данного писателя.

Особенно обязательно это для старых авторов рукописного периода, которые не могли десятки раз «исправлять свой слог в корректурах», заменяя другими как раз те распорядительные частицы, которые для них слишком привычны.

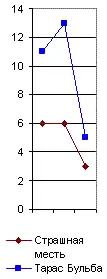

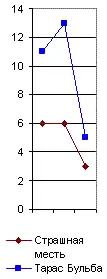

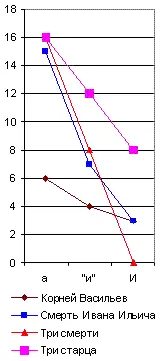

Очень интересно отметить, например, что те самые члены главного предложного спектра ( в, на, с ), которые обнаружили постоянство у Пушкина и у Гоголя, совсем не обнаруживают этого у Толстого, и главный предложный спектр у него является в двух вариациях. Первая (например, в «Смерти Ивана Ильича» и в «Корнее Васильеве») напоминает спектр Пушкина, хотя и с несравненно меньшим числом частицы в ( рис. 29), а вторая вариация (например, в «Трёх смертях» и «Трёх старцах») напоминает Гоголя, но с несравненно меньшим числом предлога с.

Здесь является вопрос: отчего зависит это расчленение главного лингвистического спектра Толстого на два типа? Оттого ли, что он сильно корректировал свои произведения и этим сделал свой главный предложный спектр неопределённым , пли те перевороты, которые он переживал в своём мировоззрении и направлении своего творчества, отзывались и на слоге его речи? Конечно, у каждого автора, писавшего более полувека, лингвистический спектр не может оставаться всё время совершенно неизменным. Он должен подвергаться медленной эволюции, как и световые спектры физических тел, изменяющиеся по мере повышения температуры. Однако, у Толстого обе вариации так резко различились на приведённых мною графиках, что наводят на мысль о специальной корректурной обработке автором их частоты, и исследование в этом отношении всех других его произведений является в высшей степени желательным.

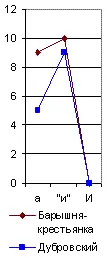

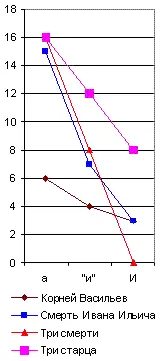

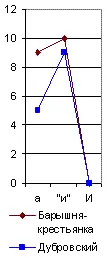

Перейдём теперь к другим спектрам тех же писателей в тех же ихпроизведениях. Рассмотрим, например, один из многих возможных союзных спектров ( рис. 31). Я взял для его составления, как видно по таблице, сначала союз а , затем союз и, когда он употребляется в выражениях в роде «был и он», «я и знал», т. е. служит не обозначением конца перечня, а чисто слоговой приставкой, вследствие чего я и поставил его в кавычках («и»). Затем я взял тот же союз и в начале фраз, когда он пишется с большой буквы. В спектре Библии этот член дал бы преобладание над предыдущими, а у взятых мною писателей он всегда в минимуме, как видно по его графике. Этот спектр тоже оказался различен у них всех. У Гоголя и Пушкина здесь преобладает слоговое «и», у Толстого же «а»; кроме того, Пушкин отличается от Гоголя почти полным отсутствием библейского предфразного И (как оно употребляется во фразах в роде: «И был вечер, и было утро», «И пошёл Иисус» и т. д.).

Рис. 31. Один из союзных спектров.

Спектр пз наиболее часто встречающихся местоимений: этот, свой, тот оказался уже несоставимым у современных писателей при подсчёте только одной тысячи слов, так как этих местоимений у них оказалось лишь по нескольку на тысячу, а малое количество повторений какого-либо случайного фактора, как известно из статистики, не даёт возможности для вывода в нём закономерностей, благодаря уже отмеченному мною закону случайных отклонений от средней нормы тем более широких, чем меньше взято слов для подсчёта. Для того, чтобы местоименные и другие спектры дали достаточно типичные графики, нужно подсчитать их число по крайней мере среди пяти тысяч слов (а потом разделить полученную цифру на пять, с целыо приведения их к однородности с вышеприведёнными спектрами).

Читать дальше