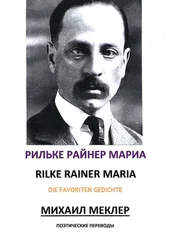

Из всех мест, где жил Рильке в эти годы, особую известность приобрел благодаря ему замок Дуино на побережье Адриатики, имение княгини Марии Турн-и-Таксис, дружески относившейся к поэту. (Бедствовавший всю жизнь Рильке нуждался в помощи меценатов.) Здесь были начаты первые «Дуинские элегии», но окончание цикла затянулось на десять лет. Во время войны 1914 года замок был разрушен артиллерийским огнем.

Рильке тяжело переживал трагедию войны, бессмысленную гибель миллионов людей, уничтожение памятников культуры.

После войны его странствия приходят к концу. С 1919 года и до своей смерти он почти безвыездно живет в Швейцарии, где друзья покупают ему скромный старинный дом — «замок Мюзо». Здесь в 1920-е годы Рильке переживает новый творческий взлет: за несколько недель он завершает едва начатые «Дуинские элегии» и создает прекрасный цикл «Сонетов к Орфею» (1922). Ряд замечательных стихотворений этих лет был впоследствии опубликован посмертно, причем многие уже в наши дни.

Швейцария, нейтральная страна, не участвовавшая в мировой войне, Швейцария, которую выдающийся немецко-швейцарский писатель Герман Гессе в своем романе «Игра стеклянных бус» изобразил под именем Касталии (Касталия означает Страна муз), Рильке привлекла атмосферой особой духовности, тем, что она была свободна от шовинизма и ненависти. Вместе с тем и «Дуинские элегии», и «Сонеты к Орфею» вовсе не были плодом затворничества отшельника из Мюзо. Они содержали в себе своеобразный ответ на те вопросы, которые поставила перед человечеством эпоха мировых войн и великих социальных потрясений.

Когда Рильке умер в 1926 году в швейцарском санатории Валь-Монт, казалось будто его слава затронула лишь сравнительно небольшой круг ценителей поэзии.

Австрийский писатель Роберт Музиль с горьким сарказмом говорил: «Смерть Рильке не была серьезным поводом. Он не доставил нации праздничного удовольствия своей кончиной… Когда я осознал, как мало значила утрата Рильке для общества, я понял, что она была меньше замечена, чем премьера нового фильма» [11].

Но, конечно, были люди, понявшие все значение этой утраты, и среди них русская поэтесса Марина Цветаева, откликнувшаяся на кончину Рильке скорбной поэмой «Новогоднее».

Что мне делать в новогоднем шуме

С этой внутреннею рифмой: Райнер — умер?

Если ты, такое око, смерклось, —

Значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть…

ДО «НОВЫХ СТИХОТВОРЕНИЙ»

Здесь нет особой необходимости подробно говорить о самом раннем периоде творчества Рильке (назовем только такие сборники стихов, как «Жертвы ларам», 1895; «Венчанный снами», 1896; «Мне на праздник», 1899), тем более что он уже в достаточной мере прояснен наукой [12]. Отметим лишь, что Рильке начинал как одаренный поэт, хотя в его ранних стихах встречается некоторая расплывчатость и неконкретность. Лучшие стихи этих лет навеяны образами старой Праги или напевами чешского фольклора, который Рильке очень любил:

Мне так сродни

чешских напевов звуки…

(Перевод Т. Сильман).

В наиболее удачных ранних стихах уже намечается то сочетание музыкальной напевности и конкретности изображения, которое позднее будет так характерно для Рильке.

Подлинная поэтическая известность Рильке началась с его книги «Часослов» (1899–1903). Здесь Рильке обращается к созданию целостного поэтического цикла. (Тенденция к цикличности затем прочно укоренится в его творчестве — вплоть до поздних «Дуинских элегий» и «Сонетов к Орфею».) В «Часослове» он уже выступает как мастер поэтической формы, овладевший теперь не только «гейневским» дольником, но и переливами самых изменчивых и разнообразных ритмов. Он выступает как художник, осознавший свое призвание:

И час этот пробил, ясен и строг,

и металлом коснулся меня.

Я дрожу. И я знаю: теперь бы я смог

дать пластический образ дня…

Даже малая вещь для меня хороша

и в картине моей цветет

на сияющем фоне, — и чья-то душа,

с нею встретившись, оживет.

(Перевод Т. Сильман).

«Часослов» тесно связан с русскими путешествиями Рильке, значение которых для его творчества было очень большим. «Мой голос потонул в звоне кремлевских колоколов, и мои глаза уже ничего не желают видеть, кроме золотого блеска куполов» [13], — писал он Е. Ворониной 2 мая 1899 года. Позднее, уже из Германии, он сообщит своим русским корреспондентам о глубине впечатлений от России, о непрестанных занятиях русским искусством, историей и т. д. «Я работаю много, и все занимаюсь русскими предметами, изучаю жизнь русских художников, читаю Достоевского, Гаршина и пр. Теперь я постараюсь писать что-то об А. А. Иванове» [14], — напишет он С. Д. Дрожжину (29 декабря 1900 года), называя Иванова «пророком России». И в другом письме, Л. О. Пастернаку, от 5 февраля 1900 года: «И что за радость читать в оригинале стихи Лермонтова и прозу Толстого!.. Я необычайно тоскую по Москве…» [15].

Читать дальше