(Жизнь и поэзия)

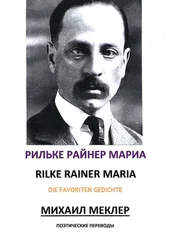

Стефан Цвейг, хорошо знавший Рильке, оставил в своей книге воспоминаний «Вчерашний мир» (1941), завершенной им незадолго до смерти, замечательный портрет поэта. С благодарностью вспоминая почтивших его своей дружбой «мастеров златокованного слова», Цвейг отмечает: «Никто из них (поэтов начала века. — Г. Р. ), пожалуй, не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Но это не было преднамеренное, натужное… одиночество, вроде того, какое воспевал в Германии Стефан Георге; тишина словно бы сама ширилась вокруг него… он чуждался даже своей славы… Его голубые глаза, которые, когда он на кого-нибудь глядел, освещали изнутри его лицо, в общем-то неприметное. Самое таинственное в нем была именно эта неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с немного… славянским, без единой резкой черты лицом, прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии…» [3]. Рильке, пишет Цвейг, принадлежал к особому племени поэтов. Это были «поэты, не требовавшие… ни признания толпы, ни почестей, ни титулов, ни выгод и жаждавшие только одного: кропотливо и страстно нанизывать строфу к строфе, чтобы каждая строчка дышала музыкой, сверкала красками, пылала образами» [4].

Действительно, как у многих великих поэтов, жизнь Рильке была органически связана с его поэзией; и в его скромности и бескорыстии была скрыта неколебимая принципиальность и особый социальный смысл. В мире, где успех определялся чисто внешними критериями, Рильке не хотел и не мог стремиться к успеху. В мире банков и бирж, в мире наживы и прозы, в эпоху жесточайших классовых антагонизмов и мировых войн возникает тихая и глубоко человечная поэзия Рильке, которая временами представляется на этом фоне почти непостижимым явлением. Откуда Рильке черпал силы, чтобы противостоять всем воздействиям буржуазной действительности? Ответ один: в своем творчестве. «Gesang ist Dasein» (песня есть существование)читаем мы в «Сонетах к Орфею». Именно по этому закону жил и творил Рильке. Его бескорыстное служение поэзии было проникнуто духом высокого гуманизма. Одним фактом своего бытия оно наглядно доказывало, что есть особые ценности, которые невозможно измерить прагматическим мерилом.

Скромность Рильке была не только качеством его характера, но в большей мере и эстетическим принципом его искусства. Лирическое «я» поэта никогда не доминировало в его творчестве (даже в ранний период). Индивидуалистическая поза, свойственная многим современникам поэта — от Георге до Бальмонта, его и подавно не привлекала. Свое честолюбие поэта он видел в другом. Как можно глубже вникнуть в материальный и духовный мир, окружающий человека, вжиться в него, приобщиться к природе во всех ее проявлениях, к народной жизни, к жизни больших городов с их памятниками искусства, к тайнам любви, человеческого существования и смерти — вот в чем он видел основную задачу поэта. Поэт — «голос» окружающего мира, как писал Рильке. Вот почему у Рильке поэт предстает, парадоксальным образом, хотя и во всем величии своей миссии, но без малейшего ореола победителя. Напротив, он побежден тем громадным миром, который властно требует своего выражения в искусстве:

Не станет он искать побед.

Он ждет, чтоб высшее начало

его все чаще побеждало,

чтобы расти ему в ответ.

(Перевод Б. Пастернака)

И Рильке действительно рос с каждой новой книгой. На этом пути страстного художнического приобщения к миру он добился замечательных успехов и на самом деле мог, как говорится в одном из его поздних стихотворений, «улавливать легчайшее движение крыльев мотылька». Взятое в целом, творчество Рильке поражает своим разнообразием, мощью и стремлением к универсальному охвату мира и духовной жизни человека. Поэт обращается к самым разным жанрам — от стихотворений, тонко передающих мимолетные настроения и внутреннее состояние, до грандиозных философских элегий и глубоких по мысли сонетов.

Одновременно с Рильке творили многие выдающиеся немецкие и австрийские поэты — Лилиенкрон, Гофмансталь, Георге (мы имеем в виду по преимуществу раннее творчество Георге), Рудольф Борхарт и др. Одни из них, как Лилиенкрон, были учителями Рильке, другие быстрее, чем он, пришли к творческой зрелости. (Советские исследователи еще в долгу перед их поэзией.) Но ни один из них не достиг универсальности и исключительной правдивости Рильке и не перешагнул с такой свободой за пределы своего времени, в нашу современность.

Читать дальше