Чтобы быть хорошим визионером, нужно быть хорошим наблюдателем. Чем лучше видишь землю, тем тоньше будут восприятия рая; и напротив, прорицатель, глядящий в свой магический кристалл, не будучи художником, окажется просто старым занудой. Поэма Лермонтова «Демон» состоит из общих мест мистицизма. Но ее спасают яркие краски конкретных ландшафтов, написанных тут и там волшебной кистью. Здесь нет ничего от страсти восточных поэтов к опалам и обобщениям — Лермонтов по сути — европейский путешественник, восхищающийся чужими странами — какими были все русские поэты, хотя они могли никогда не покидать своего очага. Сама любовь к родине у Лермонтова (и других) — европейская, в том смысле, что она одновременно иррациональна и основана на конкретном чувственном опыте. «Неофициальная английская роза», или «шпили и фермы», видные с холма в Шропшире, или родная речка, которую русский пилигрим, много веков назад, вспомнил, увидев Иордан, или просто те «зеленые поля», о которых бормотал перед смертью знаменитый толстяк, внушают не поддающуюся описанию любовь к родине, которую не могут возбудить исторические книги или статуи в парках. Но то, что отличает описания родины в русской поэзии — это атмосфера ностальгии, которая обостряет чувства, но искажает объективные отношения. Русский поэт говорит о том, что видит в окно своей комнаты, как если бы он был изгнанником, который в мечтах представляет себе родину более живо, чем в реальности, хотя в этот момент он на самом деле, возможно, созерцает собственные владения. Пушкин мечтал о путешествии в Африку не потому, что ему надоели русские пейзажи, а потому, что он хотел тосковать по России, оказавшись за ее пределами. Гоголь в Риме говорил о духовной красоте физической отдаленности, и отношение Лермонтова к родине основано на том же эмоциональном парадоксе.

(The Lermontov Mirage. P. 35)

The Lermontov Mirage — Three Russian Poets — Pushkin, Lermontov, Tyutchev. Poems — A Hero of Our Time. Перевод ст-ния «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…», 1841). В эссе Набоков приводит подробный анализ повествовательной структуры и оптики «телескопированного» сна в этом ст-нии, отчасти служащий автоописанием поэтики самого Набокова:

Можно сказать, что то, что Дарвин называл «борьбой за существование», — это, на самом деле, борьба за совершенство, и здесь главное и вызывающее наибольшее восхищение орудие Природы — оптическая иллюзия. Среди человеческих существ поэты — лучшие образцы искусства обмана. Таким поэтам, как Кольридж, Бодлер и Лермонтов, особенно хорошо удавалось создание текучей и радужной Среды, в которой реальность раскрывает сны, из которых состоит, геологически трансверсированная часть самого прозаического из городов может выявить сказочную рептилию и ископаемый папоротник, поразительным образом вплетенный в его основание. Путешественники сообщали, что в таинственных степях Центральной Азии миражи иногда такие яркие, что настоящие деревья отражаются в поддельном блеске оптических озер. Что-то от эффекта этих многократных отражений свойственно поэзии Лермонтова, и особенно этому самому фатаморганному его стихотворению, которое могло бы называться «Сон во сне о сне во сне».

(The Lermontov Mirage. P. 32–33),

ср. также анализ ст-ния в: А Него of Our Time.

…the dead man (в оригинале: «знакомый труп») — Набоков неоднократно упоминал этот лермонтовский солецизм:

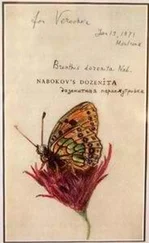

Кстати, поэт так глубоко погрузился в эти сны во сне, что <���…> допустил солецизм (опущенный в моем переводе), который также уникален — ибо это солецизм солипсиста, а солипсизм по определению Бертрана Рассела, — это reduction ad absurdum субъективного идеализма — мы сами себе снимся. <���…> Это мне также напоминает об одном китайском поэте, которому снилось, что он бабочка, и проснувшись, он не мог разрешить проблему, кто он — китайский поэт, которому приснился этот энтомологический сон, или бабочка, которая во сне видит себя китайским поэтом.

(The Lermontov Mirage. P. 34.); ср. также в «Даре» (Набоков IV. С. 258).

The Russian Review. 1946. Vol. 5, № 2, Spring — Pushkin Lermontov, Tyutchev. Poems. Перевод ст-ния «Ангел» (1831). В эссе Набоков пишет, что это ст-ние, написанное 14-летним поэтом, «русские критики, и тут они не ошиблись, называли пришедшим прямо из рая — действительно, его чистая и действительно небесная мелодия ненарушимой принесена на землю» (The Lermontov Mirage. P. 31). Отвечая Э. Уилсону, который упрекнул его в том, что переводы из Лермонтова, и в особенности «Ангел», более заурядны, чем из Пушкина и Тютчева: «…тебе не следовало писать world of sorrow and strife, особенно рифмуя с life, это показалось бы банальным даже в английской поэзии тридцатых годов» (Dear Bunny. Dear Volodya. P. 181), — Набоков ответил: «Но Лермонтов действительно банален, мир печали и слез — это действительно тривиально (да еще и тавтологично), я довольно равнодушен к нему, и не слишком старался дебанализировать строки, которые тебе не понравились» (Там же. Р. 182).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу