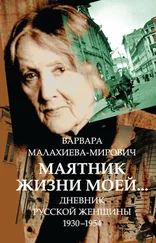

С революционной поэзией М.-М. сталкивается в процессе занятий с сыном Аллы Тарасовой Алексеем: «Читали с ним Демьяна Бедного (задали в школе) “Улица” — сухонько, безвкусно, способно расхолодить какого угодно энтузиаста революции. Попутно — Маяковский. Груб так же. Но это — сила. И талант. А Демьян — виршеплет, Тредьяковский от революции» [225] 17 апреля 1935 г.

.

Авторы, дебютировавшие после 1917 г., практически не попадают в ее поле зрения. По крайней мере, в дневнике из них не названо ни одно имя [226] Единственное исключение — Ольга Мочалова, которая ее интересует исключительно как тип женщины с несложившейся судьбой: «все “завидев, спешат перейти на другую сторону”. Содействует этому и внешность — стерлядка, замаринованная в узкой банке во весь рост. И стихи похожи на инкрустации из рыбьих костей — в манере Пастернака, но без его мастерства. Одиночество, уже непоправимое — “ушли года”. Красные глаза в сложных очках — болезнь глазных суставов. Хроническая голодовка. Так называемая “личная жизнь” спрятана в какой-нибудь дальний угол, в мечту, в безнадежность».

. Современная, советская поэзия ей, конечно, чужда своим содержанием и пафосом: 8 ноября 1930 г. (т. е. на другой день после государственного праздника тринадцатой годовщины Октябрьской революции) она пишет об этом:

Прилетели новые птицы

И запели новые песни.

Старой птице в их ряд тесниться,

Песни их распевать неуместно.

Но в глубинах темного леса,

Если больно и плохо спится,

Допевает в глуши безвестной

Свои песни старая птица.

7

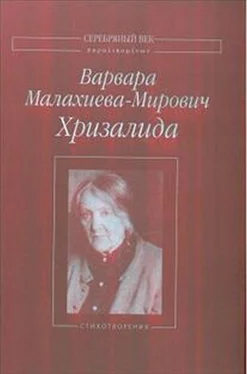

Огромный объем написанного М.-М. с неизбежностью ставит вопрос о неравноценном качестве ее письма, порой весьма небрежного, не стесняющегося трафаретных словосочетаний, воспроизведения романсных клише [227] И шире — узнаваемых формул русской классической поэзии. Случайный пример: последняя строка стихотворения «Сон от глаз бежит. Бессонница…»: «Суетливый утра шум» — ритмически копирующая пушкинский «однозвучный жизни шум…» («Дар напрасный, дар случайный…»); подобных примеров можно найти очень много.

, как бы игнорирующего проблему формы и качества [228] «Невольник вдохновенья, он всю жизнь торопился обогащать родную литературу сокровищами своего духа, не успевая заботиться об ювелирной отделке романов и поэм, как бы чувствуя всегда, что беспощадная смерть вот-вот оборвет его творческий подвиг на полуслове», — не исключено, что, создавая этот собирательный образ графомана в «Новейшем Плутархе», Даниил Андреев немного имел в виду и М.-М. (Андреев Д. Собр. соч. Т. 4. М., 2006. С. 58).

. Возможно, это следствие внутренней установки на «главное» в жизни, на ее философское постижение, на фиксацию чувства и размышления, а не на способ выражения мысли. Из великой русской литературы XIX в. ею усваивается сосредоточенность на вопросах «почему? зачем? что?», а ответ на вопрос «как?» ею находится всегда интуитивно и никогда не становится предметом отдельной рефлексии. Именно поэтому М.-М., прожившая жизнь профессионального литератора, остается поэтом-дилетантом. «Глубинные жизни духа, определяющие внутренние наши пути» [229] Малахиева-Мирович В.Г. О смерти в современной поэзии // Заветы. 1912. № 7. С. 99.

— вот что всецело занимало М.-М., при этом интерес к конкретному слову, к особой природе словесного, поэтического искусства никогда не становился предметом ее специальных размышлений.

Огромная читательская культура, глубокая память самого стиха, и почти полное равнодушие к внешнему — и как одному из его проявлений — внешней форме стиха. Характерное для доакмеистической эстетики восприятие поэзии как жизни души (а не как особого искусства) — со всеми вытекающими из этого последствиями. Ей чужд акмеистический «упор на традицию мастерства» [230] Сегал Д.М. Указ. соч. С. 521.

, в ее стихах отсутствует образ читателя, не осуществляется моделирование возможной аудитории.

Вместе с тем, вне поэтических деклараций, интуитивно, ей присуще вполне характерное для рефлектирующего поэта внимание к отдельному слову, вслушивание и вглядывание в него. В июне 1920 г. М.-М. бредит во время болезни: «Страшное слово: “Мра-мор”.

Мрамор. “Решето” — скверное слово. А есть такие чарующие слова: кристалл —…Хорошее спокойное отчаяние» [231] Бессарабова. Дневник. С. 319.

. В стихотворении 1928 г. «Ужасное слово “массы”. / Алмазный звук — “человек”». Запись в дневнике 21 июня 1950 г.: «Надоело слово “веранда”. И никогда не нравилось. Что-то в созвучии его претенциозное, напыщенное». В дневнике М.-М. размышляет над некоторыми неологизмами Белого, фиксирует услышанные областные и просторечные выражения. Поэтический словарь ее поразительно богат: от незафиксированного в словарях слова «птитво» (кроме нее его употребил однажды А.К. Толстой), редчайших «хризалиды», «безоара», к индивидуальным неологизмам («казематно-душные» (стены), «провально-талая» (дорога); «перетоньшили»); пронзительно ее стихотворение, построенное на обыгрывании детских первых слов, образованных повтором первых слогов («Поломан якорь…»).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Брендан Денин - Хризалида [litres]](/books/410580/brendan-denin-hrizalida-litres-thumb.webp)

![Анна Мирович - Филин с железным крылом [litres]](/books/434470/anna-mirovich-filin-s-zheleznym-krylom-litres-thumb.webp)