Все последующие годы, начиная с 1993-го, я работал уже менеджером- инноватором. Почему я именно так определяю этот период моей жизни? Потому что в течение десяти лет с 1993 по 2002 г. руководил проектами в области инфраструктуры абсолютно новой для российской экономики отрасли фондового рынка (регистраторы, депозитарии), оставив даже небольшую «борозду» в «Истории российского фондового рынка»{9}. А с 2003 г. занимаюсь также ранее не существовавшим в России корпоративным управлением, работаю независимым директором – что является абсолютной экзотикой для огромного числа российских компаний. Я окончил программу EMBA (Executive Master of Business Administration) Стокгольмской школы экономики – неслыханное ранее образование для отечественных менеджеров (в советское время и термина-то такого не было – «менеджер», все больше «начальник»). Оперирую теперь таким понятием, как товарный знак (®), имею самое непосредственное отношение к таким зарегистрированным товарным знакам, как РИД®, НРКУ®, НРПКД®, PhICS-модель корпоративного управления®. Чем характеризуется, на мой взгляд, менеджер -инноватор? Он – создатель инновационных продуктов . А Джон Сили Браун в предисловии к культовой для инноваторов всего мира книге Генри Чесбро «Открытые инновации» так и пишет: «Под инновациями я понимаю нечто, существенно отличающееся от изобретений. Для меня за инновациями стоят процессы реализации изобретений и доведения их до рынка»{10}. Прочитав это определение, я понял, почему из моих изобретений до реализации не дошло ни одного. Потому что, «когда открытия в области исследований осуществляются под воздействием научных интересов и не связаны с какой-то целью бизнеса, коммерческая ценность таких открытий часто связана со счастливым случаем и поэтому непредсказуема»{10}. Основное отличие инженера- инноватора от менеджера- инноватора в том, что первый рассуждает в категориях технологий, а второй – бизнес-моделей, при том что «технологии создают экономическую ценность, когда они выводятся на рынок при помощи полезной бизнес-модели. Именно бизнес-модель позволяет извлекать ценность из патента и реально ее получать, а не изобретение технологии как таковой, на которую можно получить патент»{10}.

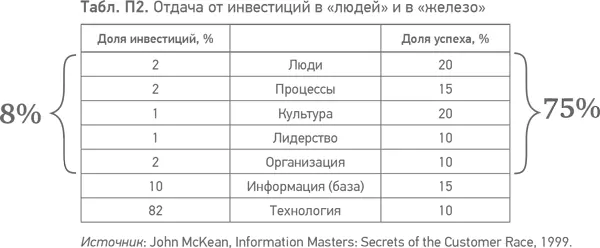

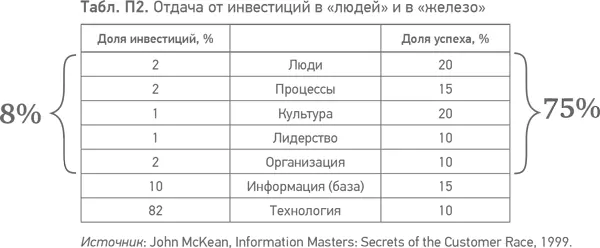

А что же происходит в это время в нашей стране? А в стране в 2009 г., и снова «сверху», объявлено о наступлении эры модернизации и инноваций. Символом этих перемен является Дмитрий Медведев – президент России, то есть снова первое лицо страны. И нам бы, технарям, только радоваться (по его известной статье «Россия, вперед!» я красной ручкой прошелся, как до этого последний раз проходился еще курсантом только по работам В. Ленина и К. Маркса). Ведь во главе перемен юрист («чистый гуманитарий» по-нашему, по-технарски), страстно увлеченный техническими новинками. Президент лично возглавляет Комиссию по модернизации и технологическому развитию (я подсчитал, что за три года она заседала 29 раз, то есть чуть реже, чем раз в три месяца!). Гаджет становится символом современного управления. Но что-то меня все это не очень радует (как в те перестроечные времена второй половины 1980-х). Во-первых, потому что, как меня учили еще в советском военном училище, все эти гаджеты являются только техническими средствами управления, но никак его не заменяют. Я хоть и технарь, но ими пользуюсь очень дозированно, и это абсолютно не ограничивает меня в управлении. Во-вторых, ведь я уже не «чистый технарь», личная трансформация от инженера -инноватора к менеджеру -инноватору завершена. Можно сказать, что я уже сам стал технарем с гуманитарным уклоном. Даже знаком с очень любопытными и весьма полезными для осмысления выводами мировых специалистов по инновациям. И не просто знаком, а глубоко их разделяю, можно сказать, убежденный их сторонник и последователь (об отличиях «последователей» от «последышей» будет в конце книги). Отчасти, наверное, и потому, что они подтверждают значимость того дела, которым я занимаюсь последние двадцать лет (табл. П2).

Как видно из таблицы, весь мир уже давно понял и даже «оцифровал», что инвестиции в «людей» более эффективны, чем инвестиции в «железо» (как видите, доля инвестиций в людей, процессы, культуру, лидерство и организацию, суммарно составляющая 8 % от их общей суммы, обеспечивают 75 % успеха, в то время как 82 % инвестиций в технологии обеспечивают только 10 % успеха). В России доминирует пока что технократический уклон в понимании модернизации и инноваций (более детально мы поговорим об этом в главе 12, «Корпоративное управление»). Даже в названии Комиссии при Президенте РФ особо выделен аспект «технологического развития» (нужно признать, что с 2012 г. Комиссия преобразована в Совет с уже более «симпатичным» для моего уха названием «по модернизации экономики и инновационному развитию»). Следствием этого является недопонимание нами той важной роли корпоративного управления, которое есть в своей сущности именно «люди», а не «железо». И это создает лично для меня некую зону «дискомфорта», но не демотивирует, а даже «драйвит» (прямо по Дэвиду Пинку в книге «Драйв»).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу