В департамент образования мэрии г. Омска входят 48 всевозможных управлений, отделов и секторов. Большинство из них дублируют работу друг друга, выполняют одинаковые или сходные функции. В его структуре сформированы, например, отдел аварийных и ремонтно-строительных работ и сектор подготовки ремонтно-строительных работ. Сами служащие плохо понимают, в чем заключается разница между функциями практически одинаковых структурных подразделений департамента образования мэрии г. Омска.

Энергоснабжением учреждений общего образования г. Омска занимаются сразу два сектора департамента: сектор надзора за теплоэнергетическим оборудованием и сектор контроля за потреблением энергоресурсов, хотя их служащие проверяют показатели одних и тех же приборов.

В управлении организационно-кадрового и документального обеспечения департамента по неизвестным причинам создан отдел управления персоналом. Наряду с ним сформированы такие отделы, как организационный, информационно-аналитический и по работе со служебными и распорядительными документами. Восемь секторов департамента решают вопросы финансов и бюджета, планируют расходы весьма скудных средств, выделенных на образование.

В департаменте трудятся 325 человек, которые осуществляют управление детскими садами и общеобразовательными учреждениями г. Омска, где числятся всего 134 тыс. детей и подростков 201

Нетрудно заметить, что такая управленческая структура департамента образования мэрии г. Омска похожа вплоть до полного слияния на «финансовые пирамиды», которые создаются в целях выкачивания средств населения. Разница лишь в том, что департамент занимается разбазариванием средств налогоплательщиков.

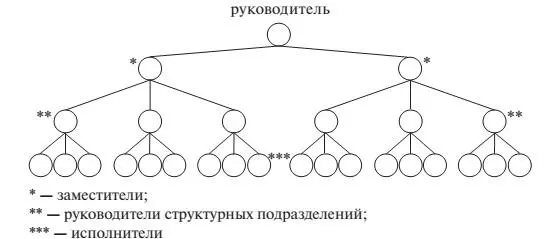

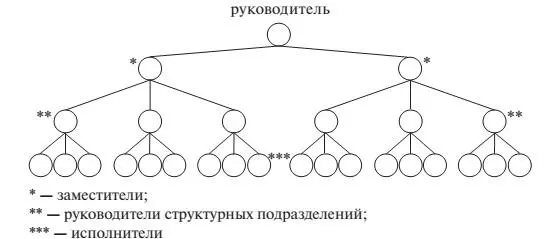

Выход из тупиковой ситуации заключается в строгом соблюдении требований НОУТ при проектировании и формировании структурных подразделений исполнительных органов государственной и муниципальной власти. Что касается уже сложившихся структур, то в первую очередь следует произвести интеграцию их малочисленных отделов и секторов, осуществляющих однородные функции, с одновременным сокращением штатов. Структура должна создавать условия, при которых каждый сотрудник мог бы применить свои знания и способности с максимальной пользой для дела. Она призвана обеспечить полную загрузку каждого работника, персонифицировать ответственность служащих, отделить технические операции от процесса управления, заложить организационные основы для разделения труда служащих 202. Таким требованиям в значительной степени отвечают исполнительные органы государственной и муниципальной власти, в организационных структурах которых недостатки вертикальной структуры управления из единого центра компенсируются достоинствами горизонтальных управленческих структур всех или большинства их подразделений. Речь по существу идет об оптимальном сочетании вертикальной и горизонтальной структур управления (рис. 2).

Рис. 2. Оптимальное сочетание вертикальной и горизонтальной структур управления

Структура исполнительных органов государственной и муниципальной власти России обусловлена комплексом объективных и субъективных факторов 203. Среди них, как уже отмечалось, принципиально важное значение имеют функции и объекты управления. Каждый орган исполнительной власти и его организационная структура связаны функциональными связями, то есть общими функциями и поэтому не могут существовать вне системы. Набор и характер функций не могут быть изменены по субъективному усмотрению его руководителя, ибо в противном случае неизбежно возникнет дисгармония с управляемым объектом, а следовательно, произойдет снижение и эффективности управления 204.

Воздействие объекта управления на организационную структуру органов государственной и муниципальной власти заключается в том, что усложнение подведомственных отраслей и сфер политического, хозяйственного и социально-культурного строительства закономерно вызывает усложнение структуры управления. В соответствии с требованиями НОУТ следует принимать необходимые меры, чтобы «возможно точнее воспроизвести в субъекте объект управления… Если управляющая система слишком проста и не отражает сущности объекта, она не способна эффективно управлять. Субъект управления должен просматривать все элементы объекта в их взаимосвязи, с тем чтобы иметь возможность воздействовать на них, с целью оптимального решения задачи» 205. Вполне естественно, что это влияние осуществляется не само по себе, а через функции управления.

Читать дальше