Жизнедеятельность гражданского общества показала многообразие проблем, возникающих у людей при «столкновении» с применяемыми органами государственной власти правовыми нормами, без разрешения которых полноценное функционирование общества невозможно.

Ежедневно гражданам приходиться преодолевает массу бытовых «трудностей», чтобы поддержать собственные физическое, душевное, духовное, финансовое состояния и общественное (профессиональное) положение на желаемом уровне.

В целях стабильного и последовательного развития человечества, достижения общественного прогресса, поддерживаемые мировой общественностью, фиксируются существующими государственными системами посредством права.

Обеспечивая сохранность достигнутого уровня жизни людей, во Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, в части 1 статьи 25 закреплено положение, в соответствии с которым каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая питание, одежду, жилище, медицинский уход и требуемое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благополучия его самого и его семьи. Аналогичные положения закреплены конституциями многих государств, в том числе и Конституцией Российской Федерации [39].

Так, в ст. 41 Конституции РФ закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, которые оказываются гражданам в государственных и муниципальных учреждениях бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. Указанное право в соответствии со ст. 17, 45 Конституции РФ признается, гарантируется и защищается государством [40].

Не каждый человек способен справиться самостоятельно и устранить препятствия на жизненном пути собственными силами и средствами, не прибегая к помощи других лиц и государственной «машины». В силу определенного несовершенства человеческого организма, существует опасность нарушения или утраты его функций, включая жизнедеятельность, при взаимодействии и противоборстве со средой обитания и недружественными воздействиями третьих лиц.

Любой гражданин может оказаться в бедственном положении, в котором не сможет по тем или иным причинам самостоятельно разрешить возникшую ситуацию, исходом которой, в случае не оказания соответствующей помощи, может стать непоправимое событие – смерть человека.

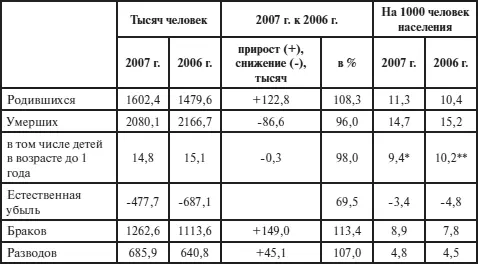

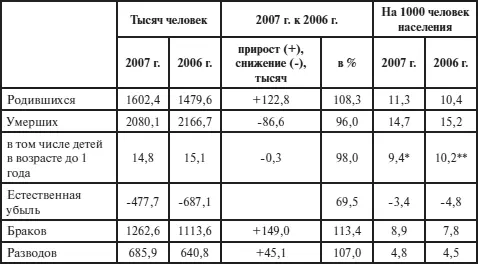

По данным Росстата в Российской Федерации на 2008 год численность постоянного населения России составила 142 млн. человек, которая по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 237,8 тыс. человек, а с 2006 годом – на 532,6 тыс. человек. Сокращение численности населения связывают с естественной убылью населения [41].

Таблица 1

Показатели естественного движения населения

* За 2007 г. – по данным помесячной регистрации, за 2006 г. – по данным годовой разработки.

** На 1000 родившихся.

Однако, оценка смертности, как естественная убыль населения, не совсем точно соответствует действительности и скрывает значительное количество смертельных исходов граждан, которые могли быть исцелены и возвращены к нормальной общественно-полезной деятельности. Укрывательство данных фактов побуждает государство к правовому бездействию, из-за которого в России умирают десятки и сотни людей.

В статье «Смерть рядового Иванова», опубликованной 10 сентября 2003 г. в газете «Челябинский рабочий», приводится случай о том, что в результате обморожения конечностей у военнослужащего Иванова Дмитрия во время прохождения армейской службы возникло воспаление легких, переросшее в тяжелую форму плеврита. С этим заболеванием он пролежал в московском военном госпитале имени Бурденко 57 дней, находясь на гране жизни и смерти из-за отсутствия лекарств. В результате заболевание перешло в пластическую анемию крови, но спасти его жизнь врачам не удалось, и 1 сентября Дмитрий умер [42].

По сообщению в «Газете. СПб.» от 1 декабря 2008 г. у заместителя председателя Комитета по печати г. Санкт-Петербурга Соболева Владимира случился сердечный приступ. Однако у бригады «скорой помощи» не оказалось необходимого оборудования – дефибриллятора и лекарств. Фельдшер вколол больному несколько кубиков анальгина, после чего тот умер [43].

Согласно данными Росстата следует, что основные причины смертности в России за последние 15 лет и по состоянию на 2008 г. следующие [44](табл. 2, 3):

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу