Концепция «матрешки» в литературном «родстве» героя.Обнаружившийся еще у Пушкина прием многослойной литературной реминисценции (литературной «матрешки»), становится излюбленным и у Булгакова. Открывая первую «матрешку» в родословной Онегина («наследника всех своих родных»), мы обнаруживаем в ней у Пушкина ближайшим родственником киевского богатыря Руслана, а открывая следующую «матрешку» (как следующий виток некой литературной родословной), мы находим в ней еще одного, указанного Пушкиным, «прародителя» – героя героических мифов древней Греции, отправляющегося в путь «всевышней волею Зевеса». В небольшой поэме «Тень Фонвизина» (1815) Пушкин тоже напишет об отправляющемся в путешествие из одного мира в другой герое, который отправляется в путь «геройской воружась отвагой».

Идея пути – как жизненного пути, присущая мифу, развивается у него не только в «Тени Фонвизина», но и во многих других произведениях. История воссоединения Руслана и Людмилы у Пушкина – это развитие двух ветвей «мономифа» (универсального мифа или мифа о путешествии героя (с большой буквы), проходящего испытания, в том числе, и испытание адом): одна ветвь связана у него c таинственным исчезновением Людмилы (развитие мифа по женскому типу), а другая – с поисками Руслана утерянной невесты (развитие мифа по мужскому типу).

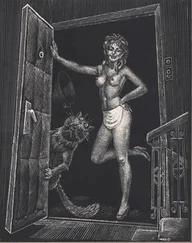

Сюжет романа Булгакова «Мастер и Маргарита» с момента осознания героиней утраты своего возлюбленного (часть II; гл. 19) начинает развиваться именно по законам Мифа о путешествии, но в его инверсионном варианте, поскольку, хотя развитие и идет по мужскому типу, путешествие здесь совершает именно Маргарита, которая, как Орфей, готова спуститься в ад и вывести оттуда своего возлюбленного Мастера.

Патриархат и матриархат.Образ Маргариты в романе Булгакова не случайно является ведущим по сравнению с образом Мастера и своими корнями связан с легендами (мифами) об утраченной невесте (женихе), а также легендой (мифом) о Граале. Легенда о Граале содержит аллегорию, метафору для обозначения могущественного ритуала причащения, священным атрибутом которого является библейская чаша Христа (или чаша Грааля, часто называемая просто – Грааль). Эта аллегория имеет также и другое символическое значение – женское лоно и вообще священное женское начало, на котором в древности были основаны многие верования.

Многие религии и верования были связаны именно с женским началом, вдохновлявшим художников на прекрасные произведения искусства и литературы. Последовательным поклонником таких древних религий, связанных с женским началом, был среди многих художник Леонардо да Винчи, который в своем творчестве старался сохранить древнюю традицию поклонения богине. Его знаменитая фреска «Тайная вечеря» (1495—1498), мотивы которой в гротескном виде запечатлел Булгаков и в своем романе в эпизоде «вечер при свечах» («тайная вечеря» Воланда), стала одним из самых удивительных примеров поклонения священному женскому началу (вопреки католицизму, где подобное поклонение было совершенно выведено из лона церкви). У Булгакова в этой сцене, правда, образ Магдалены снижен до образа готической ведьмы (какой предстает у него в романе Гелла).

Леонардо да Винчи на своей картине, как известно, изобразил собрание из 12 учеников Христа, пьющих вино из чаши (ритуал, несущий в себе сакральное значение). В этой сцене, как и во всем творчестве, мастер Да Винчи старался найти баланс между мужским и женским началом, он изобразил одного из учеников, сидящих по правую руку от Христа, в женском облике и платье. Искусствоведы склонны считать, что так Да Винчи тайно ввел в картину образ Марии Магдалены, как Пушкин это сделал в стихотворении «Мирская власть» (1836), изобразив «Марию-грешницу» по одну сторону от Распятия (а «пресвятую деву» Марию – мать Христа – по другую). Леонардо да Винчи верил, что душу человека можно считать просвещенной, только когда в ней счастливо будут уживаться оба начала (в этом отражается также модель устройства психики человека по Юнгу, который выделял две части – анима и анимус – в психике единой личности человека).

Масоны в своих учениях придерживались мнения, что могущественные люди эпохи раннего христианства «обманывали» мир, пропагандируя лживые идеи, обесценивающие значение женского начала и возвышающие значение начала мужского. Императору Константину и его преемникам по мужской линии удалось отвратить мир от языческого матриархата и насадить патриархальное христианство. И делал он это, развернув пропагандистскую кампанию против всего женского как священного, что, в конечном результате, привело к совершенному исчезновению образа богини из католической религии.

Читать дальше

![Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита [Посев]](/books/429262/mihail-bulgakov-master-i-margarita-posev-thumb.webp)