* * *

Итак, самое пристальное и энергичное внимание критиков в 1970-1990-х годах привлек способ повествования Абрама Терца в «Прогулках…», намеренно гротесковые приемы, особые стиль и манера изложения, «полублатной» язык. Как заявляли многие диспутанты, существует множество причин, «не позволяют^ их> судить об этой книге слишком академически» [30] Там же. С. 78.

, между тем уже на раннем этапе осмысления текста вставал вопрос о влиянии на манеру Терца того или иного предшественника-художника, предпринимались попытки найти интертекстуальные истоки той стилистической «вольности», к которой прибегал Синявский.

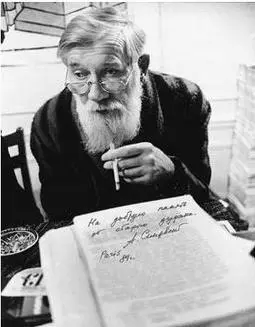

Андрей Синявский. 1960-е гг.

Андрей Синявский. 1990-е гг.

В этом смысле решительно и единодушно исследователями был признан авторитет «претекстуального» В. В. Розанова. С одной стороны, возможно, отчасти ассоциативно (из-за присутствия рядом с Синявским Марии Васильевны Розановой), с другой – по аналогии с уже существовавшим в русской литературе образцом «свободного литературоведения» Розанова, его Пушкина и его Гоголя.

Весьма убедительно о влиянии на Терца прозы Василия Розанова писал С. Бочаров: «Розановского Гоголя можно вспомнить, когда мы слышим обвинения автору “Прогулок” в глумлении над святыней Пушкина. Розанов (сильно повлиявший на прозу Синявского, автора также и книги о Розанове) – Розанов, как известно, написал о Гоголе немало такого, чего не простили бы никому другому. Черным по белому Розанов так писал о Гоголе, что это будет почудовищнее Пушкина “на тонких эротических ножках” (беру особенно одиозный пример, каким обычно пользуются обличители книги А. Терца). Эти розановские суждения о Гоголе не перестают быть предметом не только смущения, но и нравственного негодования <���…> Однако мы все лучше начинаем понимать, что именно Розанов заново открывал нам Гоголя на рубеже веков – и сумел он это сделать как никто другой как раз благодаря непочтительной остроте своих замечаний. Он увидел в Гоголе некие страшные вещи, которые и в самом деле в Гоголе есть, и задал нам вопрос, как их понимать и объяснять» [31] Бочаров С. Обсуждение книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным». С. 78–79.

.

Бочаров осторожно добавляет: «Я не равняю Синявского с Розановым, но известную аналогию в этом случае вижу…» [32] Там же. С. 79.

И суждение исследователя справедливо. Действительно, Терц наследует приемы розановского субъективизма, стилистически деакадемизированного повествования о классике русской литературы – его, розановского, Пушкина (или Гоголя).

Причем, если обратиться к тексту Розанова, то, как видно, ориентированы именно на стиль (который, правда, понимается художником-классиком шире, чем просто стиль языка, речи, повествования):

«Есть стиль языка. Но есть еще стиль души человеческой и, соответственно этому, стиль целостного творчества, исходящего из этой души. Что такое стиль? Это план или дух, объемлющий все подробности и подчиняющий их себе. Слово “стиль” взято из архитектуры и перенесено на словесные произведения. Стиль готический, романский, греческий, славянский, византийский обозначают дух эпохи, характер племени и века, как-то связанный и понятно выражающийся в линиях зданий, храмов, дворцов. Стиль автора есть особая ковка языка или характер избираемых им для воплощения сюжетов, наконец – способ обработки этих сюжетов, связанный с духом автора и вполне выражающий этот дух. Известно, что каждый сильный автор имеет свой стиль; и только имеющий свой стиль автор образует школу, вызывая подражателей. Чем оригинальнее, поразительнее и новее стиль, чем, наконец, он прекраснее, тем большее могущество вносит с собою писатель в литературу…» [33] Розанов В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях ⁄ под общ. ред. [и с коммент.] А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1995. 733 с.

Внимание Розанова к стилю писателя, к стилю личности Гоголя наследуется Терцем, и в повествовании последнего стиль (по-розановски) становится больше, чем стиль. Стиль литературоведа Синявского, избранный им для «Прогулок с Пушкиным», собственно и есть литературная маска, получившая имя Абрама Терца, «правонарушителя», преступающего общепринятые (в том числе литературные) законы («литприличия», по А. Марченко). Стиль Терца — это суть (и доминанта) его художнического образа-маски.

Читать дальше