Одной из первых и самых выразительных («скандальных») особенностей, на которую обратили внимание критики и исследователи «Прогулок…», в том числе участники «Круглого стола» в «Вопросах литературы», стала манера повествования Терца – речевая «раскрепощенность» и «расхристанность» (И. Роднянская), «неформальный язык», сильно «сдвинутый в пародию» (А. Марченко), «совмещение серьезности и смеха», «взгляд остраненный, в известном смысле – эпатирующий и карнавальный» (Ю. Манн), «фрагментарность», «сдвиги и деформации» (А. Архангельский), обильная пропитанность текста «политическими реалиями и блатными речениями», «неакадемическими замечаниями» (С. Бочаров) [9] Там же. С. 77–153.

. По словам Е. Сергеева, книга Терца написана в «скандально-драчливом тоне», пронизана «глубоко личными, чисто субъективными» представлениями, это «мозговая игра», «своего рода буриме», острый «критический выпад» [10] Там же. С. 85.

. В представлении С. Куняева, книга Терца – «запузыренная ересь», оформленная «блатным языком» с утверждением «пафоса лагерно-уголовной среды» [11] Там же. С. 101.

. И если последние эмоциональные эскапады принять всерьез вряд ли возможно, то суждения авторитетных литературоведов, приведенные выше, действительно близки к истине – язык, речь, манера повествования Терца в разговоре о Пушкине неакадемичны (С. Бочаров) и карнавальны (Ю. Манн), они сознательно ориентированы автором не на поддержание устойчиво сложившейся академической пушкинской «мифологии», а на ее развенчание.

Однако возникает вопрос: действительно ли вопрос формы – манеры нарративного изложения – столь важен Синявскому-Терцу? Верно ли, что «развенчание» является главной целью терцевского повествования? И если развенчание, то какого рода: Пушкина? русской литературы? научного академизма? Или задача Синявского-Терца состояла в ином и только на внешнем (поверхностном) уровне была сопряжена с Пушкиным и Дубровлагерем?

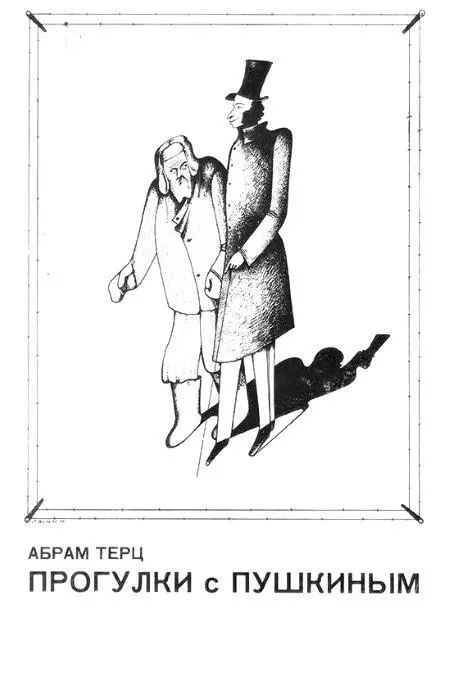

Абрам Терц. Прогулки с Пушкиным.

Париж: Синтаксис, 1989.

Обложка М. Шемякина

Иными словами, вопрос о манере повествования, о характере нарративных стратегий, избранных писателем в «Прогулках…», с нашей точки зрения, в многоаспектном научном исследовании не может и не должен занимать исключительную и центральную позицию, ибо классический ракурс соотношения формы и содержания – взаимообусловленных содержательной формы и поэтически оформленного содержания – остается неизменным: только совокупность изобразительно-смысловых аспектов позволит постичь истинную глубину замысла художника.

В этом плане принципиально важным, по нашему мнению, является интервью Андрея Синявского, данное им Джону Глэду еще в 1983 году, в том числе по поводу «Прогулок с Пушкиным». Тогда Синявский признавался: «Ведь чуть ли не все мои вещи, как ни странно сказать <���…> вращаются вокруг одного сюжета – судьба писателя, судьба художника и тема художника. <���…> Это же, в общем, художник: Гоголь – художник, Пушкин – художник, Синявский – художник. <���…> для меня это центральный сюжет…» [12] Глэд Дж. Беседы в изгнании. Русское литературное зарубежье. М.: Книжная палата, 1991. С. 176.

Если под таким углом зрения взглянуть на «Прогулки с Пушкиным», то становится ясно, что действительно – в центре авторской наррации оказывается тема творчества, точнее, в определении Синявского-Терца, тема «чистого искусства». И Пушкин располагается в центре рефлексии писателя именно потому, что его творчество для автора – непревзойденный образец «чистого искусства», наиболее концентрированное выражение и сущность последнего. Если еще незадолго до «Прогулок…» предметом размышлений Терца были принципы «служебной роли» социалистического реализма (знаменитая статья «Что такое социалистический реализм», 1957), то теперь, в «Прогулках…», в художественной форме речь шла о «чистой поэзии» и ее не-служебных функциях.

В этом плане весьма точно определил творческую задачу книги Синявского-Терца С. Бочаров. По мнению исследователя, «книгу о Пушкине автор писал как собственный эстетический манифест, и в Пушкине он искал тот пафос, который и сам от себя хотел утверждать как собственный пафос. Пафос этот – чистое искусство» [13] Бочаров С. Обсуждение книги Абрама Терца «Прогулки с Пушкиным». С. 80.

.

Читать дальше