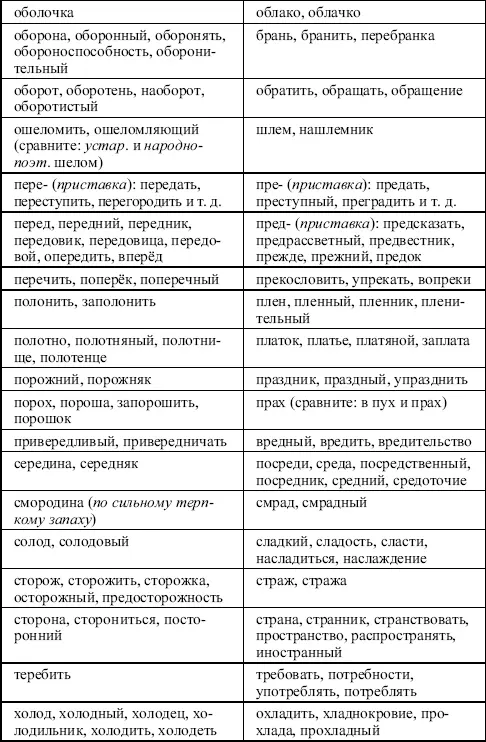

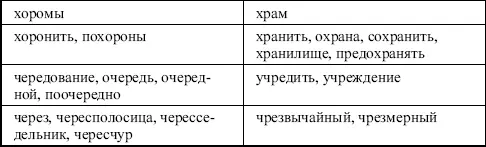

Вместе с тем почти каждому русскому слову с полногласием можно найти соответствующее однокоренное слово со старославянским неполногласным сочетанием ла, ра, ре (сравните: г лава, г рад, б разды, д рево, п редел); словам со звукосочетанием оло (ело) соответствуют слова с неполногласным сочетанием ле (сравните: в олочить – ув лекать, м олоко – м лечный (путь); ш елом – ш лем).

Следовательно, по происхождению в современном русском языке слова с неполногласными сочетаниями являются старославянскими, однако многие из них прочно вошли в русский язык, главным образом, через церковные книги. Обычно заимствованные из старославянского языка слова с неполногласием носят более отвлеченный, книжный характер, чем соответствующие им слова с полногласием. Сравните: гражданин (страны) и горожанин; верный страж (отчизны) и сторож; влачить (жалкое существование) и волочить (ноги).

В поэтической речи XIX века были распространены неполногласные формы, носившие отпечаток высокоторжественного стиля и в обычной речи не встречавшиеся. Например, в известных строках поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» старославянские неполногласные формы придают стиху торжественность и патетическую интонацию.

Прошло сто лет, и юный град,

Полнощных стран краса и диво,

Из тьмы лесов, из топи блат

Вознесся пышно, горделиво…

Некоторые неполногласные формы сохранились во фразеологизмах, например: глас вопиющего в пустыне (напрасный призыв к чему-либо); начать за здравие, а кончить за упокой; от младых ногтей (с детства, с юных лет); кипеть млеком и мёдом (иметь изобилие, богатство).

Проникнув в русский язык из старославянского, слова с неполногласными сочетаниями вступили в контакт с соответствующими русскими словами с полногласием. Результаты взаимодействия русских и старославянских слов оказались различными, причем в одних случаях сохранились оба слова, в других же – одно слово осталось в языке, а другое было утрачено.

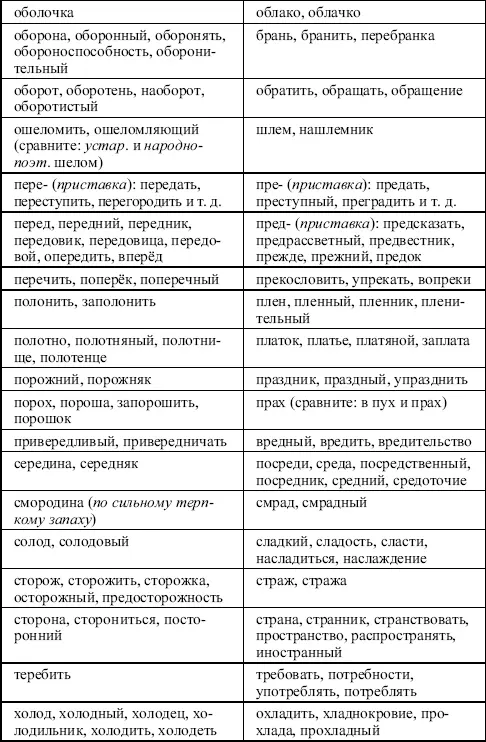

Некоторые неполногласные формы оказались настолько активными, что полностью вытеснили старые русские формы с полногласием. Например, вместо исконно русских веремя, веред, ворог, хоробрый, солодкий, норов, сором в современном языке употребляются старославянские по происхождению время, вред, враг, сладкий, нрав, срам (сравните: сохранившиеся в диалектах веред в значении «болячка» и производное ворожба; пословица «Что ни город, то норов»; термин солод).

Когда язык сохранял оба слова, происходило их лексическое или стилистическое размежевание: старославянское слово и соответствующее ему русское слово закреплялись в разных значениях или с разными стилистическими оттенками. Так произошло, например, со словами прах и порох, страна и сторона, власть и волость, глас и голос, страж и сторож и др.

В современном русском языке можно выделить три основные группы наиболее употребительных слов с полногласными и неполногласными сочетаниями.

1 группа.Исторически однокоренные полногласные и неполногласные формы, существующие в современном русском языке параллельно. Для этой группы слов характерны:

а) семантический распад одинаковых по происхождению корней;

б) разнородное стилистическое употребление.

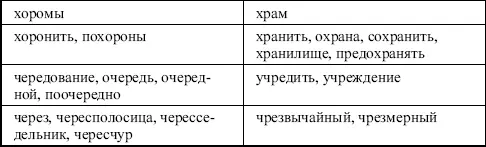

2 группа.Слова, выступающие в русском литературном языке только с полногласными сочетаниями (неполногласные варианты полностью утрачены).

береза, березняк, береста, берестяной, подберёзовик

болото, болотистый, болотный

борода, бородавка, бородатый, бородач, подбородок (сравните: устар. брадобрей в значении «парикмахер»)

борозда, бороздить, бороздчатый (сравните: бразды правления)

борона, боронить, бороновать

вереск (кустарник), вересковый

веретено

волос, волосатый, волосок, волосяной (сравните: устар. власяница – «грубая одежда из волос»)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу