Я долго ломала голову над общеизвестным фактом: почему так слаба у человека так называемая память на имена . Бытовые или профессиональные понятия приходят нам в голову по первому зову даже в том случае, если мы не пользовались ими годами, а имена – наших знакомых, друзей, родственников, – бывает, прямо безнадежно куда-то проваливаются. И если в пожилом возрасте начинает отказывать память, то первой перестает служить нам именно память на имена. Томас Манн пишет об одной из своих героинь, что она была в том возрасте, когда память работает еще безупречно, но память на имена (Namengedächtnis) уже ржавеет.

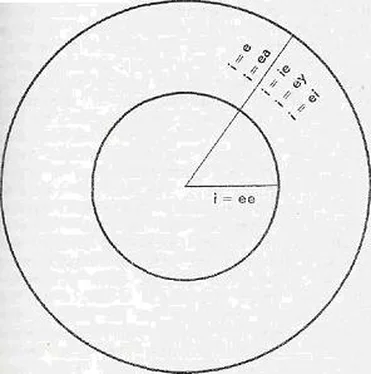

Мне кажется, что это явление возможно объяснить через понятие контекста. Слова не приходится искать потому, что в памяти они пребывают не в изолированном виде, а логически привязаны к определенным структурам, явлениям, образам, ситуациям и т.п. А между именем и его носителем нет таких «контекстообразующих» связей, которые помогли бы «разом» вспомнить, что девочку, которая живет по соседству, зовут Ева, одноклассницу, которая вчера бросилась мне на шею в автобусе, – Мария Ковач, а страшно знакомый голос, звучащий сейчас в телефонной трубке, принадлежит моему старинному приятелю Лайошу Барта, пропавшему несколько лет назад бог весть куда и теперь вновь объявившемуся.

Тот, кто не раз попадал в трагикомические ситуации, возникающие в связи с забыванием имен близких, хороших людей, вероятно, нашел уже и противоядие: разговаривать таким образом, чтобы избегать обращения, а пользоваться шутливо-ироническим «дорогой, дорогая» или дружески фамильярным «старик, мать», как говорит современная молодежь. Или беседу направляют так, чтобы «сюрпризный визави» сам назвал свое имя.

Я же предложила бы средство для предупреждения подобных ситуаций вообще. Этот на первый взгляд чисто светский прием может оказаться и способом – подчеркиваю: только общим способом – заучивания новых слов иностранного языка. Речь идет о так называемых «мнемотехнических приемах», которые представляют, по сути, не что иное, как построение искусственного контекста. Слову или имени никогда не следует давать повиснуть в вакууме, а надо ассоциировать его с каким-либо другим, уже известным, выражением или понятием. Не нужно искать обязательно смысловые связи: для закрепления достаточно и формального сходства. Никогда не забуду, как будет по-японски «бедный человек» и по-итальянски «мальчик»: и то и другое звучит как «бимбо».

Конечно же, эти формальные ассоциации небезопасны. В одной из своих книг Рихард Катц пишет, что японское «спасибо» (арригато) он запомнил через «аллигатора». Наверное, поэтому сказал он милой маленькой гейше, помогавшей ему надеть пальто, «крокодил».

Контекстом служат не только лексические элементы речи, но и все, что речь сопровождает, – выражение лица, интонация, жест руки. Поэтому мы лучше понимаем живого, жестикулирующего партнера, чем порою фонетически безупречную речь невидимого диктора радио. А в моей практике был случай – критический случай, – когда спасительным контекстом послужил мне цвет лица говорящего. Произошло это на одной международной конференции, на которой я работала в качестве переводчика-синхрониста. Надо сказать, что некоторые синхронисты (к ним принадлежу и я) имеют привычку переводить с закрытыми глазами – благо никто не видит этого, так как надо знать, что синхронисты работают обычно в специальных закрытых кабинах. Так лучше сосредоточиться, устранить все мешающие, рассеивающие внимание, «визуальные» впечатления. Один из делегатов выступил с таким политэкономическим предложением, за которым даже в лихорадке одной-единственной заботы: «не отстать больше, чем на три-четыре слова» – я почувствовала расовую дискриминацию. Ответная реплика по-французски была выразительной, но очень краткой, и я не расслышала одного важнейшего слова – не поняла, счел ли выступивший это предложение «acceptable» (приемлемым) или «inacceptable» (неприемлемым). Наверное, от страха я открыла глаза, посмотрела в окошко кабины и была спасена: темное лицо африканца, выступившего с замечанием по предложению, рассеяло мои сомнения.

Роль г-на учителя Контекста состоит, однако, не в наведении порядка в случае недоразумений или промахов памяти, а в облегчении приобретения необходимых нам знаний.

Опять начну со словарного запаса, потому что это наиболее конкретная, лучше всего «прощупываемая» составная часть наших языковых знаний. Этим фактом часто пользуются и словарный запас отождествляют со знанием языка, а память на слова – с языковыми навыками. А это разные вещи.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу