Еще один пример демонстрирует, как эмоции усиливаются от элементарного внимания к обычным словам.

Как хороши бывают названия инструментов: киянка, клямер, буравчик, вороток, пробойник (Д. Гранин. // Звезда. 2008. № 2. С. 48).

Наконец, включить эмоции помогает парадокс. В небольшом рассказе М. Пришвина «Обеденный перерыв» мать пятерых детей спрашивают, не тяжело ли ей. «– Это вы от слабости так говорите, – сказала мать, – а мне самой легко. Мы же с мужем согласно живем, радуемся каждому нашему ребенку, и всех любим ровно, а каждого больше. – Как это? – спросила Дуся. – Очень просто, – ответила мать. – Жизнь идет своим чередом, а сам все чего-то лучшего ждешь, на что-то надеешься: вот он, новенький, и что-нибудь несет же с собой в мир новое – небывалое. И оттого у матерей получается, что всех любишь ровно, а каждого больше» [35].

Третий тип ограничений сегодняшнего дня, урезающих наш лексикон, – это требование изымать из речи иностранные слова, заменять их русскими аналогами.

Это требование уходит в глубину веков. П.А. Вяземский не любил слово «талант». В.И. Даль ратовал, в частности, о замене слова «инстинкт» словом «побудка». Н.В. Гоголь писал, что русский язык поражен болезнью чужеземствования.

История вопроса, т.е. история неприятия «иностранщины» своей затянувшейся длительностью и пульсирующей интенсивностью наводит на мысль, что борьба идет с ветряными мельницами, что сам вопрос не вполне корректно поставлен. Иностранные слова не виноваты в том, что мы не интересуемся родными корнями. У нас должен быть всегда под рукой синонимический ряд из своих и чужих слов, должна быть наготове парадигма возможностей выразить мысль, обозначить предмет. Набор синонимических средств в идеале мы должны знать по максимуму. И только тогда выбор слова будет свежим, неожиданным, что всегда украшает слово, и достойным, что всегда украшает говорящего.

Любому языку на всех этапах его развития нужен полноводный приток иноязычной лексики. Мы убедились в этом в 1989 – 1990 гг., когда исследовали «Словарь русского языка XI – XVII вв.» (издание было приостановлено тогда на XVI томе). Удивляло тогда количество заимствований. И что же? Часть слов осталась в языке, а не менее значительная часть иноязычных обитателей словаря со временем из актива языка исчезла. Вот почему мы несколько скептически воспринимали народные страдания по поводу распространившихся слов ваучер , имидж , консенсус и мн. др.

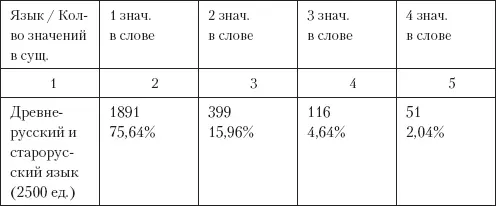

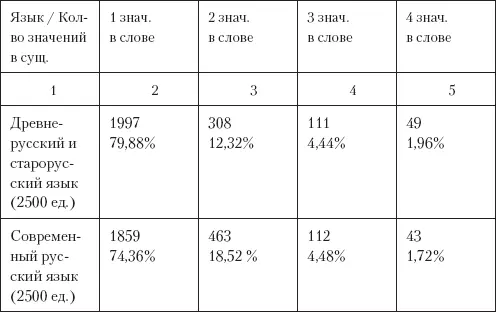

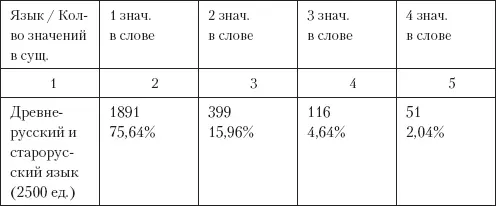

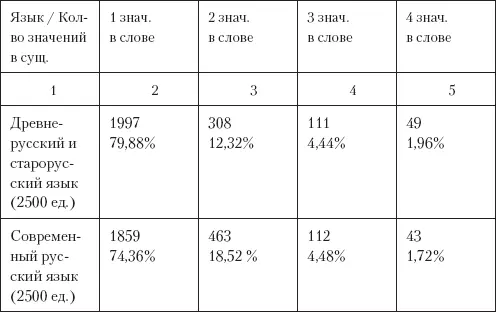

Мы занимались тогда подсчетом однозначных, двузначных, трехзначных... (и далее до 15 значений!) слов в историческом прошлом языка и в современном русском языке (на ограниченных соответствующих участках словарей), в результате чего было обнаружено, что процент, доля однозначных, двузначных, трехзначных и т.д. слов есть величина, близкая к константе.

Представим в урезанном виде полученные данные.

Таблица 2

Таблица 3

Дважды проведенные подсчеты продемонстрировали, что для нормального развития языка в его арсенале до 70% слов должны быть однозначными, потому и необходим поток заимствований, являющихся первое время, как правило, однозначными, моносемичными. Заимствование – живая жизнь языка, но и любому говорящему абсурдно ограничивать свой лексикон, запрещая себе использование иноязычной партитуры.

Иностранные слова, помимо «обозначенческих» задач (новые предметы провозят через кордоны соответственно и новые слова!), обладают тремя преимуществами.

Первый выигрыш в том, что иноязычные слова не отягощены ассоциациями, поэтому при всей своей трудности и подчас «невыговариваемости» это... легкие слова. Сравним. С одной стороны, прегнантность образа, т.е. его яркость, насыщенность, «беременность» смыслами. Прегнантность, может быть, для восприятия на первых порах словечко трудноватое, но при этом – парадокс! – легкое, еще не перегруженное устоявшимися восприятиями. С другой стороны, возьмем такое русское слово, как перестройка , которое тянет за собой тяжелый эшелон неоднозначных ассоциаций и коннотаций (созначений).

Второй выигрыш при владении иностранным словом в том, что иностранное слово – ценное сырье для создания, возделывания новых метафор. Например: « супермаркет новых идей». Мы специально привели не самую яркую метафору, чтобы показать не степень эффекта, а направление поиска эффекта на вечно новом языкотворческом пути.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу