Как устроена ЭВМ

Любое дело мы начинаем с обдумывания. Иногда-это проблеск памяти, если работа уже знакомая, иногда долгие-долгие раздумья, усугубляемые нерешительностью. Но вот план деятельности готов, и тогда мы приступаем к делу. Точно так же и работа ЭВМ начинается с программы. Для машин первого поколения составлялись предельно подробные программы, предусматривающие каждый шаг, каждую операцию вычислений.

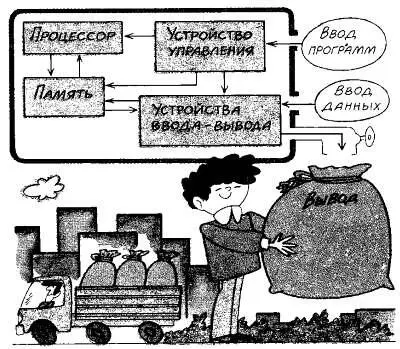

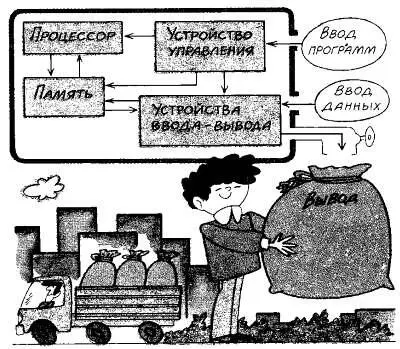

Посмотрим на упрощенную структуру схемы ЭВМ. Два главных ее блока изображены слева: процессор, выполняющий математические операции, и память, хранящая исходные данные и результаты каждого шага вычислений. Но главные блоки не могут работать сами по себе ими управляет устройство, показанное вверху справа. Оно содержит тактовый генератор, определяющий ритм работы машины. Каждый импульс соответствует одному элементарному действию, например:

взять из ячейки памяти номер такой-то, число и передать его в процессор;

взять из ячейки памяти номер такой-то, другое число и тоже передать в процессор;

процессору: сложить числа;

результат отправить в ячейку номер такой-то, и т. д.

Обратите внимание, что мы словесно, на русском языке описали четыре шага машинной программы. Но машина первого поколения никакого языка (в том числе и русского) не понимала, кроме своего, машинного. Поэтому и программа составлялась именно на машинном языке. Описывать его не буду, поскольку программирование изучают в школах. Правда, программировать подрастающее поколение будет не на машинном, а на более общем языке высшего уровня. Он значительно короче, поскольку в нем указываются только крупные операции. Перевести их на подробный машинный язык «для внутреннего пользования» сумеет сама современная ЭВМ. Но для первых ЭВМ составлялись очень подробные и потому очень длинные программы.

Упрощенная структурная схема цифровой ЭВМ.

Делали так. Сначала в ЭВМ вводилась (загружалась, как говорят специалисты) программа и исходные данные для вычислений. Они раскладывались по ячейкам памяти, после чего можно было приступать к вычислениям. Результат выводился сначала в память, а из нее — на периферийные устройства ввода-вывода (дисплей, печатающее устройство-принтер и т. п.). Впрочем, экраны-дисплеи появились позднее, у машин второго-третьего поколений, построенных на полупроводниковых приборах, а затем — и на интегральных схемах. В первых ЭВМ обходились одним принтером. Сразу выявился существенный недостаток описанной организации ЭВМ. Память должна была выполнять две функции: хранить исходные и полученные данные и в то же время запоминать и тут же выдавать обратно в процессор промежуточные результаты вычислений. Если для первой функции нужна память большой емкости с относительно невысоким быстродействием, то для второй — как раз наоборот: запомнить надо всего несколько чисел, но очень быстро, и также быстро их выдать. В результате у ЭВМ появилось два устройства памяти: долговременная и оперативная. Долговременная может хранить огромные массивы информации. В ней чаще всего применяется устройство магнитной записи. В больших ЭВМ они представляют собой специализированные устройства в виде стоек с большими катушками широкой магнитной ленты. А в современных микроЭВМ часто используют обыкновенный бытовой магнитофон. Наряду с веселыми песенками на кассете можно записать, как оказывается, и программу для ЭВМ. Разработаны также устройства памяти на магнитных дисках, внешне отдаленно напоминающих грампластинки, с той лишь существенной разницей, что покрыта пластинка ферромагнитным слоем и никакой звуковой канавки на ней нет, а запись ведется крохотной магнитной головкой. Использовались и магнитные барабаны, еще отдаленнее напоминающие фонограф.

Совсем не так устроена оперативная память. Поскольку главное требование к ней высокое быстродействие, никаких движущихся частей она не содержит. Запись в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) ведется в электронные ячейки.

Четыре поколения ЭВМ сменилось за время жизни одного человеческого поколения! Любопытно, что элементная база обновлялась чаще, чем структурные схемы. Часто даже одинаковые по структуре ЭВМ выполнялись на совсем разных элементах. В 60-х годах строили машины даже на параметронах — электрически управляемых диодах с переменной емкостью. Магнитные усилители, электронные лампы, транзисторы, туннельные диоды — все это использовалось в ЭВМ. Побеждает все-таки полупроводниковая интегральная технология. Но и там был широкий выбор. Диодно-транзисторная логика (ДТЛ), транзисторно-транзисторная логика (ТТЛ), логика на элементах с эмиттерной связью (ЭСЛ). А в последнее время все чаще используют совсем уже микромощную элементную базу на МОП (металл-окисел-полупроводник) и КМОП (то же, но с комплементарными парами транзисторов) интегральных схемах. И за всеми этими аббревиатурами, которые сразу и запомнить-то нелегко, стоят годы упорного труда многих сотен и тысяч людей.

Читать дальше