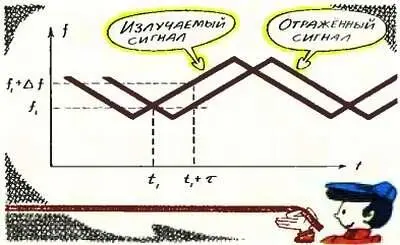

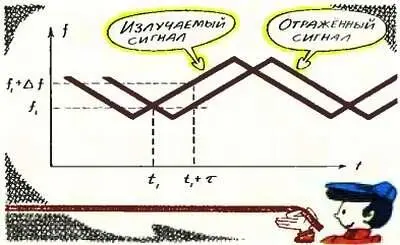

Закон изменения частоты сигналов в ЧМ локаторе.

Частотно-модулированные локаторы создавались неоднократно для работы с одиночными целями. Например, на самолетах Гражданской авиации многие годы применялся радиовысотомер РВ-2, построенный именно на этом принципе. Частотно-модулированные локаторы разрабатывались и для выполнения операции стыковки космических кораблей на орбите, причем они обеспечивали очень хорошую точность определения дистанции.

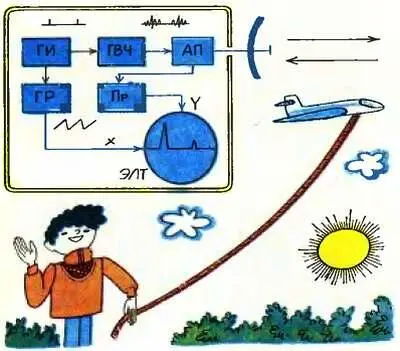

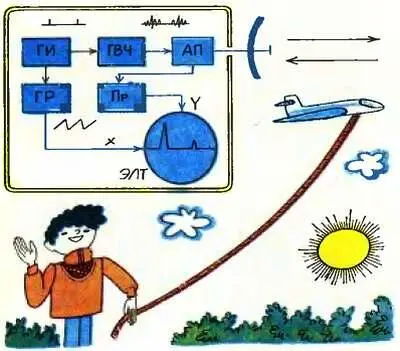

Наибольшее распространение получил импульсный способ определения дальности. На рисунке показана структурная схема импульсного локатора.

Структурная схема импульсной РЛС.

Его работой управляет генератор импульсов (ГИ), следующих с относительно невысокой частотой повторения порядка сотен импульсов в секунду. Мощные импульсы подаются на генератор высокой частоты (ГВЧ), вырабатывающий очень мощные короткие импульсы высокочастотных (ВЧ) колебаний. Например, если мощность ВЧ колебаний составляет 100 кВт, а длительность импульса 1 мкс, при частоте повторения 100 Гц средняя мощность ГВЧ составит всего 10 Вт, т. е. меньше, чем мощность обычной настольной лампы. Поэтому даже мощный импульсный генератор оказывается достаточно компактным и не перегревается при длительной работе. Через антенный переключатель (AП) ВЧ импульс поступает в антенну и излучается. После излучения импульса антенна подключается ко входу приемника (Пр). Разумеется, механический переключатель антенны непригоден: он не может обладать необходимым быстродействием. В первых одноантенных импульсных РЛС использовались газовые разрядники, по конструкции напоминавшие неоновую лампу, только они были рассчитаны на более высокую мощность. Установленный на входе приемника разрядник вспыхивал под действием мощного излучаемого импульса и замыкал вход приемника, «спасая» его от излишней ВЧ энергии. После излучения импульса разрядник погасал и не мешал отраженным сигналам поступать в приемник. В современных РЛС кроме газовых разрядников используют и полупроводниковые переключатели, выполненные на диодах.

Одновременно с излучением импульса запускается генератор развертки (ГР), вырабатывающий линейно нарастающее пилообразное напряжение. Оно поступает на пластины горизонтального отклонения электронно-лучевой трубки, экран которой и является широко известным по фильмам и книгам экраном РЛС. В результате луч перемещается слева направо, формируя линию развертки. Усиленный и продетектированный сигнал с выхода приемника подается на пластины вертикального отклонения. Что же мы видим на экране? Прежде всего в самом начале линии развертки появится мощный импульс, все-таки «просочившийся» в приемник через разрядники антенного переключателя. Он будет служить началом шкалы дальности. Спустя некоторое время, нужное для распространения волн, придут сигналы от целей. Луч к этому времени переместится правее. Чем дальше цель, тем дальше от начала развертки окажутся отраженные импульсы. А их амплитуда будет соответствовать интенсивности отраженного сигнала. По ней в какой-то мере можно судить о величине цели.

Определять дальность на экране импульсного локатора очень просто: под линией развертки можно расположить бумажную шкалу. В первых РЛС так и делали. Но, поскольку такой способ уж очень несерьезен, в схему локатора ввели масштабные генераторы меток. Шкалу дальности стал рисовать электронный луч параллельно со своим основным назначением индикацией целей. Генератор развертки совершенствовался, например достигнут возможность «растянуть» по горизонтали любое место линии развертки, чтобы подробнее рассмотреть отраженные сигналы в заданном интервале дальностей. Всех усовершенствований и не перечислить, о них написаны целые тома учебников и руководств по радиолокационной технике.

У описанного индикатора (он получил название «индикатор типа А») есть существенный недостаток: он дает только дальность, а направление на цель надо определять по шкалам поворотного устройства антенны. Поэтому очень скоро предложили другой индикатор (типа В), используемый в РЛС кругового обзора.

Индикатор кругового обзора.

Читать дальше