Разумеется, традиции мусульманского искусства исходят не только из арабского наследия. Каждый из принявших ислам народов вплел свои нити в общую основу этого пестрого «ковра». Например, персы наложили на ригоризм соплеменников Мухаммада восточную негу и утонченные представления о высшем блаженстве. На Востоке говорят, что арабский – это язык Бога, а фарси (персидский) – язык рая. Именно в персидских миниатюрах и в священных текстах, исполненных иранскими каллиграфами, растительные орнаменты окончательно уходят от сухого геометризма и, кажется, своим изощренным совершенством готовы соперничать с небесными прототипами. Стоит отметить и специфический вклад персов в историю архитектуры. Поскольку в Средние века иранские зодчие пользовались только кирпичом и, следовательно, стоечно-балочные конструкции ими не применялись, мастерство в сооружении арок, сводов, куполов и их замысловатых сочетаний получило в это время колоссальный стимул к развитию.

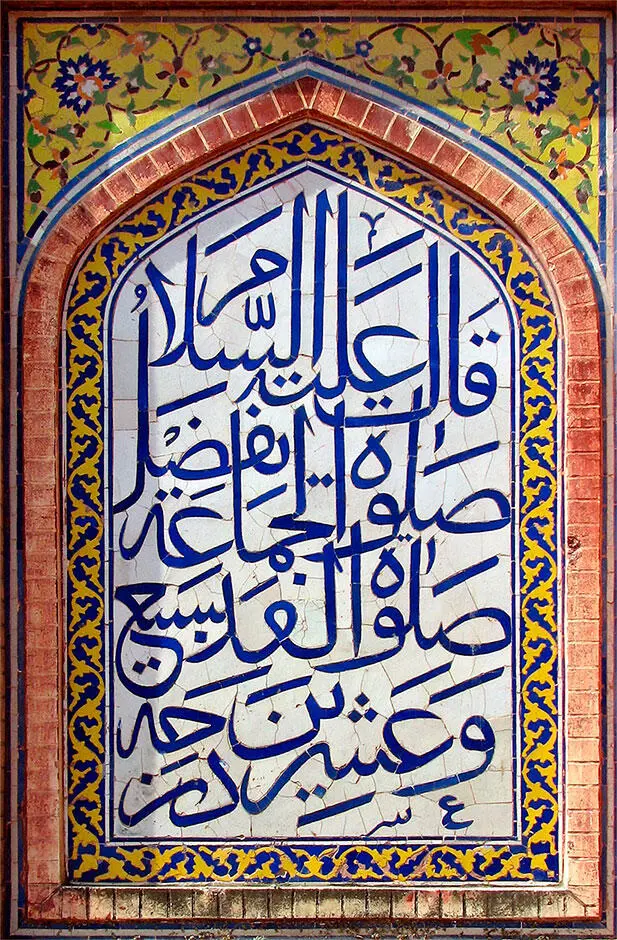

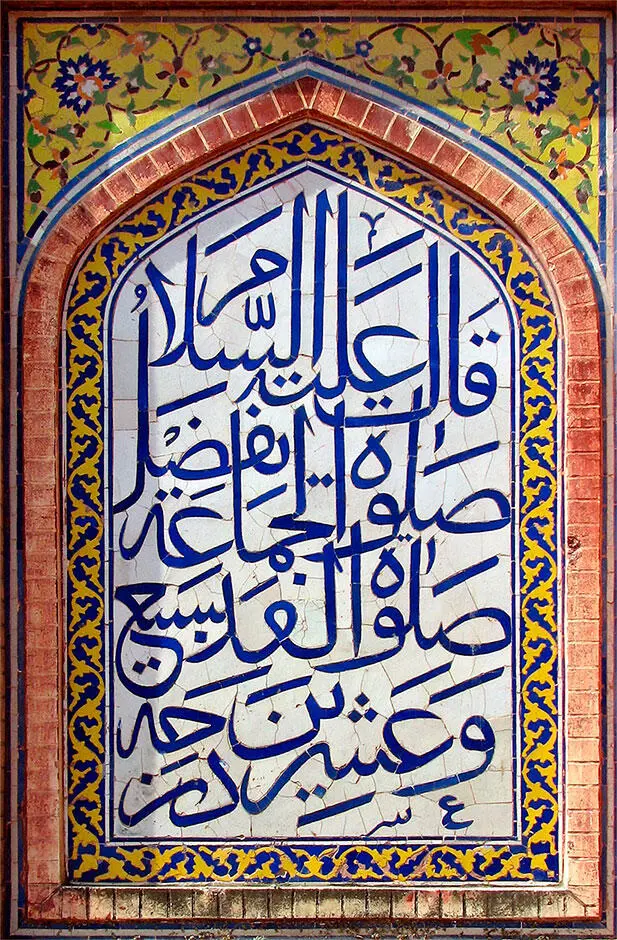

Рис. 6.30. Мечеть Вазир Хана. 1634–1635 гг. Лахор, Пакистан [205]

Хорошо известно, что исламская архитектура создала великое множество сводчатых форм, которые, несомненно, существовали уже в омейядской архитектуре и две из которых наиболее типичны. Это подковообразная арка, полнее всего выраженная в искусстве Магриба, и арка «килевидная» – типичный пример персидского искусства. Обе они сочетают в себе два качества: статического покоя и восходящей легкости. Персидская арка и благородна, и легка; она вырастает почти без усилия, подобно тихому, укрытому от ветра пламени лампады. И, напротив, арка магрибская поражает широтой размаха: нередко он сдерживается прямоугольным каркасом для того, чтобы создать синтез стабильности и изобильной полноты.

Титус Буркхардт. Искусство ислама. Язык и значение. Таганрог: Ирби, 2009. С. 41.

Народы с тюркской и монгольской кровью и их сочетаниями также поучаствовали в приумножении форм искусства ислама. Например, если обратиться к каллиграфии, присутствующей в том числе и на стенах архитектурных сооружений, то можно заметить не только образцы, выстроенные вдоль виртуальной горизонтальной линии. Часто священные тексты вписаны в медальоны замысловатых форм, напоминающие округлые языки пламени. Это влияние другой орнаментальной культуры, пришедшей из Центральной Азии, из Индии и с Тибетских гор.

Тюркские племена, окончательно завоевав Византию и превратив Константинополь в Стамбул, приступили, как только обжились на новом месте, к строительству мечетей на ранее христианских территориях. Однако вместо того, чтобы следовать традиционным арабским образцам, в основном «стелющимся» по земле и не стремящимся в небо, создали новый тип «места земных поклонов», подражающий уже хорошо знакомому нам храму Святой Софии, но приспособленный под нужды мусульманского культа. Напомним, что со времен, когда пророк Мухаммад, находясь в «эмиграции» в Медине, использовал двор, куда выходили жилища его семьи, для коллективной молитвы, всякая мечеть должна включать несколько обязательных элементов. Это, прежде всего, крытое, затененное пространство (первоначально, в мечети Пророка, простой навес), одна из стен которого (стена Киблы) обращена в сторону Мекки. В центре такой стены располагается сакральная ниша – михраб (когда-то в этом месте могла быть просто дверь). Символически она обозначает и «пещеру мира», и нишу для лампады, несущую свет, но не простой, а Божественного откровения. В соборных мечетях рядом с михрабом располагается минбар – нечто среднее между троном (иногда под балдахином) и лестницей из нескольких ступеней. Когда-то сам Пророк ввел обычай проповедовать, сидя на ступенях небольшой лестницы, как если бы сегодня кто-то из нас во время беседы присел на стремянку. С этим событием, кстати, связана трогательная история, касающаяся одной архитектурной детали. До того как начать использовать лесенку, Пророк, по обычаю пастухов-скотоводов, выступал, опираясь на посох, сделанный из пальмового дерева. Позже, оказавшийся не нужным хозяину, посох затосковал и, в утешение, был замурован в одну из колонн мединской мечети, где, как считают, находится и поныне, почитаемый благочестивыми паломниками. Так родилось известное выражение «тоскующая по Пророку пальма».

Архитекторы в христианских странах могли считать себя более передовыми и затмившими мусульман в технических познаниях, ибо мусульмане не преуспели в создании чего-либо, подобного куполу Айя-Софии. Итак, столкнувшись с неодолимой трудностью, автор этих строк был ранен в самое сердце. И все же, с Божьей помощью и благодаря покровительству Владыки, я достиг цели в конструировании для мечети султана Селима купола, превзошедшего купол Айя-Софии на четыре локтя в ширину и шесть локтей в высоту.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу