Отсутствие идеи «особенной» святости того или иного здания, по крайней мере в той степени, как это принято у христиан, освобождает и от специальных стилевых различий между жилыми зданиями и местами молитвы – схожий декор допустимо использовать и в мечети, и, скажем, в гареме. В некоторых странах, например в Египте, это сделало возможным формирование особого типа градостроительного комплекса – кулийе, единых ансамблей, одновременно включающих и мечеть, и школу, и больницу, и общежитие дервишей.

Однако как передать мысль о единстве Вселенной, то есть свидетельстве того, что мир создан одним Творцом, если этот мир запрещено изображать? В данном случае на помощь исламским, прежде всего арабским, творцам пришло культурное наследие предков, кочевников и скотоводов. Два ремесленных умения, знакомых прежде всего кочевым народам, легли (осознанно или подсознательно) в основу одной из главных отличительных черт исламского искусства – стремления к украшению поверхностей причудливыми орнаментами.

Во-первых, это ковроткачество. Украшение ковра, особенно простого ковра кочевников, используемого как пол, стены и потолок легковозводимых шатров и палаток, по природе своей плоскостно и симметрично. Изделие, поверхность которого «проваливается» в перспективу реалистического изображения, – извращение, лишь в малой степени простительное в поздних европейских гобеленах. Используемый по назначению ковер – это граница между внутренним защищенным пространством жилища и стихией внешнего мира, между уютом (пусть временного, но пристанища) и голой степной землей. Ковру поэтому пристало быть плоским не только физически, но и орнаментально.

Во-вторых, это искусство плетения кож: ремешки и плетки, пояса и лошадиная упряжь… Тысячелетиями упражнялись скотоводы в мастерстве вязания узелков, косичек и плоских декоративных накладок из кожаных ленточек.

Именно эти умения помогли в создании восхитительно сложных орнаментов, сплошь, почти без просветов, покрывающих стены исламских построек. Вообще-то мы, европейцы, обычно неправильно смотрим на подобный декор, когда, любуясь им, стараемся охватить взглядом и вместить в сознание всю композицию сразу, получить целостное впечатление. На самом деле нужно не торопясь и со вкусом следить за бесконечным путешествием каждой ленты или каждого украшенного листьями ростка. Так, не отрывая глаз от череды переплетений, охватывающих всю декорированную поверхность и «сшивающих» в единое целое все произведение, даже грандиозную постройку, мы, по существу, видим идеальную иллюстрацию к теории Платона о Едином, о мироздании, пронизанном неразрывными нитями замысла Творца.

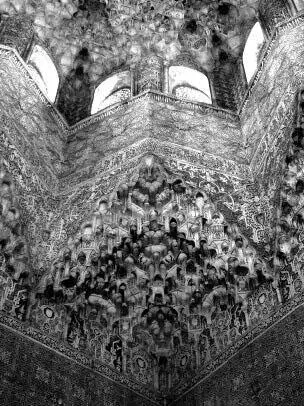

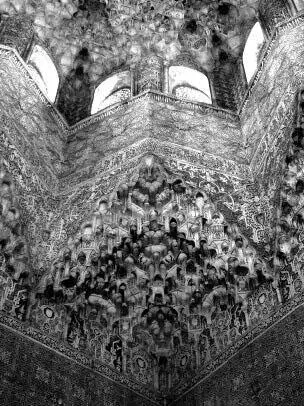

Рис. 6.29. Зал Абенсеррахов. Альгамбра. Основные сооружения: 1230–1492 гг. Гранада, Испания [204]

Нужно сказать, что при всем бесконечном разнообразии мир исламского орнамента можно разделить на две основные группы. В первую войдут мотивы чисто геометрические, в создании которых, какими бы сложными они ни казались, принимают участие самые простые инструменты, знакомые каждому школьнику, – циркуль и линейка. Во вторую – те, что называются растительными, то есть бесконечные переплетения лианоподобных ветвей с листьями и цветами любых форм, размеров и биологических видов. Этот второй тип, часто встречающийся и в европейском искусстве, называется арабеской, что прямо указывает на его исторические корни.

Аллах красив и любит красоту.

Изречение пророка Мухаммада (хадис), по «Сахиху» Муслима

Наверное, стилевая двойственность орнаментальных мотивов как-то связана и еще с одной важной темой – образом рая в искусстве. Мусульман, как и любых других представителей авраамических религий, не слишком прельщает перспектива раствориться в нирване. И хотя запрет на реалистические изображения (впрочем, в отличие от суннитов, не столь строго соблюдаемый шиитами) не дает возможность наглядно показать, как им видится вечное блаженство, те же орнаменты позволяют сделать следующие выводы. Прежде всего, последователей Пророка не привлекает идея Града небесного. Странникам пустыни рай представлялся прекрасным садом, омываемым прохладными водами и изобилующим изящными растениями, в тени которых праведника готовы встретить красавицы-гурии. Однако нечто свойственное архитектуре в образе мусульманского рая все же присутствует. Несмотря на родство с миром дикой природы, райский сад непременно прозрачен и нежен, буйству дикорастущей зелени он всегда предпочтет уравновешенную гармонию. В нем парадоксально сочетаются два первообраза: вольность растения и четкость кристалла. Отсюда в исламском искусстве тяга к линиям тонким и четким, как острая грань драгоценного камня, отсюда же и предпочтение мусульманскими каллиграфами тростникового пера – калама – мягкой и трепетной кисти. Эстетика арабески поэтому отдает должное и органике, и архитектуре, а гибкие ветви и скромные соцветия орнаментов всегда соответствуют вёльфлиновской категории «ясность», позволяя одним взглядом постичь логику сложной композиции.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу