Однако если плоды раскатились сами, как во втором примере, без очевидной системы, да если еще это произошло в сумеречном свете, нам будет предложена более захватывающая игра. Теперь лучше не стоять на месте. Имеет смысл медленно обойти тарелку. Вот из-за одного яблока едва выглядывает другое. Но стоит чуть сдвинуться, чтобы рассмотреть его получше, как за своими собратьями спрячется еще одно. Оказывается, не так-то просто понять, сколько имеется яблок на самом деле, однако ясно, что больше, чем можно охватить одним взглядом. И самое главное: тот, кто создал этот натюрморт (пусть даже автором был простой случай), поставил перед нами совершенно иную, чем в первом примере, зрительскую задачу. Нам не показывают, как выглядят на блюде яблоки, расположенные тем или иным способом. Важным становится сам процесс разглядывания, движение, фиксация спонтанно возникающих композиционных построений. Неясность картины сделала яблоки не просто объектом наблюдения, а инструментом художника, влияющим на зрителя, заставляющим его действовать.

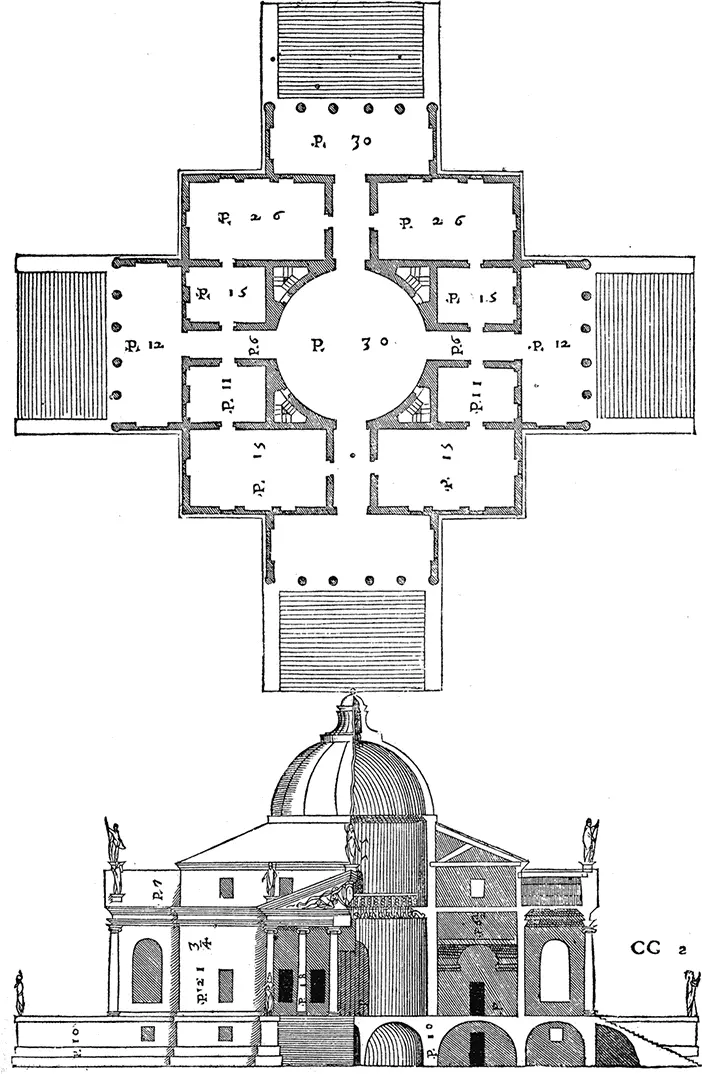

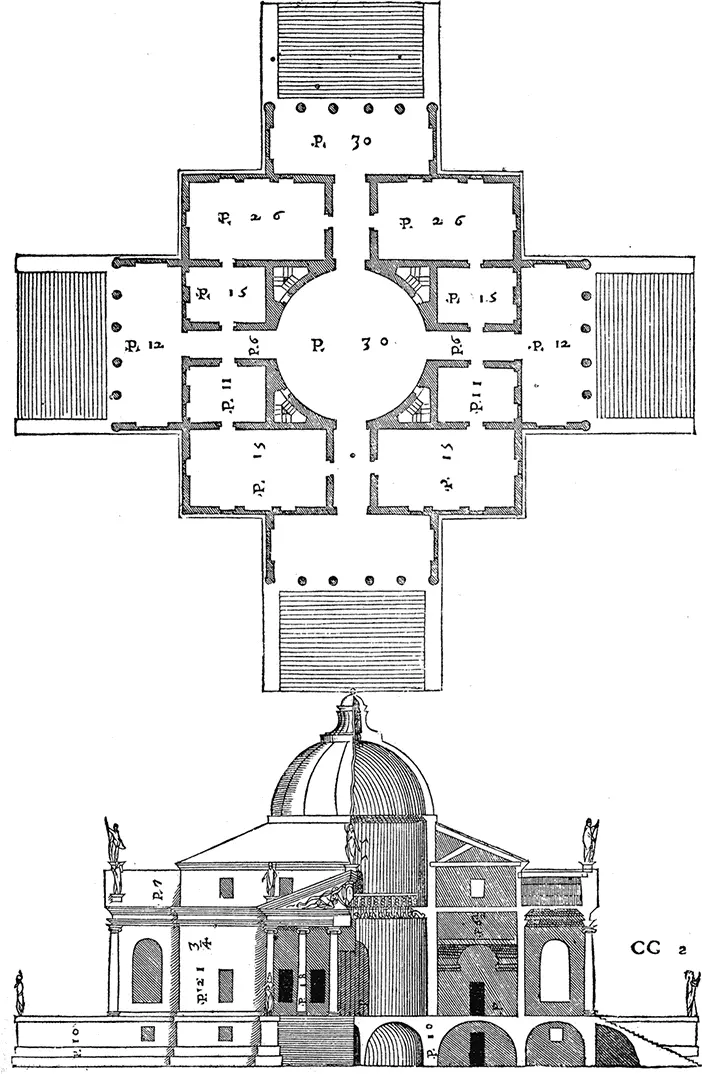

Рис. 3.40. Вилла Ротонда (вилла Капра). План, фасад, разрез. Архитектор Андреа Палладио. Ок. 1570 г. Виченца, Италия [108]

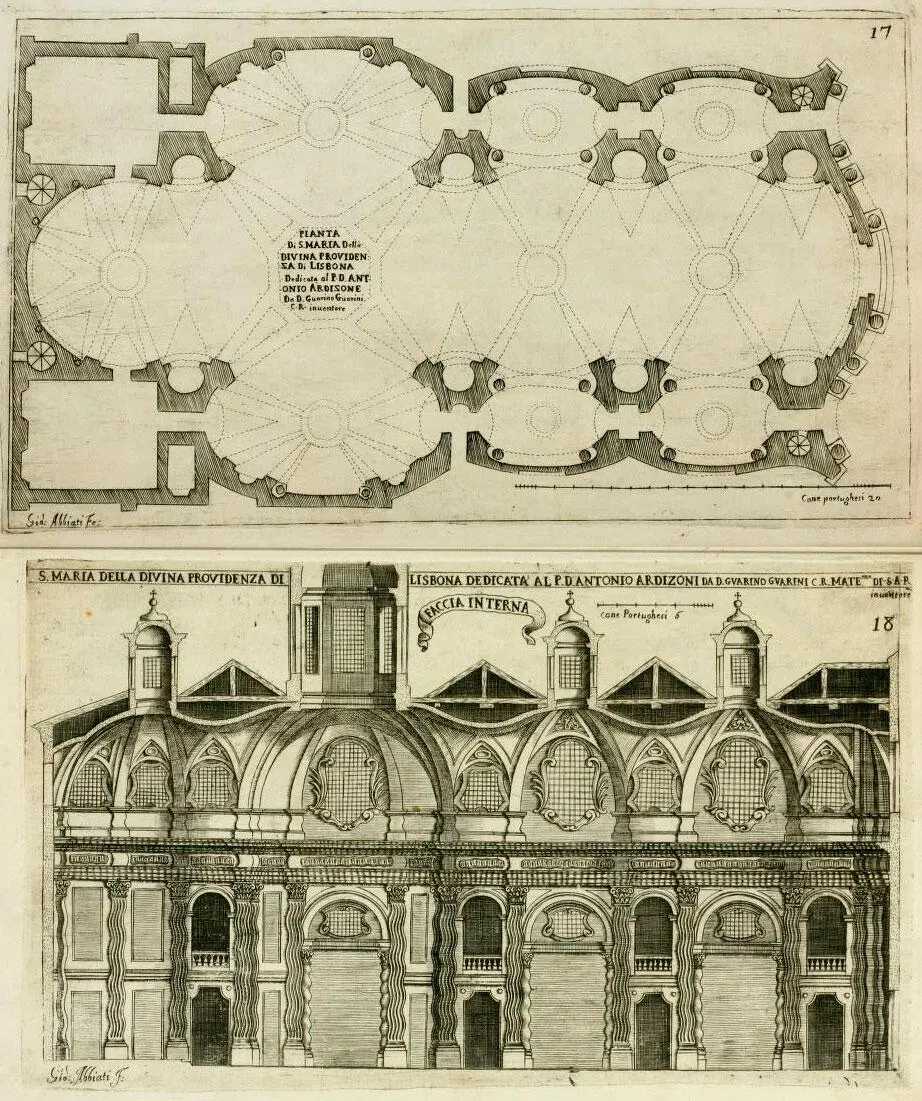

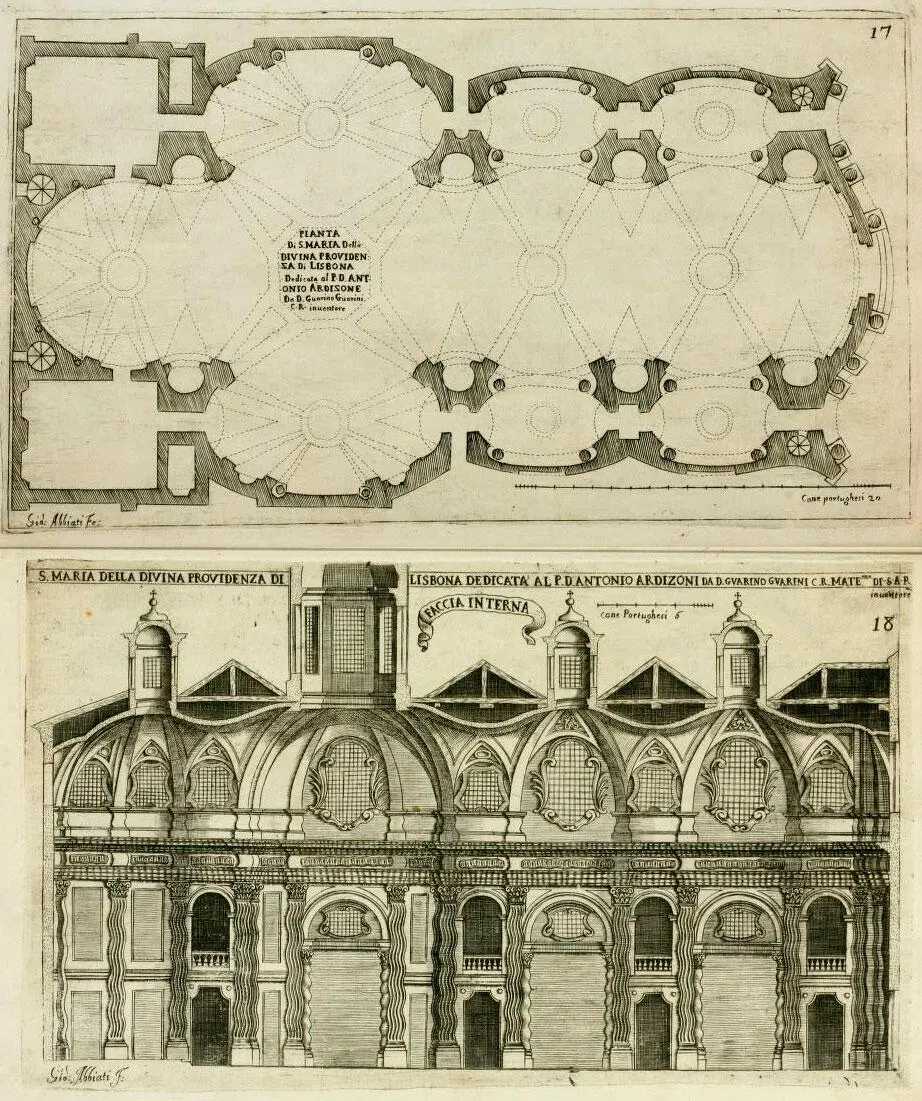

То, что, возможно, выглядит не самым захватывающим образом на примере яблок, замечательно работает в изобразительном искусстве и архитектуре, где вступает в силу своеобразная магия, особая эстетика неясности, где неказистый пейзаж может украсить туманная дымка, а вуаль или тень головного убора сделают влекущей и загадочной любую изображенную даму. Ренессансное произведение дарит зрителю чувство гармонии и покоя, ощущение (может, и не вполне справедливое), что мозг вместил в себя ровно столько, сколько это творение способно дать. Ничто в образе не должно остаться тайной. Если у зрителя нет возможности охватить все здание единым взглядом, он все равно понимает, что ждет его там, за пределами видимой зоны. Архитектор барокко же готов усложнять зрительскую задачу до бесконечности. Для этого все средства хороши. И замысловатый, хотя и симметричный план, иной раз в виде сложных геометрических фигур, которым и названия-то еще не придумали; и столбы света, спускающиеся до самого пола сквозь специально предусмотренные, замаскированные экзальтированными скульптурными группами окошки; и перекрытие видов, когда одна часть здания (неважно, внутри или снаружи) обязательно закрыта от взгляда другой и нужно непременно что-то обойти, зайти за угол, чтобы увидеть и понять, что же еще замыслил зодчий. Собственно, сама избыточность барочных украшений – множество завитушек-рокайлей, позолоченных лучей от нимбов святых, бесчисленные складки на их одеяниях, спирали волют, непременно овальных, – все это, прежде всего, служит главной цели барокко: не дать зрителю легко охватить композицию одним взглядом, вместить ее в себя без усилий и без труда. Глаз и душа должны трудиться, чувства – сопереживать.

Рис. 3.41. Церковь Санта-Марияделла-Дивина-Провиденца. Разрез и план. Архитектор Гварино Гварини. 1679–1681 гг. Лиссабон, Португалия [109]

Невозможно – так гласило новое credo – воздвигать готовое и окончательное: жизненность и красота архитектуры заключается в незавершенности ее сооружений, в том, что они, будучи вечно становящимися, предстают зрителю во все новых образах…

Генрих Вёльфлин. Основные понятия истории искусств… С. 260.

…Существует красота неясности – утверждение, которое для классического искусства звучит парадоксально…

Там же. С. 263.

…Душа же этого (барочного. – С. К. ) искусства раскрывается только тому, кто способен отдаться пленительному мерцанию целого.

Там же. С. 264.

Когда Генрих Вёльфлин писал свои книги, скорее всего, он не мог предположить, какая слава его ожидает. В те годы историки искусства в основном занимались тем, что изучали биографии художников. Были также эссеисты, великолепным языком передававшие впечатления от памятников, которые им удалось посетить в своих путешествиях. Наиболее близкими к науке являлись иконографические исследования, подразумевавшие изучение сюжетов и способов их изображения. Однако, как писал сам Вёльфлин, выражение «история искусства без имен» буквально витало в воздухе. Все чувствовали, что нужны объективные критерии для сравнения различных произведений искусства, вне зависимости от личностей их создателей, а желательно и вне зависимости от эпохи. Попытавшись проанализировать на достаточно коротком временном отрезке отличия одного стиля (барокко) от более раннего (ренессанс), швейцарский ученый стал родоначальником нового метода в искусствознании. Сейчас его называют формальным анализом. Книги Вёльфлина были приняты с восторгом и переиздаются до сих пор во многих странах. Сегодня трудно представить историка искусства, который не был бы знаком с работами этого исследователя. В то же время, пожалуй, несправедливо назвать его метод настоящим научным инструментом. Скорее, это способ видеть и понимать произведения искусства, которому искусствоведы учатся со студенческих лет.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу