Вместе с тем Генрих Вёльфлин, до 1945 г. возглавлявший кафедру в Мюнхенском университете, сам стал свидетелем того, как его научное достижение потеряло актуальность. Очень скоро историков искусства захватили новые темы исследований, ведущие к глубокому пониманию того, что, собственно, изображено в том или ином произведении искусства и каковы истинные смыслы этих изображений. Разумеется, в поле этих изысканий попала и архитектура, также в определенной степени являющаяся изобразительным искусством. О чем она повествует и что именно изображает? Об этом поговорим в следующем разделе.

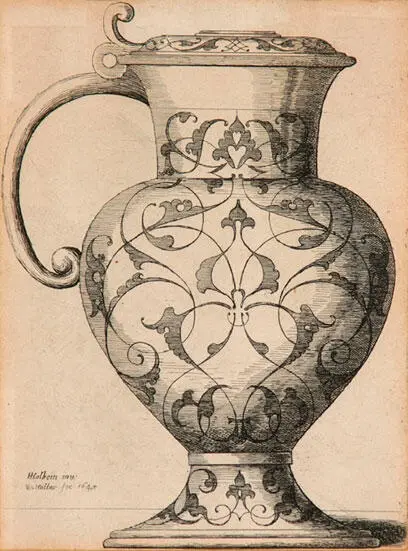

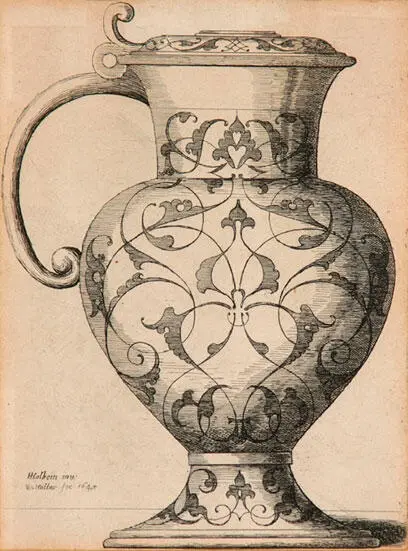

Рис. 3.42. Вацлав Холлар. Кувшин, декорированный арабеской. Гравюра по мотивам рисунка Ганса Гольбейна. 1645 г. [110]

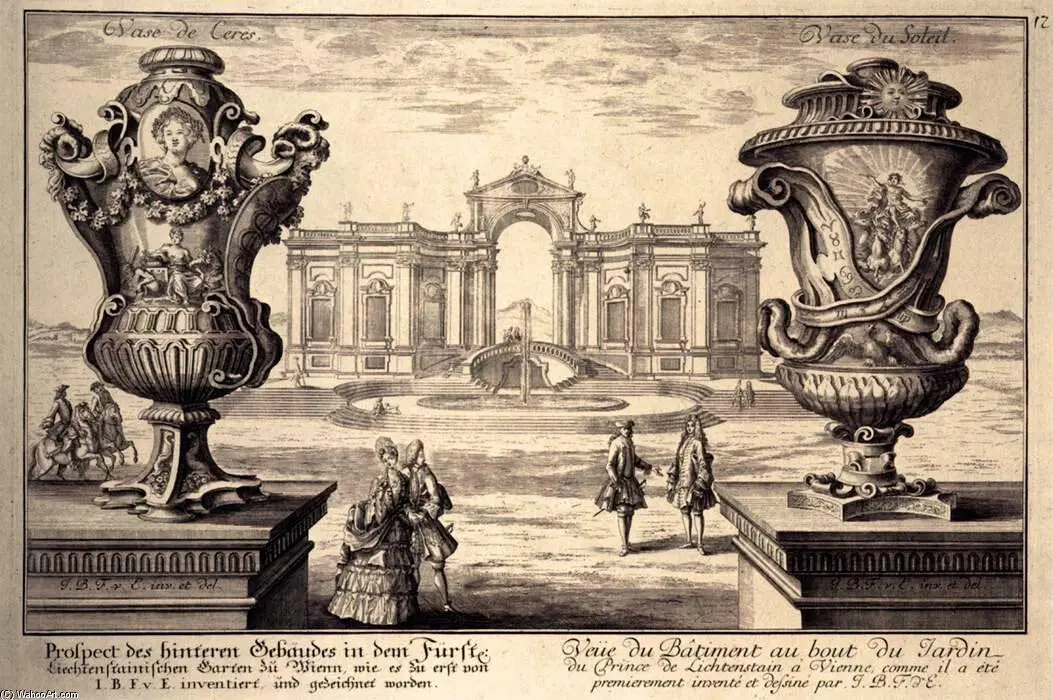

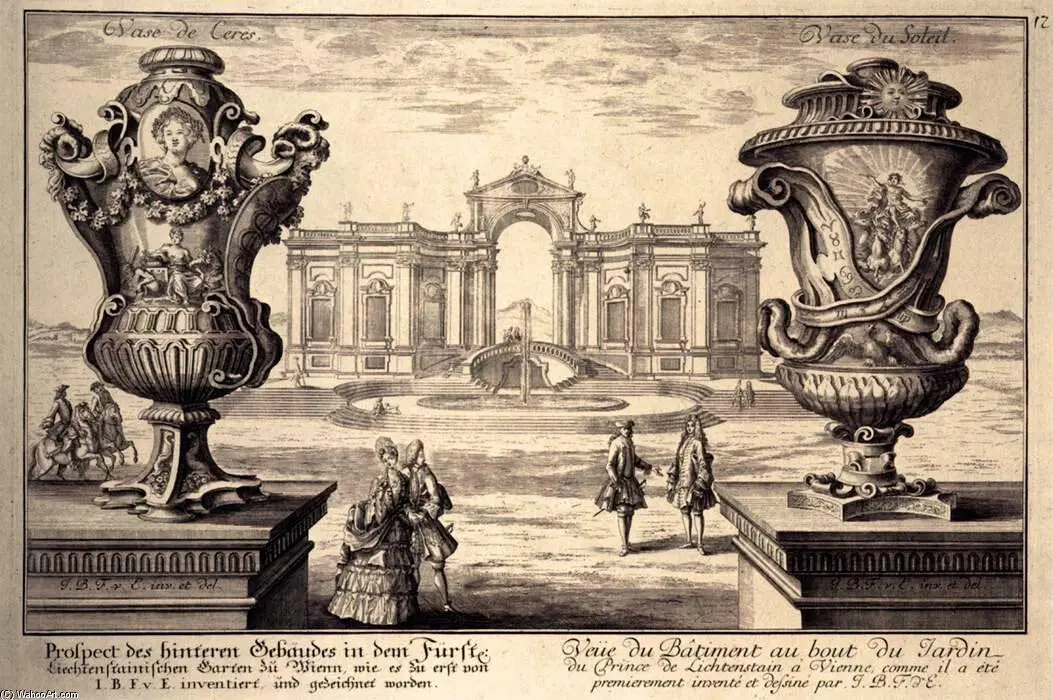

Рис. 3.43. Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах. Вид на здание в конце сада принца Люксембургского в Вене. Ваза Цереры и ваза Солнца. Офорт. 1725 г. [111]

IV. Сюжеты архитектуры

Книга четвертая, в которой архитектура выступает как зеркало, отражающее и устройство внешнего мира, и пути человеческой мысли, и даже возможность слияния человека с Богом

У этой главы в принципе не может быть окончания. Тема бесконечна, и не только из-за обилия материала. В архитектуре, как во всяком повествовательном искусстве (а мы уже убедились, что здания – отличные рассказчики, и не раз увидим это еще), тема никогда не исчерпывается и полностью не «закрывается». Всякое произведение несет в себе множество смыслов. В изобразительных искусствах можно, прежде всего, говорить о подражательности. Древнегреческие философы употребляли в таких случаях термин «мимесис» (μίμησις), что, собственно, и переводится как «подражание». В театре (а теперь и в кино) актеры подражают реальной жизни. Скоморохи-клоуны могут подражать животным, пародисты – политикам и звездам эстрады. Скульптура и живопись воспроизводят формы окружающего мира и человека. Архитектура тоже может быть миметическим искусством. Декоративные элементы часто изображают работу конструкций, а здания в целом иногда подражают великим произведениям прошлого, то есть бывают выполненными в каком-то стиле – в египетском, готическом, византийском и так далее. Но подражание и изображение – лишь самые простые и очевидные смысловые слои (а говорить здесь надо именно о слоях, хотя лучше, учитывая тему данной книги, об «этажах» значений и смыслов: чем выше, тем изящнее ярус и тем труднее он различим с земли).

В этой части мы пройдемся по нескольким «этажам», расположенным выше простого подражания – на уровне «отображения». Надо честно предупредить: наука еще не разобралась, какой из уровней над каким расположен и что за лестницы связывают эти этажи друг с другом. Многое уже сделано такой дисциплиной, как семиотика, однако если мы погрузимся во все тонкости отношений означающего и означаемого, денотата и коннотаций , в тайны различения знаков, символов и аллегорий , то данная глава не только никогда не закончится, но вряд ли сможет по существу начаться.

О божественном в гончарном ремесле

Чтобы приступить к рассказу, не станем сразу воспарять над грешной землей, а, как раз наоборот, присоединимся к археологам и начнем копать. Наша цель – глиняные черепки; если повезет, то и целые сосуды, выброшенные на свалку несколько тысячелетий назад и заботливо сохраненные для нас культурными слоями. Мы обратимся к эффектной керамике трипольской культуры – общности земледельцев, живших когда-то на территориях нынешних Молдавии, Румынии и части Украины. Свое имя, согласно обычаям археологов, эта культура получила по названию украинского села Триполье, где в 1897 г. были сделаны первые находки. С тех пор она считается как бы родной и для украинских, и для российских исследователей. Ее также называют кукутень-трипольской, поскольку на румынской земле раскопки проводились у села Кукутени.

Рис. 4.1. Керамический сосуд кукутень-трипольской культуры. Историко-археологический музей в городе Пьятра-Нямц, Румыния [112]

Если внимательно посмотреть на узоры на древних горшках, то станет заметно, что, хотя и не боги их обжигали, а простые гончары, озабочены они были проблемами космического масштаба. Как правило, керамика украшена многоярусным монументальным декором. Нижний ярус довольно тонкий, из горизонтальных полос, часто с обращенными вверх бугорками. Иногда из него «прорастают» палочки с отростками, похожие на детские рисунки елок. Средний уровень, самый широкий, заполнен изображением связанных друг с другом спиралей, чем-то вроде круглого меандра. Так современный художник передал бы динамику стремительно катящихся колес. Завершается все опять нешироким поясом, заполненным плавными волнистыми линиями или зигзагами – символами воды.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу