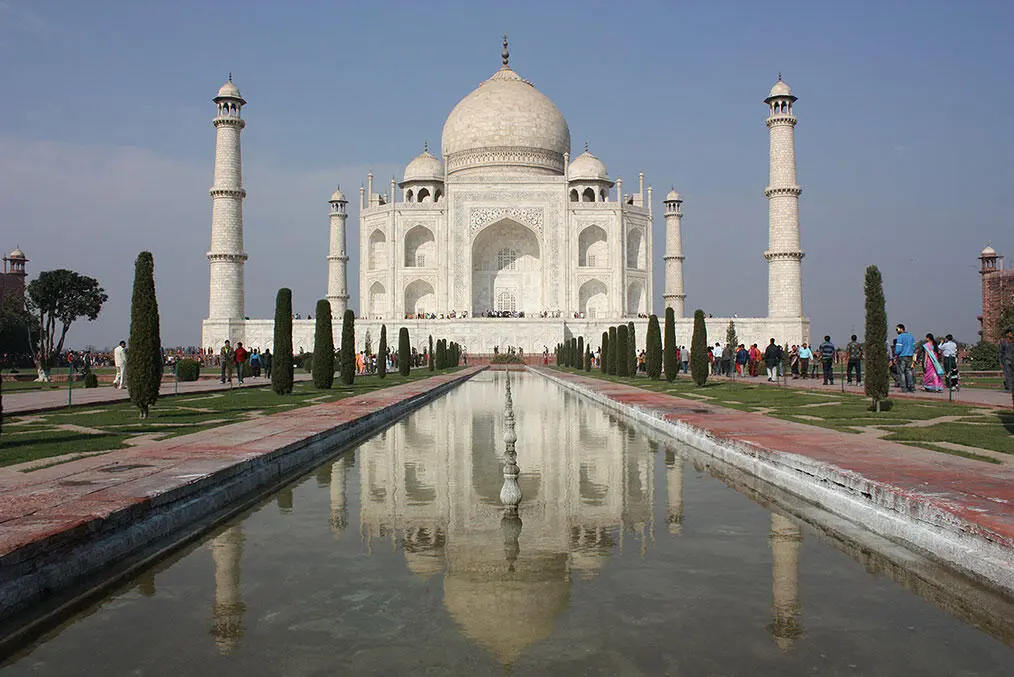

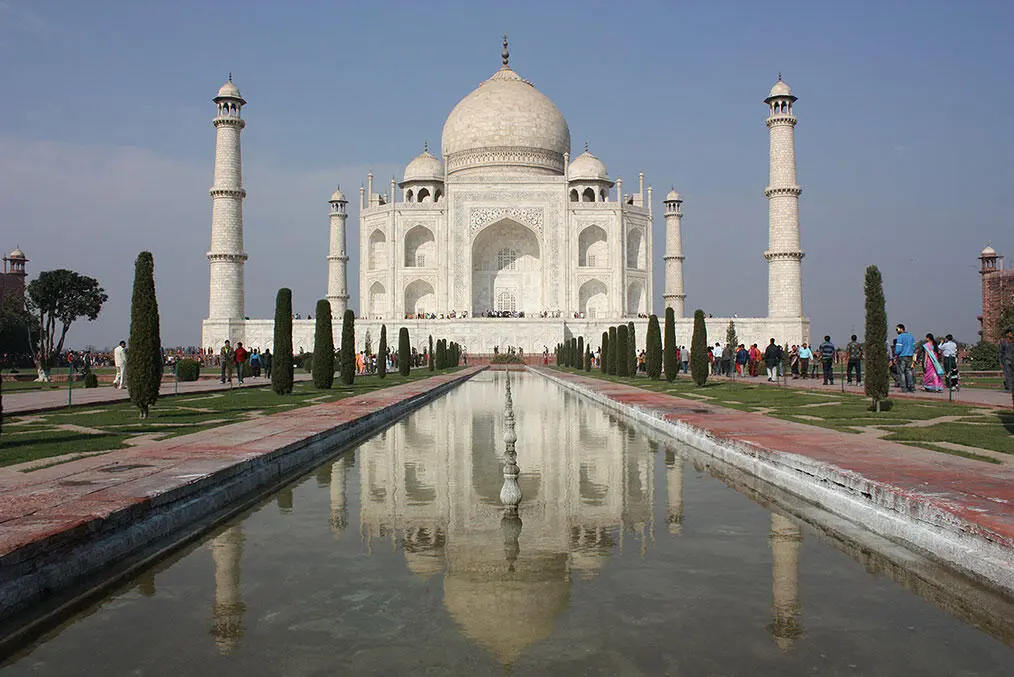

Рис. 3.13. Тадж-Махал. Архитектор Устад-Иса (предположительно). 1632–1653 гг. Агра, Индия [81]

Рис. 3.14. Всемирный торговый центр. Архитектор Минору Ямасаки. Открыт в 1973 г. Нью-Йорк, США [82]

Рис. 3.15. Природа сама по себе и как часть архитектурного образа [83]

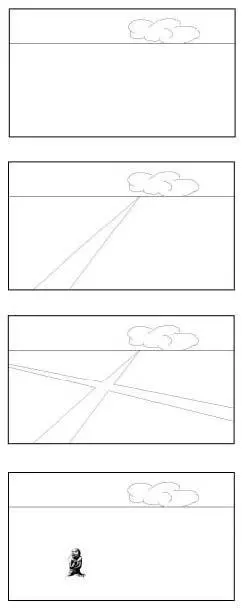

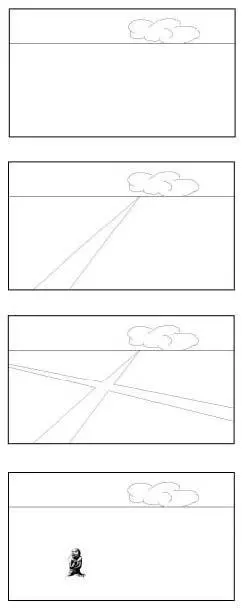

Вообще, многое из того, что человек научился делать с внутренним пространством, можно осуществить и во внешнем. Вот, для примера, бескрайняя степь, еще и в пасмурную погоду, чтобы даже тени от солнца не давали никаких ориентиров. Вполне аморфная плоскость, лишь ветер волнует ковыль, напоминая, что в мире есть направления. Но появилась дорога (наверное, здесь она называется «шлях»), и пространство степи обрело ориентацию. Потом мы пришли к перекрестку дорог. Это центр. И не только топологический, но, возможно, и судьбоносный. Вроде всегда сворачивал налево без последствий, а в этот раз оказалось, что «женату быть». И осталось неизвестным, что, если бы пошел направо, «коня потерял». Кстати, как всем известно, именно на перекрестке сами знаете кто готов купить у вас душу, нужно лишь дождаться полуночи.

Символический центр в степи можно отметить и по-другому, правда, тоже не без обращения к потусторонним силам; например, насыпав курган над могилой вождя, чтобы и в ином мире мог он пользоваться погребенными вместе с ним конями, оружием и женщинами; или установив что-нибудь вертикально: обелиск, каменную бабу, тот же лингам, наконец. Заодно, указывая в небо, они добавят в нашу систему координат и третье измерение.

Закрывая на время тему тонких миров, отметим, что внешнее пространство не обязательно нуждается в огораживании, чтобы отметить границы сакральной территории. Иногда достаточно поставить ворота, но не строить забор – и так будет ясно, куда не стоит заходить, не будучи посвященным и не став участником специального ритуала.

Рис. 3.16. Пример работы с внешним пространством [84]

Понятно, что все три ипостаси архитектуры (внешнее пространство, внутреннее пространство и масса) не существуют сами по себе, но активно взаимодействуют друг с другом. На примере античного периптера мы уже видели, что здание может быть целиком обращено наружу, «раскрываться» вовне, будто сквозь колоннады, между вибрациями каннелюр, исходят невидимые лучи, пронизывающие окружающие просторы. Внутренние помещения имеются, они важны, в них скрыты сокровища и скульптуры богов, однако их художественная роль незначительна. Все главное происходит во внешнем мире, по сути – в огромном храме, по отношению к которому сакральная постройка является лишь алтарем, местом, предназначенным для жертвоприношений. Духи повсюду, боги-олимпийцы вольны появляться где им вздумается. Пантеизм, одним словом. Прихожанам такого храма поэтому нет смысла укрываться под крышей. Можно сказать, что масса сакрального здания организует для них прежде всего внешнее пространство.

Рис. 3.17. Тории (ворота) внутреннего святилища Наику синтоистского комплекса Исэ-дзингу. Основан в VII веке. Исэ, Япония [85]

Противоположный пример мы находим в Италии, где строилось много базилик, прекрасных внутри, но снаружи больше похожих на фабричные здания. Внешний вид был не столь важен, как, впрочем, и все, что его окружало, – тварный мир, обреченный погибнуть в день Страшного суда. Зато внутренние помещения, говоря современным языком, представляли собой макет Града небесного, Иерусалима из Апокалипсиса, куда в будущем должны переселиться души праведников (мы еще обсудим это подробнее в пятой главе). Попавший внутрь оказывался в огромных просторных помещениях, залитых светом и богато украшенных. Со временем к такой базилике мог быть приставлен роскошный фасад – если у прихожан появлялись финансовые возможности. Если же положение не позволяло, то голые стены снаружи так и оставались навечно выставленными на всеобщее обозрение, что никого особо не беспокоило.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу