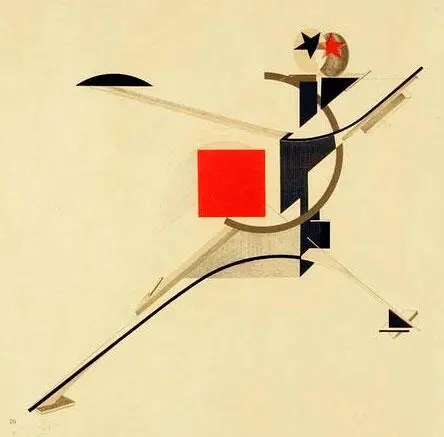

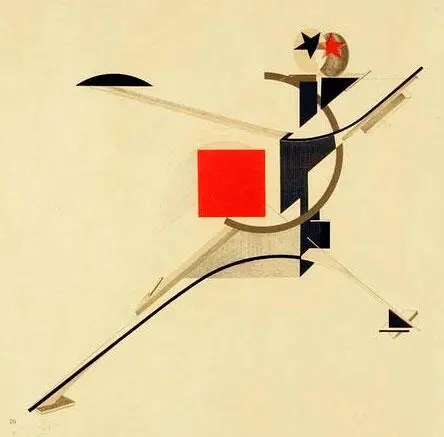

Рис. 7.4.16. Эль Лисицкий. Новый. Фигурина. Эскиз оформления оперы «Победа над солнцем». Неосуществленная постановка. 1920–1921 гг. Либретто А. Е. Крученых, музыка М. В. Матюшина, стихотворный пролог В. В. Хлебникова [345]

Известно, что такое искусство было с блеском продемонстрировано Малевичем и его последователями. Подобно тому, как на древних иконах золотой фон символизирует не банальную пустоту трех физических измерений, но трансцендентные просторы духа, фоны картин этих художников – сакральные пространства, в которых сама гармония складывается из динамических, но тщательно уравновешенных и сложно ритмизованных композиций, можно сказать, застывших танцев простейших геометрических элементов. Кульминацией же духовных обретений великого абстракциониста стал «Черный квадрат» (1915) – самая стабильная фигура, безмятежно парящая в белом небытии; все вмещающая, все скрывающая, ничего не отражающая и не отдающая обратно.

Цветные прямоугольники группы «Стиль» тоже нельзя рассматривать лишь как декоративный прием. И Пит Мондриан, и Тео ван Дусбург (1883–1931), и другие члены объединения остро чувствовали, что мир нуждается в их помощи. Следовало восстановить гармонию, изрядно утраченную за прошедшие века. По сути, их разноцветные решетки – это упорядочивающие матрицы, чье назначение – победа над хаосом. Ясность формы и эстетическая ценность – центральные аргументы в доказательстве верности и универсальности найденных пространственных и цветовых отношений между прямоугольными элементами. В этом смысле лидеры группы были верными последователями средневекового философа Фомы Аквинского, заявившего когда-то, что «красота есть сияние истины». Потом эту максиму с удовольствием повторял Мис ван дер Роэ, убежденный католик-неотомист. Приверженность прямому углу в эти годы тоже имела свое философское, можно даже сказать, космологическое основание. И не только у «Стиля»; Ле Корбюзье написал даже книгу «Поэзия прямого угла» (см.: Le Corbusier. Le poème de l'angle droit. Paris: Éditions Tériade, 1955). Эти 90° действительно уникальны, по крайней мере с точки зрения человека: под данным углом линии притяжения Земли пересекаются с линией горизонта, как и ось планеты с плоскостью ее вращения. Любые наши графики и координатные сетки потеряют смысл, если их оси будут расположены как-то косо, поэтому прямой угол – всегда выражение порядка, а помогающие отмерять его угольник и отвес – обязательные, проверенные тысячелетиями инструменты зодчих.

Прямой угол есть необходимый и достаточный инструмент для работы, поскольку с его помощью можно самым точным образом отмерить пространство.

Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М.: Прогресс, 1977. С. 30.

И «Черный квадрат» Малевича, и композиции группы «Стиль» – далекие потомки квадрата, в который когда-то был вписан «витрувианский человек» Леонардо да Винчи. Платонизм супрематистов, как и увлечение этим же учением круга Мондриана (а он пришел к нему под влиянием дружбы с философом-неоплатоником М. Х. Й. Схонмейкерсом (1875–1944), как уже говорилось, роднят их творчество с эпохой Возрождения, с тем временем, когда человек хотел прийти на помощь Богу, поучаствовать в приумножении мировой гармонии, восстановить баланс и конструктивную целостность Единого. Нетрудно заметить, что произведения, о которых идет речь, всегда готовы выйти за рамки существующих границ, распространиться дальше – на город, страну, всю планету, а если потребуется – и на все мироздание. В определенном смысле история стилей как история отношений человека с Богом сделала целый виток. В начале XX века люди вновь почувствовали собственную силу и проявили волю к изменению мира. Ярче всего это видно на примере войн – самых кровавых, и революций – самых разрушительных. Но и в искусстве, в том числе в архитектуре, авангардисты были готовы «сбросить с корабля современности» все, что человечество наработало за прошлые века. «Современность», не признающая ценности ни в чем, что имеет корни в истории, объявлялась самостоятельной эстетической ценностью и была готова, не оборачиваясь, отплыть в светлое будущее. Не было страха. Не было сомнений.

При этом можно сказать, что из двух геометрических фигур, в которые вписано тело «витрувианского человека», строители всеобщего счастья выбрали только квадрат – символ всего земного и человеческого. Окружность – божественный атрибут – осталась невостребованной. И конструктивисты-атеисты советской страны, и не порвавшие с верой архитекторы Запада понимали, что действовать предстоит самим. Да и в типологический ряд раннего модернизма храмы, кажется, не входили. Ни молиться Богу, ни ждать от него помощи никто не собирался. Этот титанический настрой, отважная готовность создать мир едва ли не заново («Мы наш, мы новый мир построим!» – как поется в «Интернационале») привели к появлению архитектуры, ни в чем не похожей на все, что было до этого.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу