Рис. 7.3.37. Пантеон (церковь Святой Женевьевы). Архитектор Жак-Жермен Суффло. 1758–1789 гг. Париж, Франция [298]

Впрочем, молились в XVIII веке все реже. Появились первые атеисты, хотя большинство из числа просвещенных людей придерживались компромиссной идеологии – деизма. Считалось, что Творец существует и именно он создал мир. Однако у людей нет оснований надеяться на его постоянное внимание. Бог либо разрешил творению развиваться самостоятельно, с любопытством наблюдая со стороны, что из этого выйдет, либо вообще отвернулся от него, занявшись другими делами. Человечеству он оставил руководства к действию, правила, которые должны помочь существовать достойно. Это две великих книги. Одна называется Библия, и ею заняты священники. Другая – Природа, и прочитать ее предстоит ученым. Тем самым было объявлено о наступлении эпохи Просвещения. Разум, вооруженный новым научным знанием, был в очередной раз призван на службу – теперь для познания «естественного порядка», законы которого властвуют и над натурой, и над индивидуумом, и над обществом. А лучшие умы, прежде всего французские, среди них Дени Дидро, Жан д’Аламбер, Вольтер, Клод Гельвеций, Поль Гольбах, Этьен де Кондильяк, Жан-Жак Руссо, занялись написанием энциклопедий, новых универсальных словарей, объясняющих устройство мира.

В связи с этим наиболее характерная и узнаваемая черта классицизма – старательное следование античным традициям – получила иное смысловое наполнение. История – тоже наука, по крайней мере начиная с XVIII века. Античность оставалась идеальным образцом, но теперь этот образец получил «привкус» археологического факта. В 1748 г. начались раскопки городов Помпеи и Геркуланума. Это как минимум значило, что не существует окончательной суммы правильных исторических знаний, что человечество и в этой области ждут новые открытия и корректировки устоявшихся представлений. А в 1764 г. была опубликована знаменитая книга Иоганна Иоахима Винкельмана «История искусства древности». Ее автор навечно получил титул отца искусствознания, а сам труд, вместе со знаменитой формулой про «благородную простоту и спокойное величие», стал своеобразным манифестом классицизирующих направлений будущего.

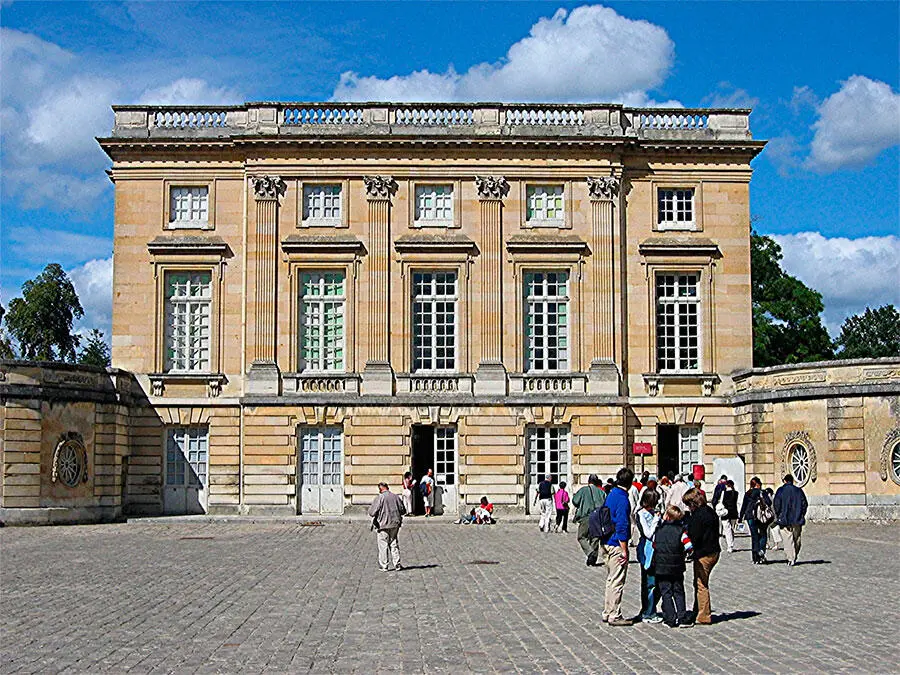

Рис. 7.3.38. Малый Трианон. Архитектор Анж-Жак Габриэль. 1762–1768 гг. Версаль, Франция [299]

Рис. 7.3.39. Большой дом усадьбы Кусково. Архитектор Карл Бланк (предположительно). 1769–1775 гг. Москва, Россия [300]

Однако в стремлении к научно-историческому подходу таился и кризис классицизма как стиля. Античность, извлеченная из-под культурного слоя, оказалась не совсем такой, как виделось раньше. По крайней мере, слишком разнообразной, чтобы претендовать на роль абсолютного эстетического идеала. Кроме того, делаясь объектом научного изучения, она поневоле вставала в ряд других эпох и художественных стилей, которые теперь также нельзя было игнорировать. Например, еще в 1741 г. Жак-Жермен Суффло (1713–1780), в будущем один из крупнейших архитекторов-классицистов, опубликовал работу, реабилитирующую готику как художественное направление. И это было только начало.

Следует упомянуть о двух Блонделях, чья деятельность, по большей части не являвшаяся работой практикующих архитекторов, оказала огромное влияние на судьбу классицизма. Старший, Франсуа Блондель, работал еще в XVII веке. Он был назначен первым директором парижской Королевской академии архитектуры и стал автором пятитомного учебника «Курс архитектуры», издававшегося в 1675–1685 гг., на котором воспитаны многие зодчие той эпохи. Будучи военным инженером, Блондель также прославился теоретическим трудом «Искусство метания бомб» («L’art de jetter les bombes», впервые издан в 1683 г.). Противоречия в одновременном занятии искусствами созидания и разрушения Блондель, вероятно, не видел. Напротив, военное дело (то есть «порядок, диспозиция, аранжировка, число, пропорция массы батальонов, эскадронов») представлялось ему не менее художественным занятием, чем проектирование зданий.

Его внук, Жак Франсуа Блондель, уже в следующем веке создал школу искусств, где получили прекрасное образование многие выдающиеся архитекторы, в том числе Этьен-Луи Булле (1728–1799), Жан-Франсуа Шальгрен (1739–1811), Клод-Никола Леду (1736–1806), Уильям Чемберс (1723–1796) и Жан Батист Мишель Валлен-Деламот (1729–1800). С именами многих из них связаны смелые эксперименты и новаторские находки, в целом отразившие кризис классицистической идеологии.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу