Аббат Сугерий. Стихи для ворот собора Сен-Дени (перевод мой. –

С. К. )

Стало быть, благодаря тому, что тексты неизвестного христианинанео платоника, так красиво и убедительно рассказавшего о незримом Божественном свете, подписали именем святого Дионисия, а настоятель аббатства Святого Дионисия, оказавшись человеком очень образованным и обладающим незаурядной энергией и выдающимися организаторскими способностями, увлекся этой теологической доктриной, новый стиль обрел столь узнаваемые ныне черты.

Рис. 7.2.31. Амброджо Лоренцетти. Принесение во храм. Дерево, темпера. 1342 г. Галерея Уффици, Флоренция [259]

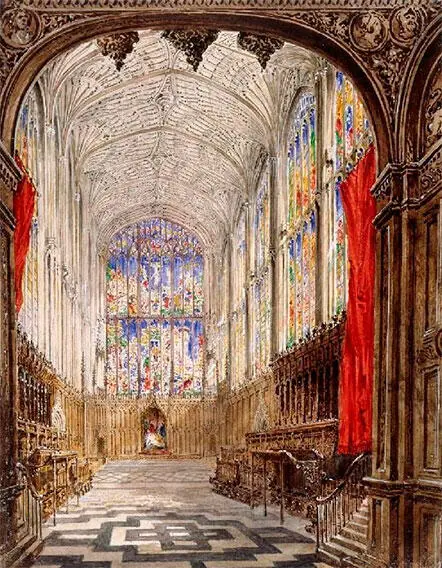

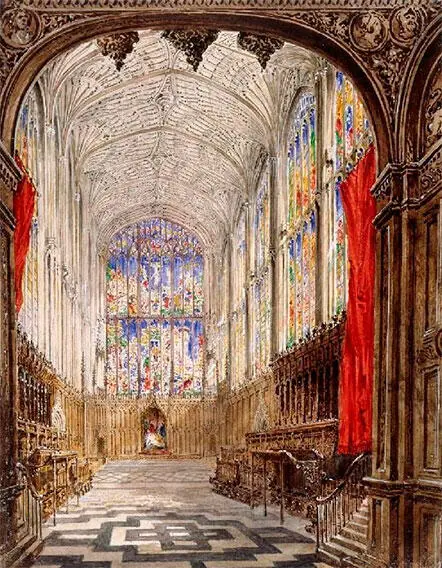

Рис. 7.2.32. Джозеф Мюррей Инс. Капелла королевского колледжа. Кембридж, Великобритания. Бумага, акварель, смешанная техника. 1843 г. Музей Фицуильяма, Кембридж [260]

Рис. 7.2.33. Собор Сент-Этьен. Южный фасад трансепта. 1490–1515 гг. Санс, Франция [261]

Как и искусство античной Греции, готика легко делится на раннюю, высокую и позднюю. Эта последняя подарила нам еще несколько специальных терминов. Например, есть «интернациональная готика». О ней, как правило, говорят только применительно к живописи. Зато словосочетание «перпендикулярная готика» относится исключительно к архитектуре. Речь идет об английских постройках, планы, фасады и – особенно – оконные переплеты которых избегали, насколько это возможно в изысканную эпоху позднего Средневековья, сложных кривых линий и более или менее точно укладывались в прямоугольные «матрицы» (что вовсе не мешало существованию в тех же помещениях веерных сводов с феерическим переплетением уже ничего не поддерживающих нервюр). Французы же через несколько столетий после аббата Сугерия создали готику «пламенеющую» . Название пошло от характерных деталей декора в окнах-розах, напоминающих колеблемое ветром пламя свечи.

Историки пока не пришли к согласию в том, когда конкретно Средние века в Европе сменились Новым временем. Есть множество удобных дат, разбросанных на два столетия. Одна из ранних – 1453 г.; именно в это время турки покорили Византию, что породило принципиально новую политическую конфигурацию в мире, в очередной раз оставшемся без Римской империи, на этот раз без ее восточной половины. (Правда, очень скоро далеко на северо-востоке начала возвышаться новая православная держава. Пока это было даже не королевство и не царство, а всего лишь Великое княжество, но его энергичный глава – Иван III – вскоре окончательно освободился из-под вассальной зависимости от Золотой Орды и, не теряя связи с историческим наследием, стал обустраивать столицу в соответствии с самой передовой европейской модой. Руками итальянских мастеров на берегу северной реки, уже в октябре покрывавшейся льдом, столь прочным, что на нем можно было устраивать торговлю морожеными говяжьими тушами (по крайней мере, так об этом рассказывал венецианец Амброджо Контарини, побывавший в Москве осенью и зимой 1476–1477 гг.), возникла просторная крепость, зубцами в форме ласточкиного хвоста напоминавшая оборонительные сооружения Вероны. Внутри, на высоком холме, итальянские зодчие строили грандиозные белокаменные соборы. Вид одного из них, освященного во имя Успения Пресвятой Девы, несмотря на традиционное в здешних краях пятиглавие, несомненно, одобрили бы Брунеллески и Альберти; другой, посвященный архангелу Михаилу, показался бы своим на берегу венецианского канала. Новое государство очень интересовало Европу. Послы и путешественники писали развернутые отчеты о природных богатствах и шокирующих нравах далекой страны. Надеясь на воссоединение церквей, папа римский Павел II сосватал в жены великому князю принцессу Софью Палеолог, из династии последних византийских императоров, и дал за ней богатое приданое. Благодаря этому браку потомки Ивана III получили право именоваться царями (то есть цезарями), а в Московском княжестве стали популярны разговоры о том, что оно и есть Третий Рим.)

Рис. 7.3.1. Филипп де Мазероль (предположительно). [262]

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу