Стремление возродить на рубеже тысячелетий Римскую империю послужило причиной возникновения стиля, в XIX веке названного романским (от лат. romanus – римский). Он быстро распространился по Европе, а потом и дальше, вплоть до Святой земли, Закавказья и Владимиро-Суздальского княжества. Романика легко узнаваема в зданиях разных типов, от монастырей до крепостей и замков. Однако, как всегда в архитектуре, имеются и особо яркие примеры – «идеальные образцы», можно сказать. Прежде всего это так называемые имперские соборы, построенные кайзерами в нескольких городах в долине Рейна. Мы уже встречались с ними, когда рассматривали эволюцию типа базиликальных зданий. Речь идет как раз о храмах, в которых после долгого перерыва возродились циркульные своды и, соответственно, «связанная» система в планах. Необходимо добавить, что возвращение к каменным перекрытиям было вызвано не только улучшением экономических и технологических возможностей, но и прямым стремлением подражать античным постройкам. Вообще, похоже, что в эту эпоху арка как конструктивный элемент стала ассоциироваться с Римом даже в большей степени, чем того заслуживала. По сути, вся романика – это гимн арке и ее производным. Вопреки исторической правде (а римляне избегали арочных конструкций при строительстве культовых зданий) циркульная форма полностью вытесняет плоский антаблемент, уравнивается с ним в тектонических правах. Появляются легко узнаваемые «романские» стилевые решения, например сдвоенные окна с колонной вместо простенка или колоннады, в которых спаренные круглые опоры расположены вдоль оси, перпендикулярной плоскости фасада (они как бы «уходят в глубину», поддерживая миниатюрные своды). При этом арки подчеркнуто опираются непосредственно на колонны, без посредничества архитравных балок. Любой декор, зрительно облегчающий массивные стены романских построек, также имеет арочную природу. Это и характерные карнизы, и пространственно развитые карликовые галереи, как правило украшающие массивные апсиды, и непременные аркатурные и аркатурно-колончатые пояса, так полюбившиеся русским зодчим.

У имперских соборов есть еще одна характерная черта, красноречиво повествующая о политических амбициях их создателей. В отличие от традиционных базилик, как предыдущих, так и последующих времен, у таких соборов очень развита западная сторона, иногда почти симметрично повторяющая восточную часть композиции. С двух сторон в таких храмах обычно ставились и парные башни колоколен. Эта симметрия – отражение идеи гармоничного сосуществования церковных и светских властей и божественного происхождения власти императора. Хор на востоке отводился клирикам, а вестверк (пристройка к нефу с запада, часто повторяющая форму алтарной части) строился для земного властителя: «Богу – богово, кесарю – кесарево».

Рис. 7.2.24. Храм Святого Михаила. 1010–1033 гг. Хильдесхайм, Германия [252]

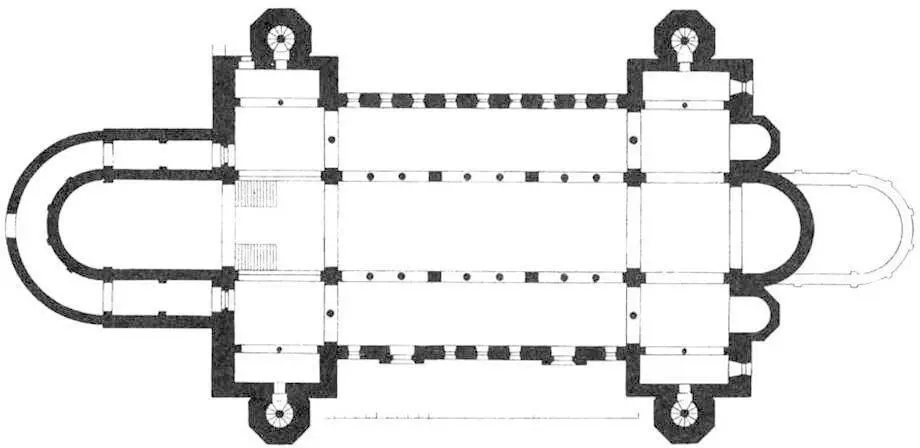

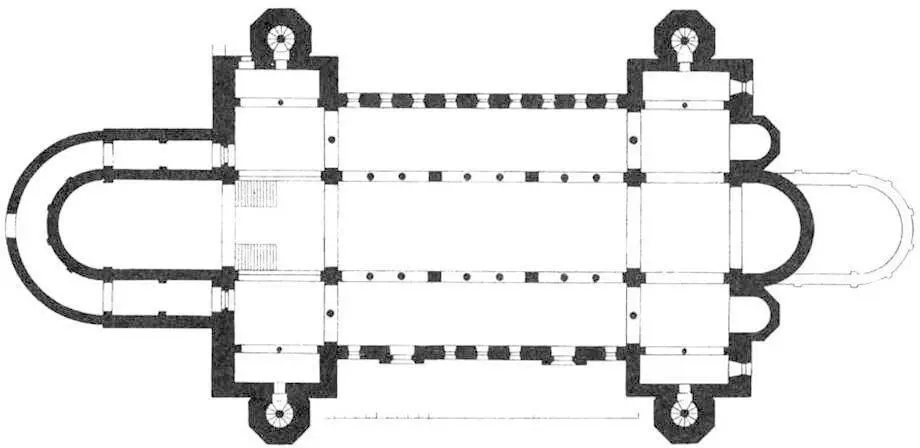

Рис. 7.2.25. Храм Святого Михаила. Хильдесхайм, Германия. 1010–1033 гг. План Георга Дегио и Густава фон Бецольда. Вторая половина XIX века [253]

Рис. 7.2.26. Кафедральный собор Святого Петра и Святого Георгия. 1004–1237 гг. Бамберг, Германия [254]

Рис. 7.2.27. Нотр-Дам-ля-Гранд (Большая церковь Богоматери). Башня над средокрестием. XI век. Храм освящен в 1086 г. Пуатье, Франция [255]

Романское искусство еще не проявляло никаких признаков упадка, когда зародилось новое направление. Ценители архитектуры поначалу приписывали авторство германским народам и даже ругали их за это. Термин «готический» долгое время имел уничижительный оттенок, поскольку подразумевал, что высокое античное искусство было испорчено нашествием варваров-готов. В Италии его так и называли – maniera tedesca (то есть буквально «немецкая манера»), в противовес культуре цивилизованных средиземноморских народов – maniera greca («в греческой манере»). Немцы и сами поверили в это и в конце XVIII века сделали готику предметом национальной гордости. Первым восторженным почитателем стал выдающийся поэт Гёте. Не меньшую роль в прославлении готики как проявления немецкого гения сыграл и один из идеологов романтизма Фридрих Шлегель. Каково же было разочарование германских патриотов, когда в середине XIX века историки неоспоримо доказали, что честь изобретения этого стиля принадлежит французам, извечным соперникам немецкой нации. Они, как и их исторические предшественники галлы, никогда не увлекались идеей империи. Скорее наоборот, изо всех сил ей противостояли. В Средние века Франция вообще оказалась главным политическим противовесом Священной Римской империи. Тот же аббат Сугерий был, конечно, хорошим человеком, но при этом ярым шовинистом, по крайней мере, немцев он очень не любил. Сугерий даже поучаствовал в походе против империи, который, правда, окончился лишь мелкими пограничными стычками (именно в этот момент привезенная им орифламма – запрестольная хоругвь аббатства с изображением золотого пламени на красном фоне – превратилась в боевое знамя французской армии).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу