Наряду с заметными преимуществами способа атаки с горки отмечались и его существенные недостатки. Время нахождения самолета в процессе выполнения горки в зоне поражения зенитным комплексом должно было исчисляться секундами. Даже незначительная задержка, связанная с опознаванием экипажем цели или уточнением захода, грозила поражением самолета средствами ПВО. Прямая угроза эффективного противодействия заставила выделять самолеты обеспечения, которые ложными маневрами на границе зоны пуска стремились отвлечь на себя внимание боевого расчета зенитного ракетного комплекса и обеспечить скрытный полет к цели бомбардировщиков.

Чаще всего отвлекающая группа осуществляла преднамеренные вторжения в зону обзора РЛС с одного направления с ударной группой. Успех этого тактического приема во многом зависел от согласованности маневров групп по месту и времени. Нарушение взаимодействия приводило к тому, что отвлекающий маневр лишь оповещал противника о появлении ударной группы и, по мнению летчиков, облегчал ее обстрел.

Несмотря на вскрытые недостатки, атака с прямой после выполнения горки применялась тактическими и палубными ударными самолетами США на протяжении всей воздушной войны в Индокитае. В последний период в процессе захода на цель экипажи стали выполнять противозенитный маневр — полет на перекрещивающихся курсах или попеременный обгон. Летчики избегали также набора высоты по прямой после окончания атаки.

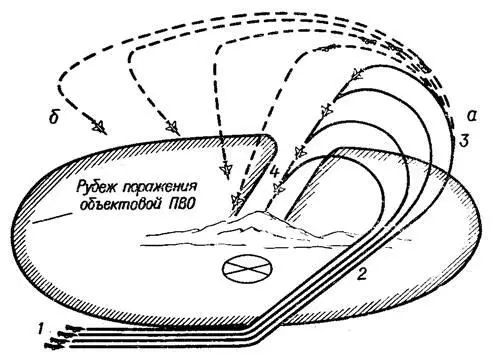

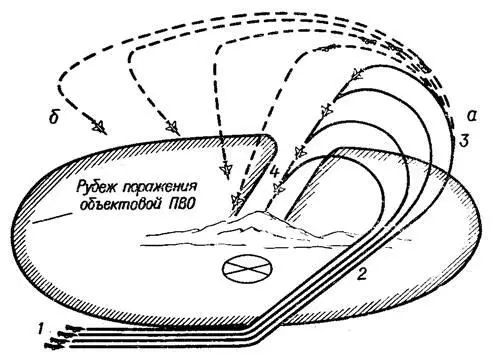

Атака с боевого разворотаначиналась немедленно после пролета звеном траверза обнаруженной цели, причем каждый последующий самолет перед вводом в пикирование разворачивался на больший угол, чем предыдущий. Боковое удаление точки начала маневра от цели обычно было соизмеримо с двумя радиусами разворота. Нередко американские летчики применяли ложный пролет траверза с тем, чтобы усыпить бдительность расчетов средств ПВО, а затем внезапно выполнить атаку с обратного направления. В этом случае точка начала маневра выносилась за цель и каждый ведомый начинал разворот после пролета расчетного времени по прямой. Продолжительность разворота каждого самолета до перевода его в пикирование была также неодинаковой, в результате чего получалась поочередная атака «веером» из сектора 180–270° по отношению к курсу выхода на цель (рис. 3).

Рис. 3.Групповая атака с боевого разворота:

а — с заходом на цель с одного направления; б — «веером»;

1 — звено истребителей-бомбардировщиков в сомкнутом боевом порядке; 2 — выход в точку начала маневра; 3 — боевой разворот; 4 — пикирование самолетов в секторе, закрытом для обзора объектовой ПВО

Бомбометание с большой высотыбез захода самолетов в зону поражения малокалиберной зенитной артиллерией нашло довольно широкое применение после отказа американской авиации от действий на малых высотах из-за потерь от огня МЗА. С началом интенсивного использования радиолокационных помех для маскировки полета истребителей-бомбардировщиков стали сводить в крупные группы, имевшие непосредственное прикрытие. В таком случае при полете в сомкнутом боевом порядке выполнение эффективного противозенитного маневра исключалось. А поскольку интенсивность огня с земли не уменьшалась, было решено заканчивать атаку за пределами его досягаемости по высоте.

Все самолеты звена с высоты полета по маршруту (5000–6000 м) одновременно переводились на снижение и сбрасывали бомбы залпом. Если на каждом из них было подвешено по 6 бомб калибра 340 кг, то на цель одновременно падало 24 бомбы. Однако точность попадания обычных неуправляемых боеприпасов, сбрасываемых с высоты 2500 м, оказалась низкой (для достижения более высокой эффективности требовалась меньшая наклонная дальность).

Атака с кругас разных направлений до войны в процессе боевой подготовки летным составом ВВС США не отрабатывалась. Во Вьетнаме она применялась истребителями-бомбардировщиками в районах с очаговой ПВО, там, где зона прикрытия одного объекта не перекрывалась другой, то есть отсутствовало сплошное радиолокационное поле. Используя данные воздушной разведки и ориентируясь по показаниям бортовых приборов предупреждения, группа в составе 4–8 самолетов выходила в зону ожидания, а затем размыкалась поодиночно. Выдерживая примерно одинаковые дистанции, летчики образовывали замкнутый круг с большим радиусом, в центре которого находилась цель.

Читать дальше