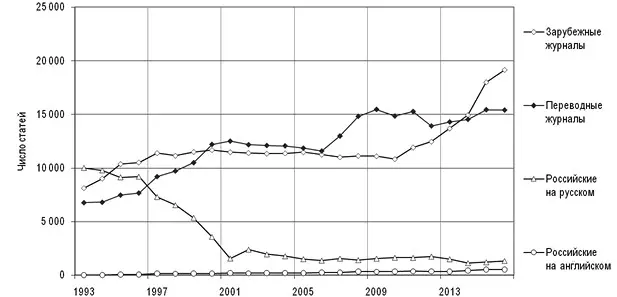

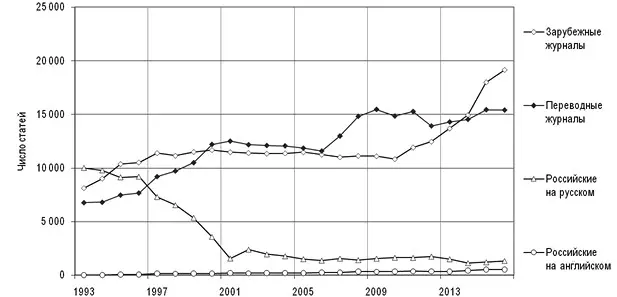

Ил. 2. Динамика числа российских статей по разным типам журналов, индексируемых в Web of Science, в 1993–2015 гг.

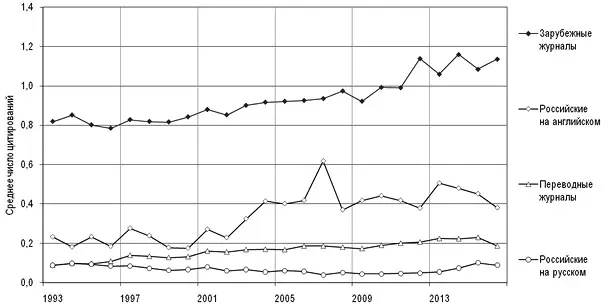

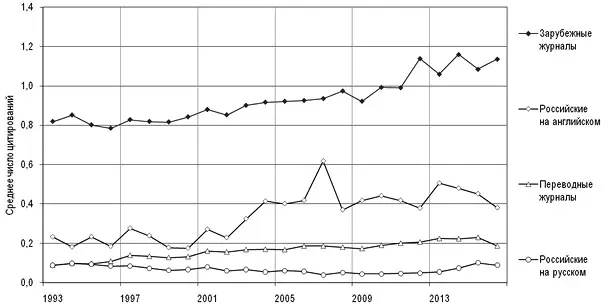

Ил. 3. Динамика «импакта» российских статей по разным типам журналов, индексируемых в Web of Science, в 1993–2015 гг.

На ил. 3 можно увидеть, как изменялось число российских статей по разным категориям журналов, индексируемых в Web of Science. За общим ростом числа статей на английском языке скрывается тот факт, что их значительная доля в действительности публикуется в переводных изданиях. Лишь в последние несколько лет — вероятно, как следствие новой научной политики, стимулирующей (в том числе финансово) публикацию статей в «международных рецензируемых журналах», — число российских статей в зарубежных изданиях впервые превысило число статей в переводных журналах.

Если посмотреть в динамике, как изменялись показатели цитируемости для советских и российских статей в Web of Science, очевидно, что наименьшим «влиянием» или «заметностью» в международной базе научного цитирования обладают статьи на русском языке ( ил. 3 ). Причем не имеет значения, опубликованы ли они в советских/российских журналах или в других странах. Иначе говоря, мы здесь имеем дело с чистым эффектом языка публикации. Поэтому изъятие русскоязычных изданий из журнальной базы после распада СССР и их частичная замена англоязычными версиями хотя и ухудшили охват российской научной литературы в базе данных, но механически улучшили «импакт» отечественных публикаций.

Исторического минимума «импакт» достиг к концу советского периода, в то время как число индексируемых в Web of Science советских статей было на пике, что отчасти являлось артефактом самой базы данных. В сравнительных исследованиях для разных стран было многократно показано механическое уменьшение показателей цитируемости при росте числа индексируемых статей. Дело в том, что страны, имеющие более или менее обширный внутренний рынок научных изданий, недосчитываются своих «домашних» статей и ссылок в международном индексе цитирования, если применять строгие критерии отбора (включать в индекс цитирования журналы только с самым высоким импакт-фактором). Однако добавление большего числа национальных журналов еще сильнее ухудшает статистические показатели цитируемости для данной страны, потому что большинство статей цитируются очень мало или вовсе не получают ссылок. Этот эффект имеет серьезные последствия, например, для оценки места неанглоязычных стран, даже таких мировых научных лидеров, как Германия или Франция, в различных рейтингах. В силу того, что невозможно адекватно представить научную продукцию страны (общее число индексируемых статей) без одновременного ухудшения ее импакта, место крупных неанглоязычных стран в рейтингах, учитывающих как число, так и цитируемость публикаций, чисто механически оказывается заниженным [207] 207 См., например: Van Leeuwen Th. N, Moed H. F., Tijssen R. J. W., Visser M. S., Van Raan A. F. J., “Language biases in the coverage of the Science Citation Index and its consequences for international comparisons of national research performance,” in Scientometrics , 2001, 51 (1), pp. 335–346; Van Raan A. F. J., Leeuwen Th.N., Visser M. S., “Severe language effect in university rankings: particularly Germany and France are wronged in citationbased rankings,” in Scientometrics , 2011, 88 (2), pp. 495–498.

.

Итак, среднее значение «импакта» российских статей постепенно росло на протяжении девяностых и двухтысячных годов и в конечном счете удвоилось в сравнении с максимальным значением этого показателя для советских статей в Web of Science. Если «импакт» русскоязычных публикаций со временем продолжал только уменьшаться, то значение данного показателя для обеих категорий издаваемых в России англоязычных журналов (публикуемых изначально на английском языке и переводных) понемногу рос, хотя и до сих пор остается намного ниже среднемирового взвешенного значения, равного 1 . Здесь проявляется самостоятельный эффект страны издания научных публикаций на их заметность.

Этот факт очевидным образом сигнализирует о том, что исторически укоренившаяся практика интернационализации наиболее престижных российских институций, состоящая в переводе национальных научных журналов на английский язык, не является выигрышной в смысле существенного увеличения международной заметности исследований. Как оказалось, издание и распространение переводных версий ведущих научных журналов не служат повышению заметности, но, напротив, позволяют комфортно существовать в рамках национальной модели науки (не предпринимая усилий по переходу к транснациональной модели). Этот результат также ставит под сомнение глубоко укоренившееся мнение, согласно которому переход на английский язык как таковой улучшает «влиятельность» исследований из периферийных неанглоязычных стран. Иными словами, английский язык является необходимым, но недостаточным условием для достижения «мирового уровня» по показателю цитируемости публикаций и, соответственно, для улучшения места в международных рейтингах университетов и стран.

Читать дальше

![Ив Жангра - Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию [калибрятина]](/books/390964/iv-zhangra-oshibki-v-ocenke-nauki-ili-kak-pravilno-thumb.webp)