Если бы взрывчатое вещество во всех этих случаях не просто сгорало, а давало взрыв, то каждое его воспламенение приводило бы к разрушительной катастрофе.

Примерами таких катастроф могут служить те пожары на заводах взрывчатых веществ, при которых горение взрывчатого вещества по некоторым не всегда установленным причинам переходило во взрыв.

В конце прошлого столетия в испанской гавани Сантандере возник пожар на пароходе, груз которого состоял из 2000 тонн железа и нескольких сот ящиков динамита. Часть ящиков была спешно переброшена на берег. Пожар тем временем продолжал разрастаться, а на набережной собралась, как это в таких случаях обычно бывает, большая толпа зрителей. Представитель пароходства по ошибке заявил, что на пароходе не осталось больше динамита. Через два часа после начала пожара внезапно произошел сильнейший взрыв; полкорабля взлетело в воздух, и разбросанными осколками было убито пятьсот и тяжело ранено более тысячи человек.

В 1935 г., в период усиленной подготовки гитлеровской Германии к войне, на заводе взрывчатых веществ в Рейнсдорфе по неизвестной причине загорелся тротил в мастерской переработки отходов производства. Необходимых устройств для тушения горения не было, оно усилилось и перешло во взрыв. В результате разлета осколков аппаратов, раздробленных взрывом, он передался в другие мастерские завода и вызвал в них пожары и взрывы, разрушившие почти весь завод. Общее число пострадавших превысило 800, из них 80 человек были найдены убитыми или вообще не были найдены.

Если бы воспламенение взрывчатого вещества всякий раз приводило ко взрыву подобно тому, как это было в описанных случаях, то это сделало бы производство и широкое применение взрывчатых веществ практически невозможным. Однако, к счастью, это не так. Известно много случаев, когда при пожарах на заводах и складах порохов и взрывчатых веществ большие их количества, достигающие десятков тонн, сгорали без взрыва.

Однако посмотрим на этот вопрос с другой стороны. Если взрывчатое вещество не взрывается от поджигания, а только от сильного удара, то спрашивается: как же вызывать его взрыв в реальных условиях применения? Представим себе, например, заряд взрывчатого вещества, помещенный в узком и длинном углублении, выбуренном в горной породе. Чтобы произвести по этому заряду сильный механический удар, достаточный для возбуждения взрыва, потребовалось бы сложное устройство, приводимое в действие на расстоянии и уничтожающееся при каждом взрыве. Это было бы слишком дорого и поэтому практически нецелесообразно, а в условиях военного применения, как правило, и неосуществимо. Значит, нужен какой-то другой, более простой, способ производить удар по заряду взрывчатого вещества.

Именно такая задача и стояла перед техникой взрывного дела сто лет назад, когда надо было внедрить в горное дело взамен слабого по действию, но взрывающегося от пламени дымного пороха открытые к тому времени первые вторичные взрывчатые вещества — пироксилин и нитроглицерин. Пионерами в решении этого вопроса были русские исследователи, знаменитый химик проф. Н. Н. Зинин и военный инженер В. Ф. Петрушевский. В 1854 году они предложили применять нитроглицерин для снаряжения снарядов и мин и разрабатывали практические способы возбуждения его взрыва.

В царской России работы Зинина и Петрушевского не получили развития; однако они стали известны энергичному и инициативному шведскому предпринимателю и инженеру А. Нобелю. Последний заимствовал идеи русских ученых, разработал на их основе способ применения нитроглицерина для взрывных работ и широко внедрил его в практику горного дела.

Задача надежного возбуждения взрыва вторичных взрывчатых веществ была окончательно разрешена применением для этой цели взрывчатых веществ другого класса — инициирующих взрывчатых веществ: гремучей ртути, азида свинца и др. Основной особенностью этих взрывчатых веществ является то, что горение их, вызванное поджиганием, очень быстро, иногда практически мгновенно, переходит во взрыв.

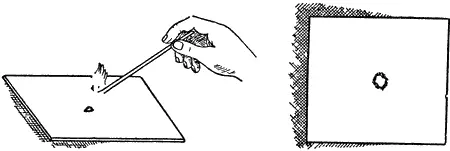

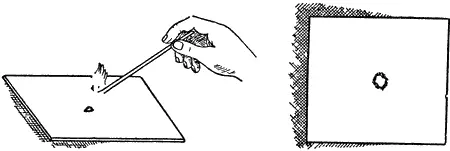

Если крупинку инициирующего взрывчатого вещества — азида свинца — положить на лист жести или на стеклянную пластинку и поджечь, то происходит взрыв, пробивающий в жести или в стекле отверстие. Действие взрыва настолько местное, резкое, что сама стеклянная пластинка остается целой, и трещин обычно не образуется (рис. 4).

Рис. 4. Действие инициирующих взрывчатых веществ. Слева — крупинка азида свинца, поджигаемая на стеклянной пластинке; справа — отверстие, пробитое в стеклянной пластинке взрывом азида.

Читать дальше

![Борис Кудрявцев - Первоначала вещей [Очерк о строении вещества]](/books/395090/boris-kudryavcev-pervonachala-vechej-ocherk-o-stroeni-thumb.webp)