Вместо ВГС-3 на вертолете можно было использовать магнитометр АПМ-73В с магниточувствительным блоком, буксируемым на кабеле длиной 85 м. На испытаниях в Черном море с помощью ВГС-3 дизельную ПЛ удавалось обнаружить на дальностях 7000-8000 м, а с магнитометром – 400-500 м. Так как поиск с ОГАС или магнитометром не всегда возможен, на вертолете предусмотрели подвеску до 36 сбрасываемых радиогидроакустических буев (РГБ). Для работы с ними предназначалось автономное приемо-индикаторное устройство А-100 «Пахра», не имевшее связей с ППС, как и магнитометр.

Совершенно новым устройством для отечественных вертолетов была подсистема отображения тактической обстановки. Она позволяла воспроизвести на экране первичную и вторичную информации. К первичной относилось изображение надводной обстановки, ко вторичной – данные от ВГС-3 и информационно-вычислительной подсистемы в виде символов, буквенно-цифровых формуляров, векторов и др.

Информационно-вычислительная подсистема рассчитывала параметры движения цели по данным ВГС-3, радиолокационной подсистемы и сопряженного с ППС оборудования. Ее работу обеспечивала БЦВМ с быстродействием 150000 элементарных операций. По замыслу, подобное оборудование должно было автоматизировать процесс решения трудоемких задач, связанных с поиском и слежением за ПЛ, а также обеспечить экипаж необходимой информацией для принятия обоснованных решений.

Для размещения вооружения вертолета предназначался специальный обогреваемый отсек. В нем можно было повесить одну противолодочную торпеду УМГТ-1 «Орлан» или ракету-торпеду АПР-2 «Ястреб», или 8 противолодочных авиабомб ПЛАБ 250-120.

В соответствии с распространенной в СССР практикой решение о запуске новой машины в серию приняли, не дожидаясь окончания испытаний. В декабре 1977 г. была выдана соответствующая рекомендация, после чего началась подготовка к выпуску вертолетов на авиационном заводе в Кумертау (ныне – Кумертауское авиационное производственное предприятие). Уже в следующем году пять предсерийных Ка-252 разместили на борту ТАКР «Минск» для продолжения Госиспытаний. После их завершения и устранения недостатков 14 апреля 1981 г. новый корабельный противолодочный вертолет был официально принят на вооружение, при этом ему присвоили новое обозначение Ка-27ПЛ. Этот исторический момент от начала работ над машиной отделяли 11 лет.

Первый предсерийный экземпляр Ка-252 во время Госиспытаний

Один из первых серийных Ка-27ПЛ, который использовался для испытаний различного оборудования. Позднее вертолет стал наглядным пособием в ХАИ, где находится поныне

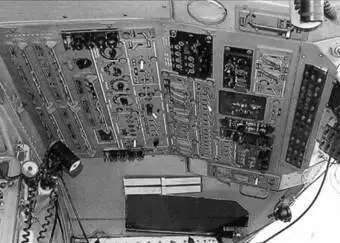

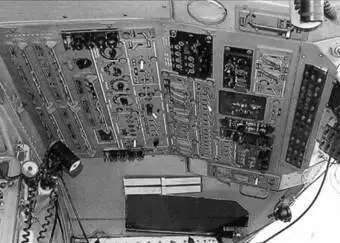

Потолочная панель

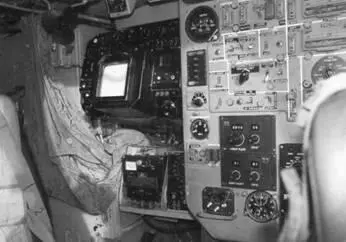

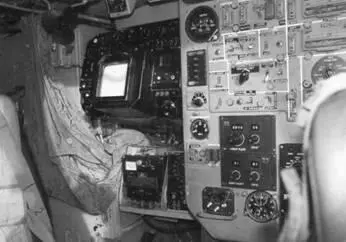

Рабочее место штурмана-оператора Ка-27ПЛ

В 1980 г. группе создателей нового вертолета, в т.ч. С.В. Михееву, М.А. Куп- феру, И.А. Эрлиху, была присуждена Ленинская премия.

Модификации Ка-27

30 августа 1974 г. состоялся первый полет по кругу поисково-спасательно- го вертолета Ка-252ПС (позднее – Ка-27ПС). Машину пилотировал летчик- испытатель В.П. Журавлев. Вертолет предназначался для поиска и спасения терпящих бедствие экипажей летательных аппаратов и кораблей. В состав его специального оборудования включили модифицированную РЛС, сопряженную с аппаратурой А-817 обнаружения надводных объектов, имеющих радиолокационные маяки-ответчики. Снаружи по левому борту установили подъемное устройство, включавшее электролебедку ЛПГ-300 грузоподъемностью до 300 кг с механизмом поворота, стрелой и гидроцилиндром ее подъема-опускания.

В состав сбрасываемых средств спасения вошли: спасательный пояс АСП-74, надувной пояс НП-2А, две лодки ЛАС-5М-3, до 12 плотов ПСН-6АМ, два маркерных буя системы «Призыв-М», две ориентирные морские бомбы ОМАБ. В грузовой кабине были установлены 16 откидных сидений. При этом из нее вынесли контейнеры с топливными баками, а чтобы обеспечить необходимый запас топлива, снаружи по бортам установили два бака. Для транспортировки крупногабаритных грузов предназначалась система внешней подвески. На борту могли размещаться индивидуальные переносные комплекты кислородного оборудования. Для проведения поисковых операций ночью предназначались фары ПРФ-4МП и ФПП-7, освещавшие груз на внешней подвеске, а также ФР-9, освещавшие спасаемых. Предусмотрели и применение ручного сигнального прожектора РСП-45. Для измерения уровня радиации в кабине экипажа установили рентгенометр.

Читать дальше