Разорванные гильзы при инерционном наколе капсюля ударником в системах Коробова

– при использовании штатной ленты от РПД совершенно не обеспечивается безотказная работа пулемётов;

– лента от пулемётов Коробова с пониженным значением усилий выталкивания патронов не обеспечивает надёжного их удержания при стрельбе (сдвиг и выпадение). Вместе с тем, большое количество задержек «непродвижение патрона из ленты при подаче» свидетельствует о необходимости ещё большего понижения усилия выталкивания патрона, что, несомненно, неприемлемо с точки зрения их надёжной фиксации в ленте при стрельбе;

– при стрельбе из амбразур стреляные гильзы, отражаясь от фронтальной стены и потолка, сильно ударяют по голове и плечам пулемётчика, нанося, кроме того, и термические травмы.

5) автоматы Константинова

– большое количество задержек в стрельбе смазанными патронами и с увеличенным на 10 % зарядом. Пулемёты Константинова ненадёжно работали при запылении, после 2-часового запыления при переноске на ремне, после волочения по песку, при высокой температуре оружия и патронов (50…70°С), при стрельбе смазанными патронами и с уменьшенным на 10 % зарядом.

6) Автоматы Симонова

– отказали при стрельбах в запылении и после волочения по песку, при дождевании и крайне ненадёжно работали при минус 5°С, минус 50° С и на патронах с увеличенным зарядом. В связи с этим испытания в комбинированных условиях не проводились.

7) Пулеметы Дегтярёва-Гаранина

– отказали при запылении и ненадёжно работали послеволочения по песку, при свободно свисающей 100-патронной ленте и в условиях высоких температур.

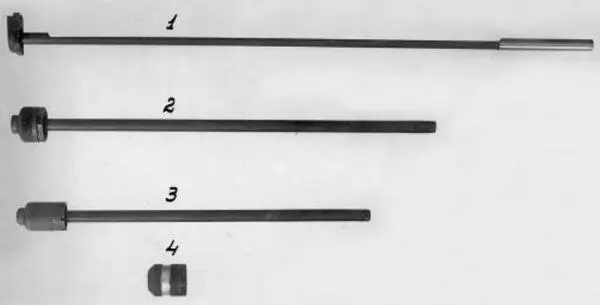

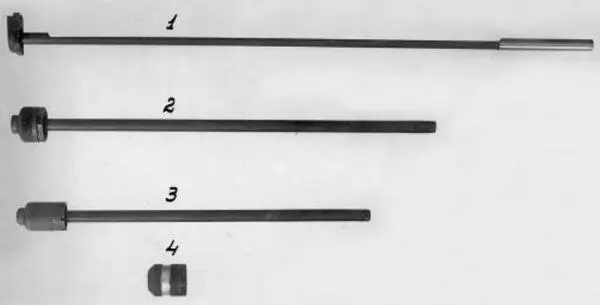

Для обеспечения работы автоматики образцов с полусвободными затворами при стрельбе холостыми патронами Коробов (1), Дегтярёв с Гараниным (2) и Константинов (3) вынуждены были применить стержни для холостой стрельбы, вставляющиеся в ствол с дульной части, оплавление которых уже после 100 выстрелов создало проблему их извлечения. При этом приглушённый звук выстрела явно не имитировал стрельбу боевыми патронами. С этой точки зрения втулка для холостой стрельбы конструкции Калашникова (4) была явно в выигрыше

По кучности стрельбы одиночным огнём все испытывавшиеся автоматы показали практически равноценные результаты и удовлетворили требованиям ТТТ (на Д = 100 м Св и Сб не более 10 см, кстати, эти же нормативы актуальны и сегодня, например для АК74М).

При стрельбе очередями 3-5 выстрелов в очереди из положения лёжа с упора установленным требованиям (Св и Сб не более 20 см) удовлетворили только автоматы Коробова, остальные автоматы (АК, Константинова и Симонова) показали практически равноценные результаты (по площади сердцевины рассеивания пуль Св х Сб худшие в 1,5 раза). Автомат Калашникова А-55 в этих условиях показал самый худший результат (по Св х Сб хуже в 2,0 раза).

Необходимо отметить, что и при стрельбе из других положений (лёжа с руки, стоя) автоматы Коробова по кучности также выделялись в лучшую сторону из-за отсутствия разделения центров группирования первых и последующих выстрелов в очереди (т. н. двоецентрия).

По кучности стрельбы испытываемые пулемёты не только не удовлетворили требованиям ТТТ (Св и Сб не более 15 см), но и уступили модернизированному пулемёту РПД. При этом в лучшую сторону отмечены пулемёты Калашникова и Коробова. Особо отмечено, что прицельная стрельба из пулемёта Дегтярева-Гаранина со сложенными сошками с упора практически невозможна, т. к. пулемёт не устойчив.

Проверка эффективности огня при стрельбе в условиях наступательного и оборонительного боя показала, что и по этой характеристике автомат Коробова в целом выделяется в лучшую сторону (правда непонятно, как был сделан этот вывод, в первичных документах указано, что в условиях оборонительного боя на дальности 150 м частость поражения мишеней из АК – 0,58, из А-55 – 0,61, а из автомата Коробова – 0,59; на 350 м эти величины соответственно 0,37; 0,37 и 0,32. Такое же соотношение и в условиях наступления. Результаты автомата Константинова чуть лучше, чем у Коробова – прим. редакции).

Автоматы Симонова в этих условиях не проверялись из-за поломок.

Эффективность огня всех испытывавшихся пулемётов как при отражении атаки противника огнём длинными очередями с рассеиванием пуль по фронту, так и при стрельбе короткими очередями с переносом огня от цели к цели практически одинакова и равноценна таковой штатного пулемёта РПД.

Читать дальше