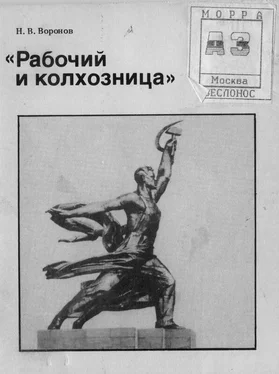

Эскиз В. Андреева был наиболее близок рисунку Иофана, но архитектор подчеркнул еще горизонтали в обвевающих ноги юноши и девушки драпировках. Андреев же отказался от них, и поэтому его статуя, так же, впрочем, как и проект М. Манизера, по верному замечанию Д. Аркина, «рассчитана на самодовлеющее существование, совершенно независимое от архитектуры. Это как бы памятник, который может быть поставлен на некий пьедестал и в таком виде составить законченное скульптурное целое».

Совершенно иначе ту же задачу решил М. Манизер. В его композиции — тесно сплетенные, обнаженные, тщательно вылепленные тела, богатырская грудь рабочего со всеми мышцами и ребрами и улыбающееся лицо женщины. Фигуры будто говорят: смотрите, как все хорошо, какое кругом благополучие. Все прекрасно, все достигнуто, осталось только поднять вверх серп и молот, возликовать и возрадоваться.

Добросовестно вылепленная скульптурная группа тем не менее пластически аморфна, не имеет ведущей линии, яркого доминирующего движения. Несмотря на широкий и как будто бы сильный жест, она олицетворяет союз рабочих и крестьян в духе академической аллегории XIX века. Нельзя не согласиться с Д. Аркиным, который, говоря о проекте Манизера, отмечал, что в нем «в угоду холодной классике форм принесена живая классика нашего времени, требующая простоты, внутренней силы, идейной ясности образа. Движение спрятано под условной гладкостью формы, жест кажется застывшим, поза — натянутой». Привычно утяжелена нижняя часть фигур, что еще более сковывает и так едва намеченное движение и не выявляет возможностей материала. Наиболее же неприемлемой являлась та холодная бездушность, чисто внешняя, «образцово-показательная» парадная демонстрация наших достижений, которая была в этом проекте.

Н. Воркунова отмечает, что свойственное М. Манпзеру образное мышление и манера лепки сообщают группе какую-то застылость, отвлеченность вневременного бытия, программную аллегоричность. Подобные образы могли быть созданы и художниками прошлого столетия. Только серп и молот в руках мужчины и женщины выдают их связь с современностью. Но в руках «аллегорических» персопажей они оказываются всего лишь опознавательными атрибутами, которые легко заменить другими в том случае, если бы группа получила иное назначение. Так, «если бы ей надлежало, например, не увенчивать выставочный павильон, а стоять перед воротами ботанического сада, в руках мужчины и женщины могли бы оказаться букеты роз или пальмовые ветви, и это не оказало бы решительно никакого влияния на содержание скульптуры, на ее художественное решение».

Вообще, Н. Воркунова наиболее резко и часто справедливо критикует проект М. Манизера. Например, она пишет, что «однообразие линейного ритма вносит в статую элемент сухого геометризма и подчеркнутой логичности построения». Но «геометризм», некоторый схематизм, всегда отличавшие его работы, были вполне уместны и оправданны именно в сочетании с подчеркнуто «чертежной», «прямолинейной», геометризованной архитектурой иофа-ыовского павильона. В какой-то степени это способствовало достижению единства стиля всего сооружения. Поэтому-то нам и не представляется ошибкой то, что скульптор перевел ломаную, «уступчатолестничную» линию развития архитектурных масс здания в диагональную линию движения скульптурных форм. Основной недостаток проекта Манизера состоит не в этом, а в статуарности, акцентирующей «пьедесталыюсть» здания и сообщающей группе некоторую независимость от архитектуры, «самодостаточность» скульптурного произведения.

Скульптурная группа И. Д. Шадра отличалась излишней экспрессией. Она рвалась со здания павильона. Фигура с серпом была почти распластана в воздухе. Это было какое-то неестественное, театрализованное движение, искусственная экзальтация. Нарочито подчеркнутые смелые диагонали скульптурной композиции не увязывались с более спокойной архитектурой павильона. В силу такого чрезвычайно сильно выраженного движения, противоречащего архитектурным объемам, спокойно и ритмично, хотя и стремительно нарастающим, фигуры пришлось снабдить подпорками, утяжелявшими нижнюю часть композиции и нарушившими зрительное равновесие, и без того труднодостижимое при очень развитом и дробном общем силуэте группы. Произведение Шадра явилось призывным символом, выполненным в духе агитационного искусства начала 1920-х годов. Образы, созданные Шадром, звали вперед, на борьбу, к будущему. Решение было смелым и чрезвычайно динамичным, однако оно выражало только идею призыва, а это противоречило общему замыслу павильона, где развитие и движение демонстрировались на фоне уже определившихся достижений Страны Советов.

Читать дальше

![Артем Мещеряков - Последний рабочий день [litres самиздат]](/books/436882/artem-mecheryakov-poslednij-rabochij-den-litres-sam-thumb.webp)