Именно в 1930-е годы были созданы произведения, ставшие классикой социалистического реализма, как «В. И. Ленин у прямого провода» И. Грабаря, «Трубачи Первой конной» М. Грекова, «Допрос коммунистов» Б. Иогансона, «Колхозный праздник» С. Герасимова, портреты академика И. Павлова и скульптура И. Шадра (Иванов) М. Нестерова, портрет В. Чкалова работы С. Лебедевой и др., где мы видим не только высокую идейность, но и тщательное, порой даже любовное отношение к частностям, к деталям, иногда буквально к мелочам, которые, однако, не только не снижают, но, наоборот, усиливают доходчивость и воспринимаемость произведений.

Особо следует отметить, что в монументальной скульптуре и монументальном портрете в это время у ряда авторов наблюдается стремление отойти от лапидарности и экспрессивности.

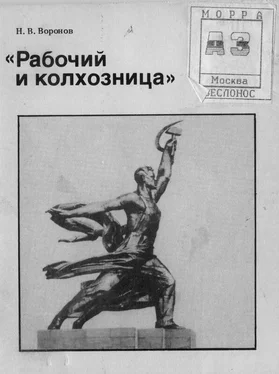

Наиболее важным в этой эволюции творческих принципов является тот факт, что отказ от утяжеленных форм, от формальных приемов монументализации не привел таких скульпторов, как Андреев, Мухина, Шервуд, к утере монументальности вообще. Наоборот, мухинские надгробие Пешкова, «Женщина с книгой», «Рабочий и колхозница» — новаторские работы, монументальные внутренне. Именно это дало ей возможность впоследствии говорить, что монументальность — это не приемы и не техника, а характер художника, метод его мышления, особенности его мироощущения. Монумеитализм — это не обобщенные формы, большие размеры и крупные массы, а прежде всего идея, это вид мышления художника. Монументализм не может быть прозаическим, но он вовсе не обязательно связан с лаконизмом форм, с отказом от внимательной проработки деталей. И кто скажет, что «Рабочий и колхозница» не монументальны? А ведь у них проработаны даже шнурки и ранты на ботинках, которых, в общем-то, никто не видит.

Но дело, конечно, не только в проработке форм. Мухина отказалась от спокойной статуарности, внушительной статичности, свойственной монументальному искусству, от концентрированного выражения в памятниках одной все-подчиняющей идеи и одного доминирующего чувства. Она пыталась внести в монументы естественность, передать в памятниках эмоциональное богатство и разносторонность натуры, то есть наряду с высокой идеей вдохнуть в монументы непосредственность, жизненность и теплоту, привнести даже некоторые черты жанровости, чтобы это были не герои, стоящие над людьми, а личности, вышедшие из народа, его плоть и кровь.

Началом нового этапа в творчество Мухиной была фигура женщины с кувшином из «Фонтана национальностей», вершиной — «Рабочий и колхозница», а показателем перехода к другим тенденциям, идущим со станкового и даже жанрового искусства, но не успевшим до конца выявиться,—памятник П. И. Чайковскому перед зданием Московской консерватории и группа «Требуем мира» К

В. И. Мухина всегда стремилась работать в архитектуре, ясно понимая, что это накладывает некоторые ограничения на деятельность скульпторов, но одновременно дает их работам и определенный выигрыш. Ещё в 1934 году она написала статью «Законы творчества, условия сотрудничества», где говорила о необходимости связи скульптуры с архитектоническими и конструктивными основами сооружения. Скульптура «должна не только быть согласована, но и вытекать из четко разработанной архитектурной идеи. Не иллюстрировать чужую мысль призван скульптор, работающий с архитектором, а найти "ей возможно более яркую и убедительную форму выражения своими специфическими художественными средствами».

Мухина хорошо чувствовала, что работа в архитектуре требует декоративного дара, и этим даром она обладала. Еще в начале 1920-х годов она создала эскизы статуй для «Красного стадиона», барельеф для Политехнического музея (1923) и выполнила чисто архитектурную работу — проект павильона «РТзвестий» для Сельскохозяйственной выставки 1923 года. Она работала в декоративном искусстве, проектируя одежду, стеклянную посуду, выставочные интерьеры и т. д. Ее всегда привлекала декоративная скульптура, специфику которой она понимала очень хорошо, считая, что декоративная пластика должна обладать значительным содержанием, чтобы быть достаточно идейно насыщенной. В черновых заметках о специфике искусства Мухина писала в 1930-х годах, что «гибкость декоративной скульптуры позволяет аллегории выражать ею абстрактные понятия, что довольно редко может быть сделано средствами бытового образа. В этом плане аллегория является одним из сильнейших средств реалистического скульптурного искусства».

Читать дальше

![Артем Мещеряков - Последний рабочий день [litres самиздат]](/books/436882/artem-mecheryakov-poslednij-rabochij-den-litres-sam-thumb.webp)