Если это так, то встает следующий вопрос: почему родители перестают переворачивать наклюнутые яйца? Можно предположить, что они замечают трещину в скорлупе. Это легко проверить, подложив чайке в конце насиживания деревянное яйцо с трещиной или даже с дырочкой. Мы несколько раз проделали такой опыт, и каждый раз чайка проявляла к дырочке очень большой интерес: клевала края дырочки, чего она никогда не делает с наклюнутым яйцом — во всяком случае, в последние дни насиживания. Кроме того, все эти чайки ничтоже сумняшеся продолжали переворачивать "наклюнутые" яйца. Но, возможпо, родители реагируют на писк птенцов, поскольку птенец начинает пищать примерно тогда же, когда и долбит скорлупу. Однако реагируют они далеко не сразу. Мы передко видели, как насиживающая чайка переворачивала яйца, хотя одно было уже паклюнуто. Возможно, эта реакция возникает не сразу. Писк птенца вызывает в родителях постепенную перемену, так что у них через сутки, а может быть, и через несколько стремление к насиживанию мало-помалу сменяется стремлением заботиться о птенцах. Но это изменение всегда завершается, прежде чем первый птенец покинет яйцо, — мы ни разу не наблюдали, чтобы чайка передвигала птенца, когда она садится греть его своим телом. Поэтому вполне вероятно, что первые стимулы, поступающие от птенца, будь то движение или писк, заставляют родителей обходиться с наклюнутым яйцом как с птенцом.

Конечно, это только предположение. Для точных выводов необходимо собрать гораздо больше сведений о положении яиц. Реакции родителей в конце насиживания также изучены недостаточно. Нет и никаких экспериментальных данных о реакции на силу тяжести у птенцов. Проблема эта, несомненно, заслуживает дальнейшего изучения.

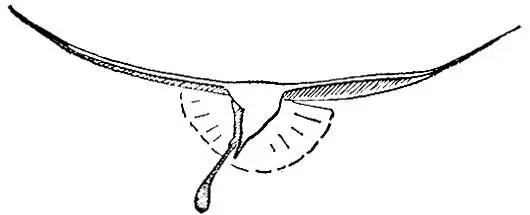

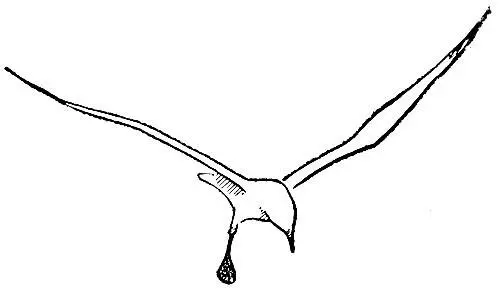

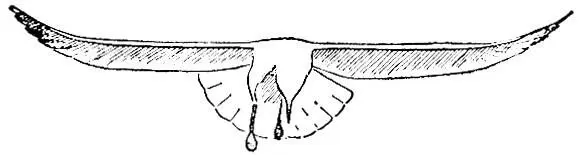

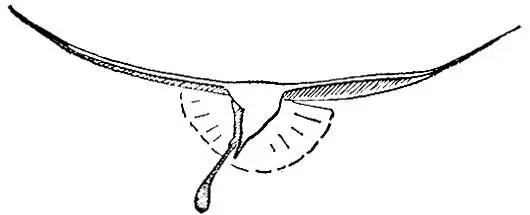

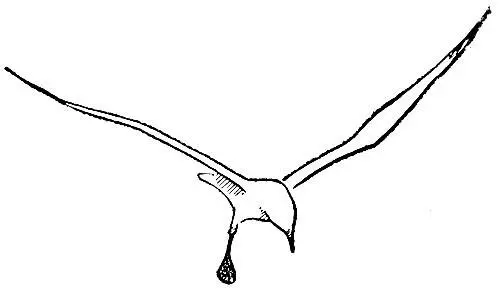

К концу насиживания тенденция защищать гнездо от хищников у чаек усиливается, а перед тем, как появиться птенцам, достигает высшего предела и не снижается в течение нескольких недель, пока птенцы не подрастут. В этот период птицы демонстрируют совершенно великолепную "атаку". Когда к гнезду приближается собака или человек, чайки пикируют на нарушителя спокойствия. Обычно они его не задевают, однако этот маневр производит впечатление подготовки к реальному нападению, потому что, прежде чем пронестись мимо врага, птицы опускают ноги, а уж если они его бьют, то, как правило, лапами. Когда мы просматривали кадры замедленной киносъемки такой атаки, то, к своему изумлению, обнаружили, что почти всякий раз птица вытягивала только одну лапу (рис. 21-23) и лишь в некоторых случаях обе. Кстати, это кое-что говорит и о нашей внимательности. Сколько раз со мной бывало так: изучаешь животное годами, наблюдаешь за ним во все глаза — и все-таки упускаешь какие-то совершенно очевидные вещи. Иногда что-то такое, чего ты прежде не видел, покажет тебе кинопленка, а иногда — другой наблюдатель, причем нередко совершенно неискушенный, что бывает особенно поучительно. Вот почему никогда не следует безапелляционно утверждать, будто того-то или того-то не бывает, только потому, что сам ты этого не видел. Но стоит обратить на это внимание — и ты вновь и вновь с этим сталкиваешься, не понимая, как же ты прежде этого не замечал. Нечто подобное случается, когда читаешь книгу на каком-нибудь иностранном языке. Встретишь неизвестное слово или выражение, посмотришь ого в словаре, и в ближайшую неделю то и дело на него натыкаешься. За этим стоит тенденция видеть целое, а не часть. Обобщенное восприятие заставляет тебя упускать детали, которые кажутся очевидными после того, как ты осмыслишь их благодаря сознательному усилию. Аналитическое видение требует усилий, а первичный тип восприятия всегда бывает обобщенным.

Рис. 21. Атака на человека, приблизившегося к гнезду,

Рис. 22. Еще одна атака

Рис. 23. Атака, в которой используются обе ноги

Атака, хотя она, бесспорно, является наиболее эффектной из всех защитных реакций, отнюдь их не исчерпывает. Существует несколько предварительных реакций, которые обладают очень интересными чертами. Когда чайка видит приближающегося врага — в современном мире им чаще всего бывает человек, — она испускает крик тревоги "хахаха!" Этот крик может подаваться с самой разной степенью интенсивности, которая, в частности, зависит от расстояния до врага. Низшая степень интенсивности — еле слышное "хихи" или "хихихи". На каждом слоге клюв широко раскрывается. С увеличением интенсивности крик становится ниже и громче, а число слогов возрастает до четырех или пяти. При высокой интенсивности крики повторяются сериями, которые быстро следуют одна за другой. Когда же волнение достигает максимума, испускается другой крик — резкое и пронзительное "кийю!".

Читать дальше

![Тоне Селишкар - Экипаж «Синей чайки» [Повесть]](/books/27483/tone-selishkar-ekipazh-sinej-chajki-povest-thumb.webp)