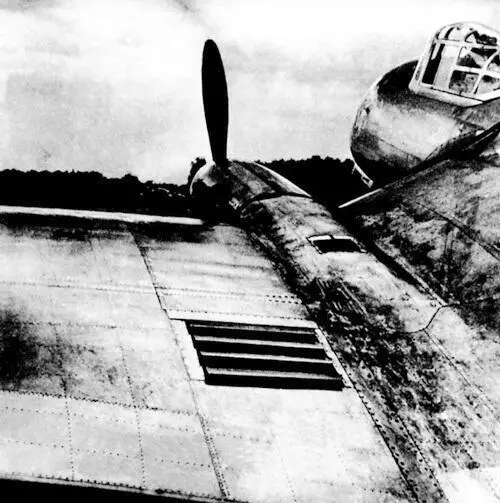

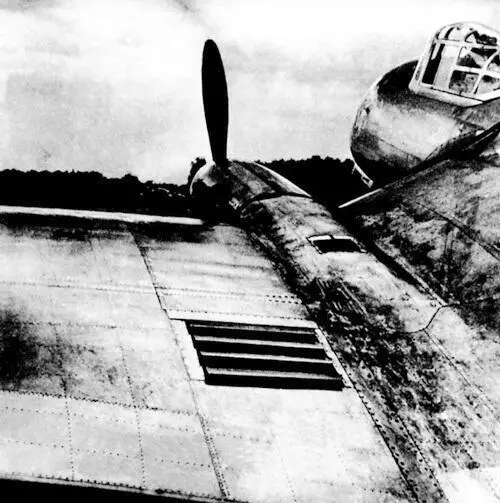

Через небольшое окно с жалюзи на мотогондоле сбрасывался воздух, охлаждавший масло.

Хвостовое оперение по моде тех лет сделали двухкилевым. Рули направления оборудовались весовыми компенсаторами.

Двигатель М-106 к требуемому сроку довести не удалось. Помешали серьезные эксплуатационные дефекты: тряска на переходных режимах работы (при частоте вращения вала 1800–2000 об/мин), детонация топлива, освинцовывание свечей, дымление, выброс масла через суфлер и уплотнения и т. д. Как и на других типах самолетов, к примеру, на И-301 (ЛаГГ-3) и И-26 (Як-1), конструкторам пришлось удовольствоваться менее выгодным мотором М-105 с взлетной мощностью 1100 л.с. и высотностью 4000 м. Но если В. П. Горбунов, один из создателей «лагга», в то время начальник одного из отделов НКАП, и тем более А. С. Яковлев, заместитель наркома, были отлично осведомлены о положении дел в отечественном моторостроении, то работавший в «заштатном» ОКБ ГВФ Ермолаев не имел всей необходимой информации. Он неоднократно «отказывался брать» М-105 и обращался с письмами к руководству с просьбой обеспечить поставку «сто шестого». Всем, и в первую очередь главному конструктору, было ясно, что с моторами М-105 его самолет не сможет обеспечить выполнения требований постановления № 227 от 29 июля 1939 г. Но довести «сто шестой» не удалось ни в 1940-м, ни в 1941 г.

Однако работы продолжались, ведь Комитет Обороны требовал закончить постройку и сдать на госиспытания первый экземпляр машины не позднее 10 апреля, а второй — не позднее 1 мая 1940 г. Важной вехой в истории самолета стала передача завода № 240 из ГВФ в НКАП, произошедшая 26 марта 1940 г. Комиссия под председательством П. П. Смирнова, принимавшая завод, потребовала от директора Озимкова «форсировать работы… учитывая важность ДБ-240 для обороны страны» . Как обычно, к сроку чуть-чуть не успели, и все же к первомайскому празднику Ермолаев смог доложить о готовности первого экземпляра к полету. В соответствии с приказом заместителя наркома авиапромышленности А. С. Яковлева от 3 мая на заводе № 240 приступила к работе межведомственная комиссия, давшая «добро» на первый вылет. Он состоялся 14 мая 1940 г. на Центральном аэродроме Москвы, машину в воздух поднял экипаж Н. П. Шебанова. В результате ошибки, допущенной при определении центровки, самолет летел, «задрав нос», с очень большим углом атаки, но опытному пилоту удалось благополучно завершить полет.

В ходе заводских испытаний самолет совершил еще около 30 вылетов и продемонстрировал неплохие летные данные. Правда, неравнодушный к судьбе своего детища, Ермолаев порой приводил в переписке слегка… рекламные сведения (впрочем, и другие конструкторы поступали точно так же [1] К примеру, значение максимальной скорости 540 км/ч для пикирующего бомбардировщика Пе-2, указанное во всех отечественных и зарубежных справочниках, было получено на испытаниях пустого самолета (без бомбовой нагрузки) и наружных бомбодержателей, но зато с применением кое-каких ухищрений (заклейка щелей и отверстий перкалевой лентой и т. п.). Полеты производились зимой, в феврале 1941 г., когда жалюзи радиаторов устанавливались в «прикрытое» положение, соответствовавшее меньшему сопротивлению. Реально самолет Пе-2 массового производства в «боевой конфигурации» имел максимальную скорость от 490 до 530 км/ч в зависимости от времени постройки.

). Например, указанная в письме в оборонный отдел ЦК ВКП(б) максимальная скорость полета 473 км/ч была получена при взлетной массе самолета 8800 кг, в то время как нормальной полетной массой считалась 11 300 кг. [2] Правда, по эскизному проекту ДБ-240 2М-106 скорость 492–502 км/ч также соответствовала уменьшенной полетной массе 8000 кг.

Если учесть, что масса пустой машины составляла 7076 кг, то приведенное в качестве «зачетного» значение скорости соответствовало практически ничем не нагруженному самолету накануне посадки.

Аналогичные хитрости были допущены в отношении скорости у земли, потолка, длины разбега и пробега.

В результате у военного и политического руководства страны сформировалось преувеличенно оптимистическое представление о возможностях машины. Не дожидаясь начала государственных испытаний, только на основе докладов Ермолаева и поддерживавшего его начальника ГУ ГВФ B. C. Молокова было принято решение о развертывании серийного производства ДБ-240 на воронежском авиазаводе № 18. Постановление Комитета Обороны № 236 от 29 мая 1940 г. предписывало заводу выпустить в 1940 г. 70 бомбардировщиков установочной партии, а в 1941 г. построить уже 800 самолетов ДБ-240!

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу