— АМ-37 имел воздухо-водяной радиатор для охлаждения воздуха, подаваемого в карбюраторы после нагнетателя, а на моторе АМ-35А вместо него устанавливалась так называемая проставка, т. е. отрезок воздухопровода;

— АМ-37 получил дополнительный насос для нагнетания воды в воздухо-воздушный радиатор;

— диаметр крыльчатки нагнетателя мотора АМ-37 равнялся 285 мм вместо 275 мм у мотора АМ-35А.

Другими словами, мотор АМ-35А мог быть сравнительно легко переделан в АМ-37, что обеспечивало повышение взлетной мощности до 1400 л.с., а эксплуатационной — до 1250 л.с. на высоте 6000 м.

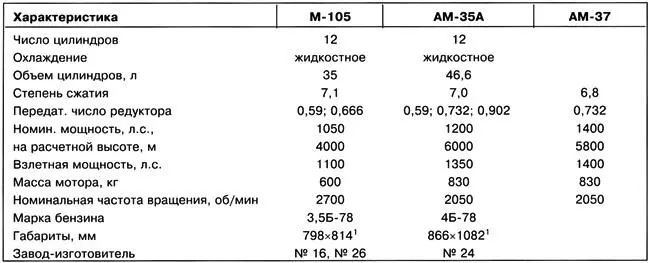

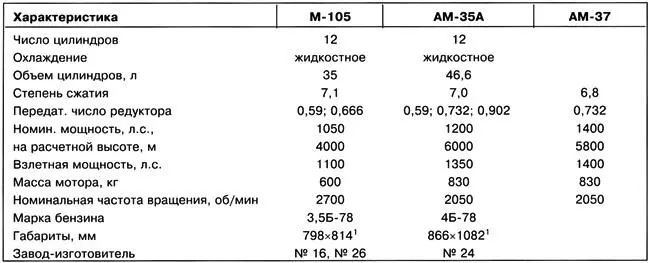

Основные технические данные бензиновых двигателей

Примечание.1 — первое число — ширина, второе — высота.

За исключением моторной установки и оборонительного вооружения, Ер-2 2АМ-37 по конструкции не отличался от серийных машин завода № 18.

Хронологически вариант ермолаевского бомбардировщика с моторами АМ-37 появился раньше, чем машина с АМ-35, и являлся естественной реакцией ОКБ-240 на не вполне удовлетворительные результаты испытаний машины с М-105. Первый полет ДБ-240 2АМ-37 (опытный экземпляр № 2) состоялся 25 октября 1940 г., но он выявил столь сильный перегрев моторов, что нормальная эксплуатация машины исключалась. Дело в том, что в условиях явного цейтнота конструкторы решили оставить почти без изменений систему охлаждения ВМГ, а ведь мощность и теплоотдача АМ-37 были на 30–40 % большими, чем у М-105. В нескольких полетах, скорее похожих на подскоки, Шебанову удалось лишь проверить устойчивость и управляемость машины. Быстро нараставшая температура воды и масла уже через 7–10 минут после взлета заставляла идти на вынужденную посадку. Словом, попытка решить проблему силовой установки «малой кровью» провалилась, и потребовалась замена водяных и маслорадиаторов на агрегаты с большей производительностью. Это сильно усложняло задачу ОКБ Ермолаева, ведь в соответствии с приказом НКАП № 577 от 23 октября 1940 г. на подготовку ДБ-240 2АМ-37 к госиспытаниям выделялось три месяца.

В начале января 1941 г. самолет был вновь выведен на аэродром. В ходе наземных испытаний и рулежек снова выявился перегрев масла, а также ненадежная работа карбюраторов. Кроме того, проверка ВМГ производилась с нештатными винтами ВИШ-22Е диаметром 3 м, которые были подобраны для моторов М-105. Расчеты показывали, что нормальные полеты были возможны только с винтами ВИШ-22Т диаметром 3,4 м, однако они на заводе № 240 отсутствовали. Ермолаев принял решение отправить моторы на микулинский завод № 24 для доводки и регулировки.

В течение января самолету ДБ-240 2АМ-37 так и не удалось подняться в воздух. Его основной соперник ДБ-4 2АМ-37, проходивший испытания на заводе № 39, также провел январь на земле, сначала из-за болезни летчика, а позднее по причине недоведенности АМ-37. Кроме того, результаты продувок в ЦАГИ заставили коллектив Ильюшина переделать хвостовое оперение и увеличить стреловидность консолей. К тому же по решению правительства около 70 % сотрудников ОКБ были перенацелены на оказание помощи серийным заводам, начавшим производство Ил-2. Работы по ДБ-4 существенно затормозились, и ДБ-240 2АМ-37 получил реальный шанс опередить соперника. Но и у Ермолаева к этому времени забот полон рот: правительство потребовало в кратчайшее время обеспечить достройку серийных бомбардировщиков Ер-2 на воронежском заводе. Поэтому машину временно передали для доводки в ЛИИ НКАП.

Только в конце марта два экземпляра ДБ-4 и один ДБ-240 2АМ-37 (иногда в заводской переписке его называли Ер-2 2АМ-37 или Ер-4) были подготовлены к проведению испытательных полетов. Но тут развернулась эпопея с переделками моторов Микулина на механическое управление лопатками Поликовского, что вновь отодвинуло сроки их готовности. Наконец, 14 мая 1941 г. ДБ-4 дважды поднялся в воздух и даже набрал высоту 4000 м. Однако радости конструктору это не принесло: выявилась настоятельная необходимость еще одной переделки хвостового оперения. На этот раз решено было отказаться от двухкилевой схемы и установить на самолет только один киль, как на ДБ-3. Доработка машины потребовала значительного времени.

26 мая 1941 г. снова поднялся в воздух Ер-2 2АМ-37. Машину пилотировал летчик А. Д. Алексеев. При наборе высоты опять, в который уже раз, выявился перегрев масла. Правда, на горизонтальных «площадках» ВМГ стала работать почти без замечаний. В очередном полете 8 июня удалось получить на высоте 7000 м максимальную скорость 519 км/ч — наивысшую скорость горизонтального полета, когда-либо достигнутую на самолетах «ермолаевского» семейства. Спустя два дня произошло ЧП с самолетом ДБ-4: в полете разрушился подшипник нагнетателя из-за раскрутки винта ВИШ-24АБ. Ильюшинцам предстояли все новые и новые доработки. Ермолаевцам тоже забот хватало: 15 июня ЛИИ вернул машину на завод № 240 для доводки ВМГ, уменьшения аэродинамической компенсации элеронов и устранения течи бензина из баков. Впрочем, заключение специалистов ЛИИ (его подписали заместитель начальника ЛИИ полковник А. Б. Юмашев и ведущий инженер самолета А. М. Соловьев) по этому варианту самолета можно считать в целом благоприятным:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу