В Акте Госиспытаний, в частности, говорилось:

«1. ЛТХ самолета СП-2 соответствуют Постановлению Совета Министров СССР…

3.Возможности боевого применения ограничиваются большой сложностью выполнения летчиком одноместного самолета слежения за индикатором PC «Коршун» (поиск, сближение и прицеливание). Летчику сложно точно определять дальность до самолета-цели. Невозможно быстро погасить скорость при сближении из-за малой эффективности воздушных тормозов. Наконец, «Коршун» имеет низкую надежность.

4.Руление и взлет с двумя подвесными баками по 600 л очень сложны, так как самолет становится очень инертным».

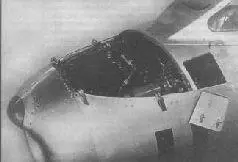

Приборная доска опытного самолета СГ-5 и его носовая часть

СГ-5 test plane instrument panel and aircraft nose

СП-2 получил отрицательное заключение комиссии ГК НИИ ВВС, к тому же одноантенная станция «Коршун» не была реко-мендована военными для серийного производства. В итоге работы по перехватчику и РЛС прекратили. В дальнейшем СП-2 использовался в качестве летающей лаборатории. Так, на нем в 1952 г. отрабатывали необратимый бустер БУ-1У.

24 мая 1952 г. вышло Постановление Совета Министров СССР № 2460-933сс о разработке перехватчика МиГ-17 с РЛС РП-1 «Изумруд». Эта станция была создана в НИИ-17 под руководством главного конструктора В. В. Тихомирова и в марте 1952 г. успешно прошла ГИ на опытном самолете СП-5, созданном на базе МиГ-15бис. Она обеспечивала автоматическое сопровождение цели, сопрягалась с оптическим прицелом АСП-ЗНМ и была признана военными наиболее подходящей для применения на одноместных истребителях. Станция позволяла обнаруживать воздушные цели в пределах ±60° по азимуту и +26°, -16° по вертикали. Дальность обнаружения бомбардировщиков типа Ил-28 и Ту-4 составляла днем 5,6 км и 7,7 км, а ночью – 8,4 км и 11 км соответственно. При сближении с целью на 2 км автоматически включалась прицельная антенна, позволявшая производить точную наводку.

Перехватчик, оснащенный радиолокатором «Изумруд», получил в ОКБ-155 внутризаводской шифр «изделие СП-7». Установка новой РЛС и трех пушек НР-23 потребовала внесения в конструкцию самолета соответствующих изменений. Так, в носовой части разместили две антенны локатора: одну – под обтекателем в центре воздухозаборника, вторую – в его верхней «губе». По сравнению с серийным МиГ-17 взлетная масса перехватчика увеличилась на 225 кг. Постройка опытного СП-7 завершилась в середине июля 1952 г., и 8 августа Седов впервые поднял его в воздух. Заводские испытания показали, что скороподъемность, потолок и максимальная скорость перехватчика ниже, чем у серийных истребителей, а установленные в носовой части антенны ухудшили обзор. В мае 1953 г. завершились Госиспытания, по итогам которых был сделан вывод, что характеристики самолета приемлемы для принятия его на вооружение. Перехватчик решили строить на заводах в Горьком и Тбилиси. Вскоре он получил обозначение МиГ-17П. Самолет стал первым в СССР легким перехватчиком с РЛС, принятым на вооружение.

В январе 1954 г. на ГИ была передана опытная машина с двигателем ВК-1Ф, получившая шифр СП-7Ф. Испытания закончились в апреле с положительной оценкой. В частности выяснилось, что по сравнению с МиГ-17П максимальная скорость и скороподъемность самолета значительно улучшились, но в связи с возросшей массой уменьшились крейсерская скорость и дальность полета. Модернизированный перехватчик был внедрен в серийное производство под обозначением МиГ-17ПФ. На нем разместили систему «Сирена-2» и навигационный штурманский индикатор НИ-50Б. Вооружение состояло из одной пушки Н-37Д и двух НР-23, либо из трех или двух НР-23. В середине 50-х гг. небольшое количество серийных перехватчиков оснастили радиокомандной системой наведения «Горизонт-1». Такие самолеты получили обозначение МиГ-17ПФГ.

Параллельно с разработкой перехватчика, оснащенного пушками, велись работы по самолету с системой ракетного оружия К-5. Большую часть этих работ выполнил возглавляемый заместителем главного конструктора П. Е. Сыровым филиал ОКБ-155 при горь-ковском заводе №21. 18 июля 1952 г. приказом МАП был утвержден план работ, в соответствии с которым филиалу поручалось переоборудовать три МиГ-17 в вариант ракетного перехватчика СП-6 с РЛС «Изумруд».

К концу лета в Горьком завершили создание трех СП-6. Еще две машины выпустил опытный завод № 155 в Москве. На всех пяти перехватчиках оставили одну пушку НР-23 по правому борту. Руководители МАП, однако, не рассчитали сроки: самолеты к испытаниям подготовили, а ракет для них не оказалось. Лишь в конце 1953 г. было организовано ОКБ-2, которому поручалась разработка УР для системы К-5. Ее испытания, проведенные на перехватчике Як-25М, завершились в 1955 г., после чего система была рекомендована в серийное производство под обозначением С-1-У. Ракета при этом получила наименование РС-1-У (реактивный снаряд первого типа, управляемый).

Читать дальше