Естественно, гибель легендарного красного командира не могла остаться без последствий. Комиссия, расследовавшая катастрофу, признала, что случившееся произошло исключительно по вине пилота, который «оставил стабилизатор в посадочном положении». Тем не менее в адрес правления УВП были выдвинуты обвинения в халатности и бесхозяйственности, встал вопрос о прекращении постройки и эксплуатации К-4 якобы ввиду его небезопасности. Перелет экипажа Снегирева эти вопросы снял.

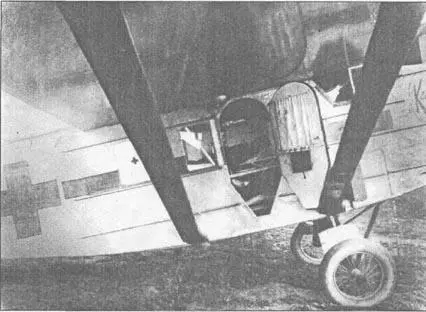

Санитарный К-4 с мотором М-6 на Берлинской авиавыставке в 1928 г.

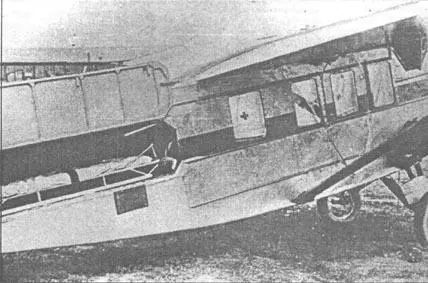

Носилки с больными в салоне санитарного К-4

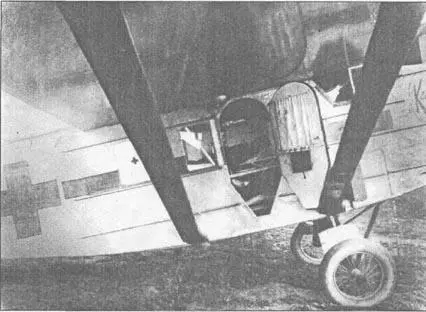

Носилки системы доктора Лингарта в проеме люка для погрузки больных

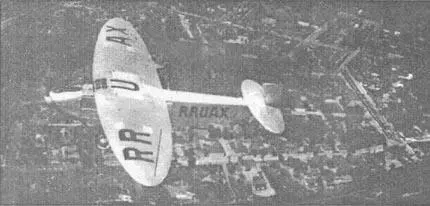

К-4 общества воздушных сообщений «Укрвоздухпуть» над Харьковом

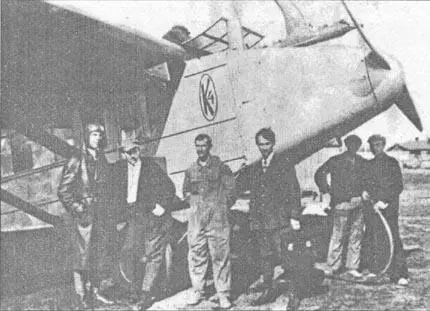

К.А. Калинин (второй слева) с группой сотрудников у К-4. Фонарь пилотской кабины открыт

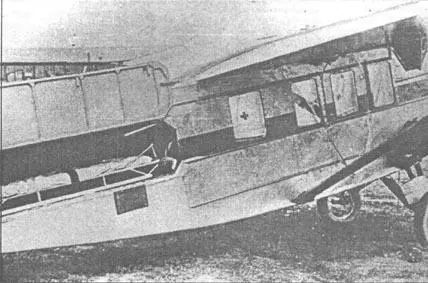

Аварийная посадка К-4 (бортовое обозначение СССР-218)

Однако для Калинина проблемы повышения надежности его машины актуальности не потеряли. Из отчетов линейных летчиков он знал, что у К-4 имеются недостатки. Некоторые из них, например, спадание с направляющих тросика руля направления или ненадежность костыля, носили чисто производственный характер. Много нареканий вызывали импортные двигатели BMW. Но были и конструктивные просчеты. Летчики критиковали отсутствие двойного управления, указывали на низкую надежность бензосистемы, затрудненный доступ к мотору, плохой обзор из кабины, недостаточный уровень комфорта в пассажирском салоне. Если при сравнении К-4 с «Кометой III» фирмы «Дорнье» практически все отдавали предпочтение калининской машине, то при поступлении в эксплуатацию «Меркура» симпатии экипажей и пассажиров переместились на сторону немецкого самолета. Так, летчик В.В. Карпов в одном из отчетов писал, что К-4 уступает «Меркуру» «и в скорости, и грузоподъемности, и старте, и если по некоторым случайным полетам прошлого года и проводилась между ними параллель (например, одновременный полет Москва-Харьков), то это явления рекламного порядка». Особое внимание пилот уделил некомфортабельности салона К-4. «Мне известен случай (думаю их был не один)*, когда при одновременном рейсе двух самолетов среди пассажиров получился конфликт, так как никто не хотел лететь в К-4, а стремились попасть на Дорнье-Меркур».

Читать подобное главному конструктору, когда его детище получило золотую медаль на Берлинской выставке, было мало приятно. Но Калинин понимал, что эти оценки вполне объективны. Он и его коллектив пытались доработать машину, насколько это позволяли тогдашние реалии. Например, улучшить обзор из пилотской кабины было весьма затруднительно хотя бы потому, что конструкция фонаря подгонялась под стекла от аэропланов «Вуазен», запас которых остался еще с дореволюционных времен. И таких нюансов было немало.

К-4 продолжал выпускаться в высоком темпе. Потребность в самолете такого класса в СССР оставалась большой, а средств на закупку импортной техники не было. По новейшим архивным данным, всего этих машин построили 39 экземпляров всех модификаций. По довоенным меркам для гражданского самолета это очень большая серия, ведь, например, знаменитых АНТ-9 построили всего около 70 экземпляров.

Пассажирские К-4 интенсивно эксплуатировались на самых различных авиатрассах. В 1928 г. они, наряду с иностранными машинами, применялись на международной линии Харьков-Баку-Пехлеви-Тегеран. Весной 1930 г. пилот «Добролета» Б.Н. Кудрин провел эксплуатационные испытания К-4 на линии Архангельск-Сыктывкар, доказав тем самым возможность регулярных полетов в условиях Европейского Севера. В августе того же года летчик Бабушкин с пассажирами на борту выполнил рейс Москва-Ташкент, открыв одну из самых дальних воздушных магистралей в СССР протяженностью 3000 км.

Читать дальше