Ваш Александр Булах

Сергей Журко

при участии Александра Булаха и Сергея Цветкова

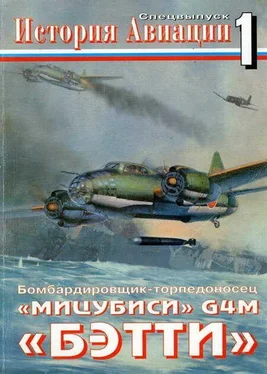

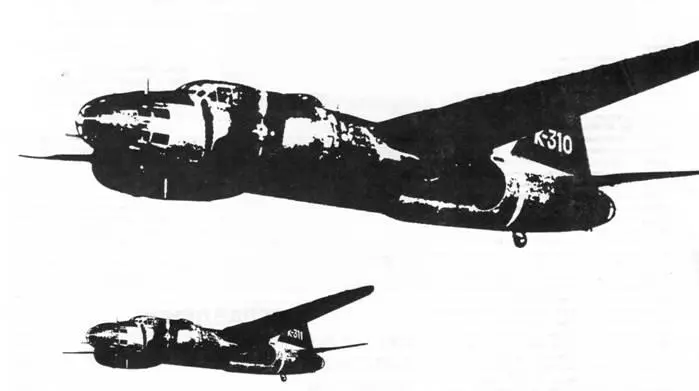

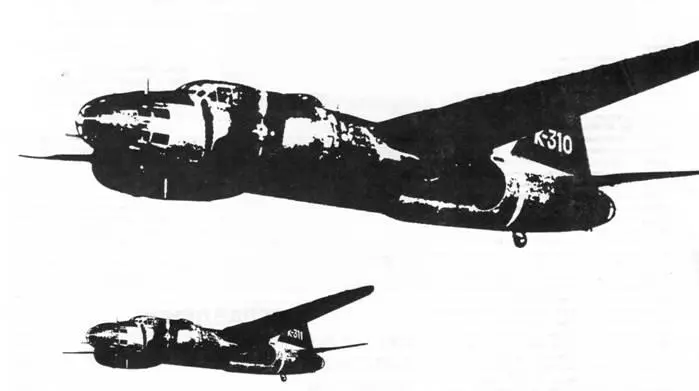

Вспыхнувшая 7 декабря 1941 г. война на Тихом океане преподнесла союзникам немало неприятных сюрпризов, среди которых были великолепный палубный истребитель А6М, впоследствие названный «Зеро», мощные кислородные торпеды «тип 93», получившие наименование «длинное копье» и прочие образцы японской конструкторской мысли. Не последнее место в этом списке занимали двухмоторные бомбардировщики-торпедоносцы G4M, отличавшиеся от своих американских и европейских одноклассников громадной дальностью.

Для большинства авиационных специалистов союзников, ознакомившихся с этими машинами уже в ходе войны и сразу после нее, так и остались неизвестными причины создания самолета с подобными характеристиками, практически не имевшего аналогов в авиации остальных держав. Причем это непонимание сохраняется и в настоящее время, о чем можно судишь после знакомства с англоязычной исторической литературой.

Неискушенный любитель истории авиации, открыв почти любой справочник по самолетам Второй Мировой войны, после недолгого знакомства с авиатехникой той эпохи рано или поздно наткнувшись на характеристики японского двухмоторного бомбардировщика- торпедоносца G4M задавался одним и тем же вопросом. В каждом конкретном случае он звучал по разному, но общий смысл был примерно следующий: «Всего одна тонна бомб и дальность 6000км!! Во имя чего это нужно?!..»

ВОЙНА – ЭТО ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОЛИТИКИ

Правомочность этого тезиса, в сущности, знали задолго до германского генерала Клаузевица, впервые сформулировавшего его. Но именно он создал учение о войне и армии, в котором разработал подходы к созданию вооруженных сил. Последние, по его мнению, предназначались для обеспечения соответствующих политических устремлений и должны были соответствовать принятой государством военной доктрине. Именно она и определяла (с учетом характера потенциальных ТВД и действий наиболее вероятных противников) задачи каждому виду вооруженных сил. Лишь после их формулировки разработчики получали заказы на создание образцов боевой техники. Поэтому для того, чтобы понять зачем конструкторы фирмы «Мицубиси» придали двухмоторному бомбардировщику с полезной нагрузкой самолета поля боя (в лучшем случае – фронтовой машины) стратегическую дальность, необходимо заглянуть хотя бы на полсотни лет назад.

С момента начала в Японии «эпохи Мэйдзи» это островное дальневосточное государство сразу начало рассматриваться Великобританией и США в качестве эффективного заслона «на пути русской экспансии на Дальнем Востоке». Однако победы в японо-китайской и русско-японской войнах лишь вскружили самураям головы. Уже в годы Первой Мировой, Япония вознамерилась овладеть всем Китаем, захлопнув туда двери перед США.

Реванш 1921-1922 гг. достигнутый «англосаксами» на дипломатических переговорах был внушительным. Во-первых, пришлось вернуть Китаю район Циндао, «арендованный» в свое время Германией и захваченный японцами после кровопролитных боев Первой Мировой. Во-вторых, Страна Восходящего Солнца обязалась уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность бывшей Поднебесной Империи (которую к этому времени уже раздирали внутренние противоречия), а также провозглашенные Вашингтоном, а затем поддержанные Лондоном и Парижем, принципы «открытых дверей» и «равных возможностей» в этой стране. В третьих, США вместе с Англией позаботились и о серьезном ограничении японских морских вооружений, установив тоннаж линейных кораблей в пропорции 5:5:3. Соответствующие ограничения касались тяжелых и легких крейсеров, а также эсминцев. Наконец, в дополнение к этому, целый ряд других трехсторонних соглашений запрещал США, Англии и Японии укреплять свои островные владения на Тихом океане.

Если последний пункт самурайская гордость еще могла снести, то первые три выглядели откровенными пощечинами. В Главном штабе Императорского флота больше негодовали по поводу третьего пункта. Действительно, навязанное соотношение по основным классам боевых кораблей, и особенно по линкорам и крейсерам, почти не оставляло Японии шансов на успех в случае возникновения большой войны в бассейне Тихого океана, где ее противниками могли выступить США, Великобритания, Франция и Голландия. Необходимо помнить, что описываемые события происходили в середине 20-х гг. и говорить о каком-то союзе с Германией или Италией (последняя, кстати, тоже была участницей Лондонских и Вашингтонских договоров) даже не приходилось.

Читать дальше