Согласно оценке главного штаба флота характеристики нового самолета превосходили ожидаемые, поскольку, видимо, «в глубине души» адмиралам с самого начала было ясно, что обеспечить боевой радиус действия в 2000 миль с одновременным увеличением скорости полета едва ли удастся. Впрочем, как ни хорошо смотрелась машина в глазах японских флотоводцев, но перед принятием на вооружение требовалось провести войсковые испытания.

Казалось, что путь к производству нового бомбардировщика открыт, но в конце года экспериментальная авиагруппа «Йокосука» выпустила рекомендации на разработку тяжелого двухмоторного эскортного истребителя для сопровождения бомбардировщиков G3M во время налетов на глубинные районы Китая. Идея создать двухмоторный самолет с многочисленными огневыми точками была не нова и восходила еще к Первой Мировой войне. После ее окончания она получила широкое распространение в разных странах, но несмотря на свою внешнюю привлекательность нигде дальше создания опытных образцов не продвинулась.

Одной из причин этого являлось то, что в Европе был еще мир, позволявший военным не торопясь вырабатывать взгляды на роль и место в будущей войне различных образцов авиатехники. Япония же в это время воевала в Китае, где только недавно принятые на вооружение G3M горели как свечки в схватках с китайскими истребителями. И нет ничего удивительного, что после выхода документа, моментально образовалась небольшая, но крикливая группа офицеров флота, которая, находясь под впечатлением возможностей, продемонстрированных новым бомбардировщиком, вынудила(Н) командование авиации флота начать в спешном порядке адаптацию самолета к роли тяжелого истребителя сопровождения.

Любопытно, что сами разработчики весьма отрицательно отнеслись к этой идее, но использование такого весомого аргумента, как все возрастающие потери G3M в небе Китая, позволили преодолеть неприязненное отношение фирмы «Мицубиси» к этому проекту. В результате серийное производство бомбардировщика отложили с целью скорейшего создания эскортного истребителя, заранее получившего получившего обозначение G6M1.

Решение задачи по переделке базовой конструкции G4M взяла на себя группа инженеров флота. Основная задача свелась к перераспределению массы полезной нагрузки, которую теперь требовалось превратить в дополнительные огневые точки. Сразу же был переделан отсек вооружения, под которым появилась подфюзеляжная гондола с двумя 20-мм автоматическими пушками «Тип 99-1». Одна вела огонь по курсу, другая – назад. Пулеметы в боковых блистерах были заменены на все те же 20-мм пушки, а экипаж увеличился до 10 человек.

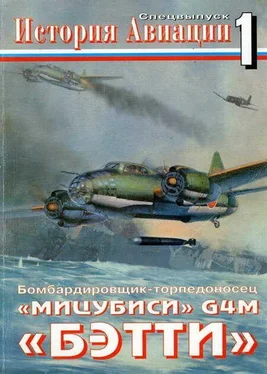

Один из трех десятков построенных эскортных истребителей G6M1 на фоне японской святыни – горы Фудзиямы. Перегруженные оружием и боеприпасами эти самолеты не смогли эффективно выполнять поставленную задачу по сопровождению бомбардировщиков.

Неудача с испытангиями эскортных истребителей G6M1 заставила конструкторов модифицировать эти самолеты в транспортные G6M1-L2. В этой роли они прослужили в японском Императорскому флоте до конца войны.

Поскольку теперь самолету приходилось не уходить от истребителей, а драться с ними, то все бензобаки сделали протестированными, покрыв снаружи тремя слоями резины, что сократило их объем с 4900 л. до 3640 л. и увеличило вес. Одновременно конструкторы решили уменьшить их поражаемую площадь, изъяв топливные емкости из внешних частей плоскостей. Вместо них на месте бомбоотсека смонтировали бак, в котором находилось около половины всего имевшегося на борту горючего. Что бы эта «цистерна» «не рванула» от случайной пули или образовавшейся течи, ее также запротектировали в три слоя. Возросшая взлетная масса и появившийся снизу дополнительный обтекатель заметно снизили скорость «крейсера». В ходе испытаний выяснилось, что G6M1 по максимальной скорости заметно уступают полностью загруженным G4M1, a G3M после сброса бомб, также легко уходят вперед.

В результате выпуск истребителей сопровождения ограничился 30 экземплярами, первые из которых были собраны в августе 1940 г. Все они под обозначением G6M1-K поначалу использовались для тренировки экипажей (особенно стрелков), а в дальнейшем, после снятия нижней гондолы, в качестве десантных под обозначением G6M1-L2. Позже их преквалифицировали в транспортные и передали в различные авиачасти. Видимо больше всего машин этого типа имелось в 3-й (смешанной) авиагруппе базовой авиации Императорского флота.

Читать дальше