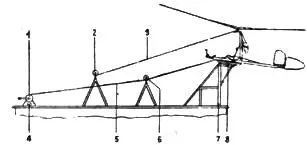

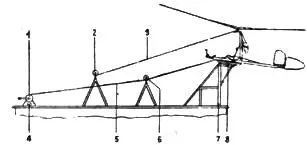

Рис. 3

1 — лебедка; 2 — катушка для запуска; 3 — трос для запуска; 4 — СПУ; 5 — буксирный трос; 6 — ролик; 7 — стартовая площадка; 8 — трос к салазкам

На пусковой барабан головки ротора наматывается пусковой трос (20 витков). Другой конец этого троса закреплен на пусковой катушке. Кроме того, автожир привязан к буксирному тросу, закрепленному на буксирной лебедке. Регулируя путевую скорость и направление хода корабля, доводят скорость воздушного потока до 25–30 км/ч, а его направление совмещают с направлением стартовой площадки. После этого начинают раскручивать ротор плавным вращением пусковой катушки таким образом, чтобы ротор вращался, имея 70 об/мин. Путевую скорость корабля постепенно доводят до 40 км/ч. Лопасти продолжаются раскручиваться, и число оборотов их может быть доведено до 140–150 об/мин. Когда эта скорость вращения установится, освобождают трос салазок и автожир начинает медленно подниматься на буксирном тросе.

Показатель скорости в полете не должен показывать менее 35 км/ч. В полете необходимо строго следить за тем, чтобы буксирный трос был натянут. Полет производится точно против направления воздушного потока. За этим следят стартеры со стартовой площадки, наблюдая за вымпелом, а также летчик, наблюдая за флюгер-вымпелом на автожире.

Посадка производится подтягиванием летательною аппарата к стартовой площадке, причем необходимо сохранять постоянный угол наклона буксирного троса.

При подходе к стартовой площадке автожир принимают руками и устанавливают на салазки, все время поддерживая число оборотов ротора около 140–150 об/мин. Скорость воздушного потока постепенно снижается уменьшением скорости хода корабля. Автожир привязывают на стартовой площадке, останавливают ротор и затем приступают к разборке летательного аппарата.

В случае обнаружения неисправности ротора в полете (поломка, обледенение, биение и т. п.) его можно сбросить, дергая аварийный рычаг над головой летчика. Летчик после этого спускается на парашюте вместе с аппаратом.

Буксирный трос имеет длину около 300 м. Для связи с подводной лодкой или с кораблем на автожире имеется переговорная установка.

Характеристики змея-автожира

Размеры

Длина, м 4,47

Высота, м 1,67

Диаметр ротора, м 7,30

Ометаемая ротором площадь, м 2 42,0

Контейнер для хранения автожира в разобранном виде на корабле, м 2x0, 6x3,57

Веса

Вес пустого, кг 75

Летчик в спецодежде со спасательным поясом, кг 90

Парашют, кг 10

Вес в полете, кг 175

Удельная нагрузка на ометаемую ротором площадь, кг/м 2 4,2

Летные характеристики (при длине буксирного троса 300 м)

Диапазон скоростей (путевая скорость ветра), км/ч 35-80

Скорость, км/ч … 35 50 80

Максимальная высота полета, м 100 200 220

Обзор (приблизительно), км 35 50 53

Время подъема, мин 4

Время разборки и уборки, мин 7

Время сборки, мин 7

Скорость снижения в свободном полете при поступательной скорости 40 км/ч, м/с 3,5

Составлено по инструкции по обслуживанию змея-автожира FA330-A-0/A-1, № ДТ 1330 А0/А1, части 1–4, сентябрь 1943 г.

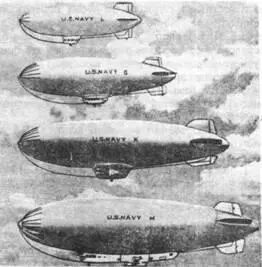

Применение дирижаблей в военно-морском флоте США (ЭИ № 48 (351), сентябрь 1945 г.)

Применение дирижаблей для военных целей имело во второй мировой войне весьма ограниченный характер. Только США использовали некоторое количество мягких дирижаблей в системе своего военно-морского флота; другие страны дирижаблей не применяли вообще. Жестких дирижаблей на вооружении нигде не было.

Как известно, в 30-х годах в США и Германии строились дирижабли очень больших размеров («Акрон», «Мэкон», «Гинденбург»). Низкая скорость дирижаблей, а также ряд катастроф, имевших место с большими дирижаблями, создали у промышленных и правительственных кругов США и других стран отрицательное отношение к этому виду воздушного транспорта. В связи с этим за последние 10 лет не было никаких попыток строить большие дирижабли и применять их для военных или транспортных целей.

В начале войны воздухоплавательная служба военно-морского флота США располагала восемью мягкими дирижаблями, базировавшимися в Лэйкхерсте (штат Нью-Джерси). К началу 1945 г. насчитывалось уже почти 150 дирижаблей и около 15 баз для них.

Дирижабли использовались для противолодочных операций береговой службы и спасательных работ на море и на суше. Утверждают, что не было случаев потопления кораблей подводными лодками, если они конвоировались небольшими мягкими дирижаблями.

Читать дальше