Отвлекаясь от темы, нужно сказать, что за короткий период существования бригады был воплощен в жизнь ряд идей и пожеланий Генерального конструктора. Например, удалось разработать прибор для автоматического определения остатка летного ресурса самолета Ан-24, технологию изготовления углепластиковых аэродинамических поверхностей с закрытым контуром, по какой затем делались триммеры руля высоты для Ан-28 и интерцепторы для Ан-72/74. Была создана и испытана, по выражению O.K. Антонова, «шюра» — обшивка для отсоса пограничного слоя с несущих поверхностей самолета, что значительно увеличивало подъемную силу. Несколько работ были защищены авторскими свидетельствами.

Но вернемся к беспилотным аппаратам. Эту историю далее продолжает А.В. Беланов.

В результате переговоров между КМЗ и ЦКБА была достигнута договоренность о проведении совместной НИР по разработке универсального беспилотного аппарата для оптической (телевизионной) разведки и поражения танков. Военные заказчики требовали БПЛА для борьбы с танками на поле боя и во время их перемещений по рокадам (дороги, параллельные линии фронта), проходившим в 40–50 км от линии соприкосновения войск. На таком расстоянии полевая артиллерия не доставала до противника, а имевшиеся тогда у сухопутных войск ракеты не обладали точностью, необходимой для поражения танков. Учитывая, что стоимость танка в то время составляла 1–1,2 млн. руб., а стоимость одного «беспилотника» оценивалась в 10 раз меньше, военные требовали разработать одноразовый противотанковый аппарат с кумулятивным зарядом массой до 20 кг.

Мы, как самолетчики, вначале выступили категорически против того, чтобы в каждом вылете терять аппарат. Тогда туляки предложили альтернативный вариант с двумя противотанковыми ракетами под крылом и лазерным целеуказателем на борту. Однако такой «беспилотник» весил уже 200 кг, а это другая категория. Пришлось согласиться с вариантом «камикадзе».

Договорились о разделении работ. ЦКБА отвечало за разработку электронных систем, в частности, автопилота (стабилизация по крену и тангажу), командной радиолинии, радиолинии телеметрии. Нам предстояло спроектировать и изготовить сам аппарат, силовую установку, систему старта и спасения.

Б.Н. Краснорутский набрал штат бригады. В ее состав вошли 8 конструкторов, 4 модельщика, 3 слесаря, 2 токаря и 1 фрезеровщик. Силы были достаточны для разработки и изготовления беспилотных аппаратов.

Работали без утвержденного на бумаге технического задания. Основные требования туляков были краткими. Дальность до цели — 50 км, масса полезной нагрузки (взрывчатки) — 20 кг. Разработка технических характеристик аппарата и тактики его применения оставались за нами.

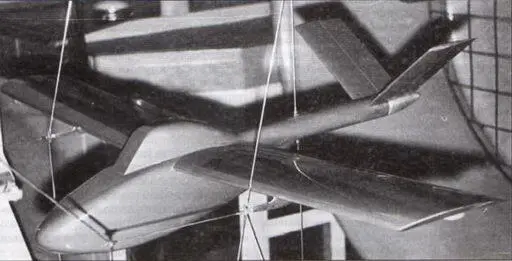

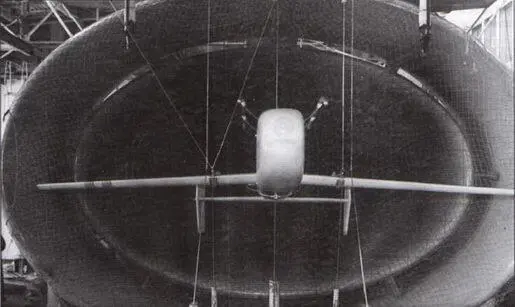

Продувочная модель ракетного планера А-17

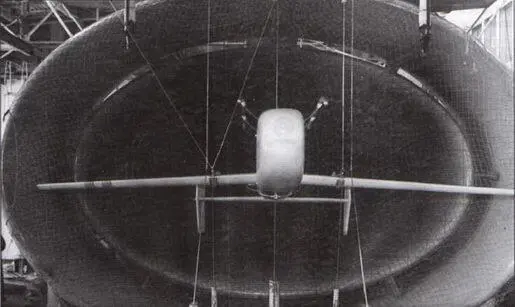

Антоновский БПЛА в аэродинамической трубе

Планер и бортовой комплекс

Изучив всю имевшуюся на заводе открытую и закрытую информацию о беспилотных аппаратах, посетив НИИ автоматических систем, мы не нашли сведений об ударных «беспилотниках». Начали обрабатывать данные по легким поршневым самолетам и спортивным планерам. В большую таблицу свели такие их данные, как площадь крыла, нагрузка на крыло, минимальная и максимальная скорости полета, мощность двигателя, нагрузка на лошадиную силу и т. д. Повесили таблицу на кульман, и в течение недели все сотрудники бригады ее изучали. Потом провели небольшое совещание. В результате приняли решение, что аппарат должен иметь взлетную массу до 60 кг для разведывательного варианта и до 80 кг для ударного. Крейсерская скорость составит 130–150 км/ч, нагрузка на крыло — 35 кг/кв. м, нагрузка на лошадиную силу — 4 кг/л.с. Исходя из этих данных, рассчитали, что аппарат при взлетной массе 60 кг должен иметь площадь крыла 1,5 м‘ и двигатель мощностью 15 л.с.

Теперь можно было начинать проектирование. Распределили обязанности между сотрудниками бригады. А.В. Беланов рисовал общий вид и отвечал за рулевые механизмы, конструкцию крыла, оперения, систему старта и спасения. А.Ф. Самойленко разрабатывал оппозитный двухцилиндровый двигатель объемом 125 см куб., Л.А. Олейник отвечал за прочностные расчеты, Г.Л. Макееву поручили компоновку радиооборудования. Общее руководство разработкой осуществлял Б.Н. Краснорутский. Это было относительное распределение обязанностей. В дальнейшем при возникновении задержки в решении какой-либо задачи ею занимался тот, кто предлагал оптимальный выход из сложившейся ситуации.

Читать дальше