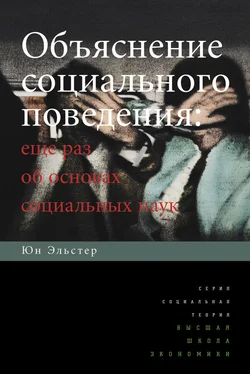

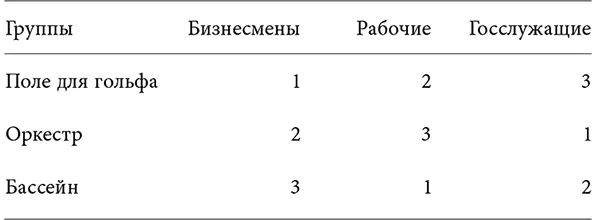

ТАБЛИЦА XXV.2

Неясно, насколько эта проблема «круговых социальных предпочтений» важна на практике. Она не может возникнуть, если индивидуальные предпочтения «имеют один пик», то есть варианты могут быть ранжированы от «самого высокого» до «самого низкого» таким образом, что предпочтения каждого индивида ровно возрастают вплоть до наиболее предпочтительного исхода, а затем ровно снижаются по мере отдаления от него. Во многих случаях это разумное свойство предпочтений. Если индивид предпочитает ставку налога 20 %, он выберет 19 %, а не 18, и 21, а не 22 %. Более того, не было примеров того, чтобы люди на собрании просто подняли руки и заявили, что, раз не отражена «воля народа», никакого решения принято не будет. На самом деле, если статус-кво входит в число вариантов, эта идея представляется противоречивой. Какое-то решение всегда принимается, либо по умолчанию (сохранение статуса-кво), путем использования традиционной процедуры голосования, либо путем манипулирования повесткой дня.

И все же тот факт, что решение принято, не обязательно предполагает, что оно воплощает в себе народную или «общую» волю в каком-то определенном смысле. Для комбинации (искренних) предпочтений, например приведенных в табл. XXV.2, сама идея общей воли бессмысленна. Как часто возникают такие комбинации? Политологи привели множество примеров. Остальные утверждали, что предложенные примеры неправильно описаны и что тщательный анализ опровергает эти утверждения о круговом большинстве. Я опишу два случая, которые представляются действительными примерами круговых предпочтений.

8 октября 1992 года норвежский парламент решил, что будущий аэропорт Осло должен располагаться в Гардермоен (я обозначу этот вариант как опцию G). Другим вариантом был Хобел (альтернатива Н) и решение, которое предполагало сочетание Гардермоена и существующего аэропорта Форнебу (альтернатива D). Эти варианты не сравнивались друг с другом все сразу, а должны были рассматриваться последовательно в сравнении со статус-кво. Как только вариант получал большинство голосов, он принимался [318]. Хотя это серийное голосование традиционно для парламента, возможны и другие системы – например, выставление одного варианта против другого в голосовании попарно до тех пор, пока не останется один победитель. Как мы вскоре увидим, при последовательном голосовании порядок, в котором варианты ставятся на голосование, может оказаться решающим.

Выраженные предпочтения сторон, которые, за небольшим исключением, совпали с голосованием депутатов, были следующие:

Трудовая партия (63 депутатов): G > D > H

Коалиция Левой социалистической партии, Христианских демократов и Аграрной партии (42 депутата): D > H > G

Консервативная партия (37 депутатов): H > G > D

Партия прогресса (22 депутата): H > D > G

Один независимый депутат: G > H > D

Если допустить, что это были искренние предпочтения, социальные предпочтения были круговыми: D выигрывает у Н 105 к 60, Н выигрывает у G 101 к 64 и G выигрывает у D 101 к 64. Перед этим парламент одобрил порядок, в котором должны рассматриваться альтернативы. Трудовая партия предлагала G-D-H, тогда как глава парламента настаивал на D-H-G. Когда предложения вотировались одно против другого, победили лейбористы. Если бы победило предложение председателя, лейбористы, вероятно, голосовали бы за D, поскольку иначе их неспособность набрать большинство для D привела бы к принятию предложения Н, стоявшего у них на последнем месте. При одобренном порядке голосования в подобном затруднении оказалась консервативная партия. В конце концов, консерваторы голосовали за G, так как, если бы они голосовали против, выиграло бы предложение D, которое они ставили на последнее место. Хотя теоретически возможно, что лейбористы не были искренни, когда выбирали D как второй по приемлемости вариант, и что они сделали это только для того, чтобы заставить поверить консервативную партию в то, что голосование против G приведет к принятию D, доказательств этого нет. Если бы так было на самом деле, социальные предпочтения не были бы круговыми, поскольку Н побивает и D, и G.

Второй пример практически исключает, что круговые предпочтения могут быть чистым артефактом искажения. Он возник в контексте споров о порядке демобилизации из американской армии после Второй мировой войны. Скорая демобилизация была ограниченным благом, которое должно было распределяться по справедливости. Чтобы выработать критерий, армия провела широкомасштабные исследования среди личного состава. В этом исследовании, сопоставлявшем критерии попарно, ранжирование показало некоторую противоречивость. Так, 55 % считало, что женатые лица с двумя детьми, ни разу не побывавшие в сражении, должны демобилизоваться раньше, чем одинокие мужчины, прошедшие две кампании; 52 % ставили 18 месяцев, проведенные за границей, выше двоих детей; а 60 % ставили две кампании выше, чем 18 месяцев, проведенных за границей. Крайне маловероятно, чтобы респонденты искажали свои предпочтения [319].

Читать дальше