Вы, наверное, видели, как трогается с места железнодорожный состав: паровоз делает рывок, медленно начинает двигаться и почти одновременно с ним начинают двигаться все вагоны. Это несколько напоминает то, что происходит в электрической цепи: сами вагоны, подобно электронам, двигаются медленно, но почти одновременно начинается движение всего состава, так же как почти одновременно начинается электрический ток во всех участках цепи.

Рассказывая о поезде, мы опять не случайно применили слово «почти», и вы можете сами убедиться в том, что без этого слова обойтись нельзя. Движение паровоза не сразу передается всему составу: сначала сдвигается с места первый вагон, за ним — второй, тот увлекает за собой третий, затем сдвигается четвертый, и так, передаваясь от вагона к вагону, рывок, который сделал паровоз, доходит до конца состава.

Лишь через некоторое время последний вагон как бы получит сигнал о том, что паровоз сдвинулся с места. Для железнодорожного состава время это, конечно, невелико, и поэтому мы говорим, что все вагоны начинают двигаться одновременно, но для точности прибавляем слово «почти».

В отдаленных участках электрической цепи электроны начинают двигаться с некоторым опозданием, так же как и отдаленные от паровоза вагоны. Однако, сравнивая электрический ток с движением железнодорожного состава, необходимо отметить два существенных момента.

Во-первых, движение от электрона к электрону передается не благодаря непосредственным толчкам, а в результате взаимодействия электрических сил, а точнее, в результате движения вдоль проводника электрического поля, о котором мы еще поговорим.

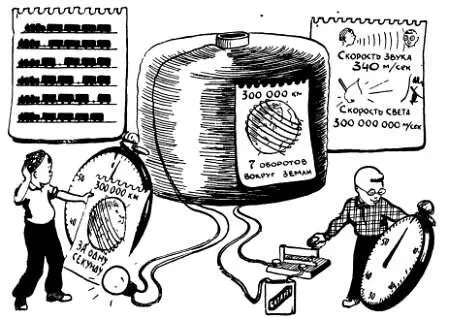

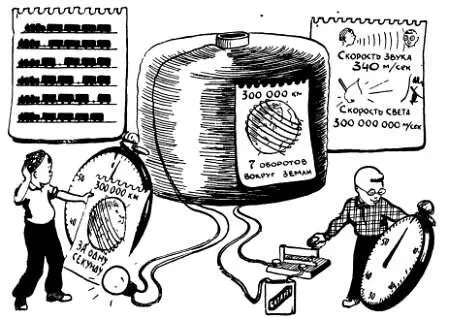

И во-вторых, скорость распространения рывка паровоза по железнодорожному составу (обычно несколько десятков километров в час) даже в сравнение не может идти со скоростью распространения по проводу электрического «толчка» — электрический сигнал движется со скоростью 300 000 километров в секунду! Это так называемая скорость света, которая присуща всем без исключения электрическим и магнитным процессам, в том числе и свету, имеющему, как известно, электромагнитную природу (рис. 22).

Рис. 22. Сами электроны (или положительные ионы), образующие ток, двигаются сравнительно медленно, но их движение начинается практически одновременно во всех точках цепи. Скорость распространения «электрического толчка» — 300 000 км/сек (скорость света).

Скорость света является самой высокой скоростью, встречаемой в природе. Она настолько велика, что электрический сигнал, двигающийся со скоростью света из Москвы, через 0,03 секунды придет во Владивосток и менее чем за полторы секунды десять раз обогнет земной шар или доберется до Луны. Да что говорить! Если построить космический корабль, который будет двигаться с такой же скоростью, как и электрический сигнал, то на этом корабле можно будет за каких-нибудь пять минут добраться до Марса!

Наряду с исключительно высокой скоростью у электрического сигнала есть еще одно замечательное достоинство — он очень легко поддается самым различным преобразованиям. Именно это и определило появление таких средств связи, как буквопечатающий телеграф, телефон, фототелеграф. Очень интересные преобразования электрического сигнала лежат в основе радиопередачи и радиоприема. С некоторыми из этих преобразований мы сейчас и познакомимся.

ПЕРВЫЙ РАЗГОВОР О РАЗГОВОРЕ

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что представляет собой звук? Каким образом слова, которые вы произносите, доходят до собеседника?

Звуки вашего голоса, так же как и все окружающие нас звуки, представляют собой колебания воздуха или, иначе, звуковые волны (рис. 23).

Рис. 23. Звуки нашего голоса, как и все окружающие нас звуки, представляют собой колебания воздуха или так называемые звуковые волны.

Вы тронули гитарную струну, она пришла в движение и увлекла за собой окружающий воздух: под действием колеблющейся струны воздух вблизи нее то сжимается, то, наоборот, становится разреженным. Эти изменения давления воздуха передаются все дальше и дальше, и во все стороны от струны движутся звуковые волны, подобно тому как по поверхности пруда расходятся волны от брошенного в воду камня.

Читать дальше

![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/87509/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom-thumb.webp)