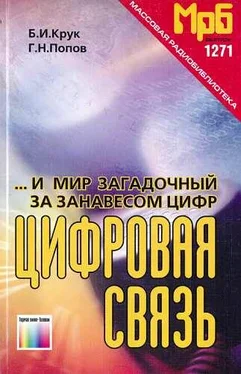

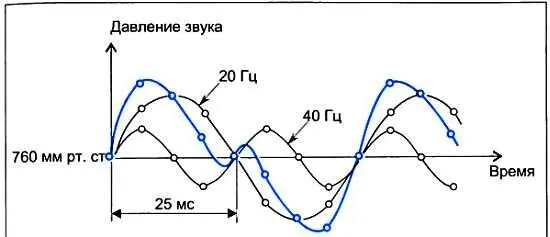

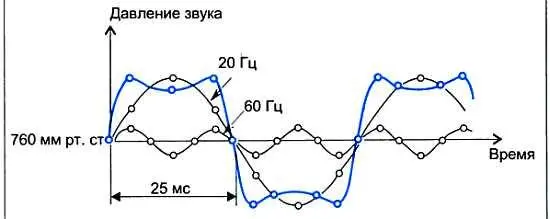

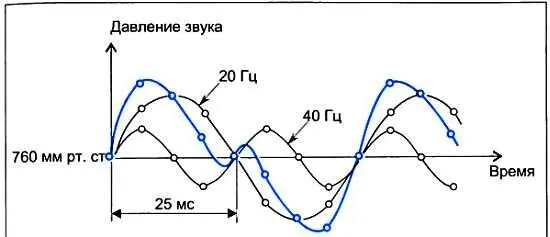

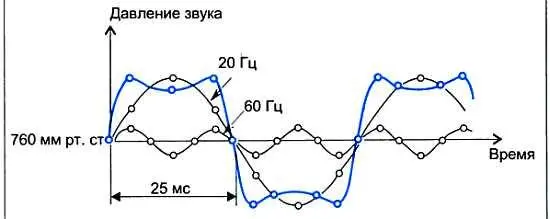

До сих пор мы намеренно упрощали задачу, когда считали, что давление звуковой волны, создаваемой струной, изменяется по закону синусоиды. На самом деле это не так. График колебания реальной струны, а следовательно, график звукового давления, отличается от синусоиды. Дело в том, что всякое вибрирующее тело создает одновременно звуки нескольких частот или, как говорят, тонов. Самый низкий из них называют основным тоном, более высокие тоны, сопровождающие основной, — обертонами. При звучании гитары, скрипки, рояля всегда слышны кроме основного тона дополнительные призвуки, т. е. обертоны. Так, если принять частоту основного тона (синусоидальное колебание) равной 20 Гц, то частоты обертонов (тоже синусоидальные колебания) составят: первого — 40 Гц; второго — 60 Гц, третьего — 80 Гц и т. д., а, скажем, десятого обертона — 200 Гц. В совместном звучании основной тон и обертоны создают соответствующую окраску звука, или тембр. Один тембр отличается от другого числом и силой обертонов.

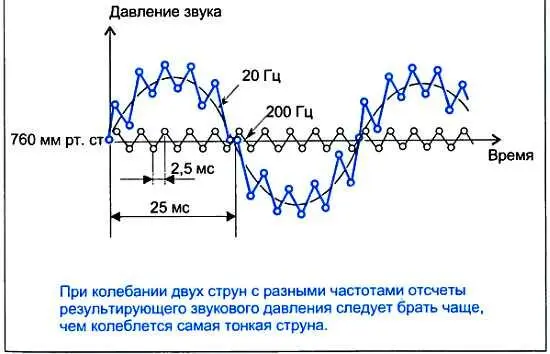

Таким образом, для получения формы кривой звукового давления, создаваемого колеблющейся струной гитары или скрипки, нужно сложить синусоидальные кривые звуковых давлений основного тона и обертонов. Подобная операция была проделана, когда рассматривали одновременные колебания двух струн. Только в данном случае из-за наличия большого числа обертонов форма результирующей кривой будет еще сложнее, т. е. еще сильнее отличаться от синусоидальной. Совершенно ясно, что для отслеживания самых быстрых изменений звукового давления отсчетные значения на результирующей кривой придется брать с частотой в несколько раз выше (по крайней мере, в 2 раза) частоты последнего обертона.

Графики давления звуковых волн, создаваемых человеческим голосом, имеют еще более сложную форму.

Человек набрал в легкие воздух и издал звук. Что же произошло? Воздух, выходя из легких, заставляет вибрировать голосовые связки. От них колебание воздуха передается через гортань голосовому аппарату, заканчивающемуся ротовой и носовой полостями. Последние выполняют роль резонаторов — они усиливают колебания воздуха, подобно тому как полый корпус гитары или скрипки, также являясь резонатором, усиливает звуки струн. Колебания воздуха из голосового аппарата человека передаются окружающему воздуху. Возникает звуковая волна. Характер издаваемого звука определяется натяжением голосовых связок, формой ротовой полости, положением языка, губ и т. д.

Из описания голосового аппарата человека нетрудно понять, что голосовые связки играют роль своеобразных струн, только они создают более обильное количество обертонов. При преобладании в человеческом голосе высоких обертонов над низкими мы слышим "звучание металла". Люди, у которых в голосе преобладают низкие обертоны, говорят мягким, бархатным голосом. Частоты основных тонов и обертонов при произнесении различных звуков разными людьми лежат в пределах 80-6 000 Гц. Это значит, что при замене непрерывной кривой звукового давления человеческой речи его отсчетные значения необходимо брать с частотой не ниже 12000 Гц (поскольку последний обертон имеет частоту 6000 Гц), или, другими словами, не реже чем через 1/12000 = 0,0000833 с = 83,3 мкс.

Итак, мы выяснили, что вся богатейшая информация, содержащаяся в звуках музыки, человеческой речи, в шумах и т. п., заключена, по сути дела, в форме кривой давления звуковой волны на пластину, поставленную на ее пути.

Может показаться, что проблема кодирования речи двоичной последовательностью 0 и 1 принципиально нами уже решена: измеряй каждые 83,3 мкс или чаще звуковое давление и полученные десятичные числа переводи в двоичный код! Теоретически все верно. Но как это реализовать практически? Мы только тогда сможем передать звуки или "законсервировать" их в электронной памяти, когда превратим двоичные цифры в импульсы электрического тока. Как выполнить такое превращение? И как из двоичного кода снова "извлечь" звук?

Нередко решение сложных инженерных задач подсказывала живая природа — самая удивительная в мире биологическая лаборатория. Например, во время первой мировой войны на кораблях английского флота устанавливали гидрофоны — приборы для прослушивания шума гребных винтов немецких подводных лодок. Чтобы движение воды у приемного отверстия не создавало мешающий шум, ему придавали форму ушной раковины тюленя, который хорошо слышит при движении в воде.

Читать дальше