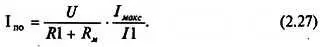

Ток полного отклонения микроамперметра можно определить следующим образом:

1. измерить напряжение U источника питания схемы;

2. записать силу тока (I1), против которой устанавливается стрелка при переводе переключателя в положение 1–2 ;

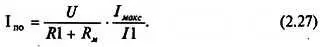

3. вычислить ток полного отклонения по формуле:

где I макс— конечная отметка шкалы (максимальное значение шкалы прибора).

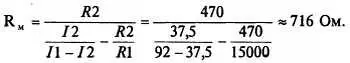

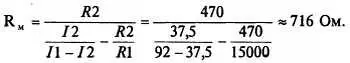

• Пример. Определите внутреннее сопротивление микроамперметра, ток полного отклонения которого I по= 100 мкА.

Выбираем сопротивления резисторов R1 и R2 равными:

R1 = 1,5/ I по= 1,5/100∙10 -6= 15 кОм и R2 = 470 Ом.

По выбранным значениям сопротивлений токи I1 и I2 равны:

I1 = 92 мкА и I2 = 37,5 мкА.

В соответствии с формулой (2.25) измеряемое сопротивление

Точное значение сопротивления микроамперметра R ппревышает измеренное на 4 Ом. Следовательно, погрешность измерения:

S Rm= R п— R м/ R п= 720–716/720 ~= 0,6 %,

что свидетельствует о довольно высокой точности измерения сопротивлений.

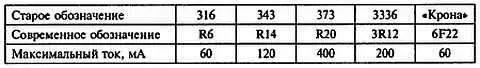

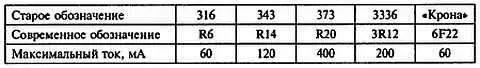

2.8.7. На что способна батарейка

Любителям радио и электроники часто приходится выбирать тип и размер гальванических элементов. Основным критерием может стать максимальная продолжительность работы комплекта или минимальный его вес. Уменьшение веса связано с использованием элементов батарей небольшой емкости, работающих в форсированном режиме. Поскольку в справочниках обычно приводятся умеренные нагрузки «нормального» режима, укажем максимально допустимые (в разумных пределах) токи для ряда распространенных отечественных источников.

Однако чем больше ток, тем короче жизнь любого гальванического элемента, причем прямой зависимости между увеличением тока нагрузки и сокращением срока службы элемента нет: ресурс элемента в форсированном режиме разряда убывает быстрее из-за меньшей эффективности использования активных материалов.

Полезно учесть и то, что недоиспользованные при этом активные материалы способны отдать свой энергетический потенциал, если после форсированного режима перенести элемент в аппаратуру с небольшим током нагрузки. Примером могут служить элементы R6, которые, отработав до предела в аудиоплейере, еще довольно долго служат в «карманном» радиоприемнике.

Приведенные выше предельные величины нагрузок являются все же достаточно условными. Ведь нередко приходится идти даже на значительное недоиспользование емкости, лишь бы получить значительный ток разряда на короткое время, при минимальных габаритах и весе автономного источника. Например, для модели аэровагона колеи 16 мм дороги «РIКО» был взят аккумулятор 7Д-0,1, который «крутил» моторчик с пропеллером при токе около 17 мА, что раз в семь-восемь превышает стандартную нагрузку при работе в радиоприемнике, для которого батарея предназначена. При повторном кратковременном режиме этого хватало на одну игру. Что касается гальванических элементов, то многие зарубежные изделия одного типоразмера с нашими имеют бóльшую емкость и могут разряжаться большими токами. Выбирая химические источники для конструкции, где они должны работать в нештатном режиме форсированного или ослабленного разряда, следует испытать их, чтобы не просчитаться. Вообще-то, полноценное с инженерной точки зрения испытание — дело не простое. Но в нашем случае можно этого избежать. Чтобы не тратиться на полномасштабную батарею, испытывать можно один лишь ее элемент. При этом нагрузкой послужит резистор-эквивалент, сопротивление которого находят из соотношения

R= U ном/(n — I ср)

где U ном— номинальное напряжение нагрузки, n — количество последовательно включаемых элементов батареи, I ср— средний ток нагрузки свежей батареи. Если ваш потребитель не имеет общей стабилизации напряжения питания, ток разряда будет падающим соответственно снижению разрядного напряжения источника. В таком случае испытательный «стенд» собирается по схеме рис. 2.42, а . Здесь по обычным часам находят время, за которое напряжение по вольтметру снизится до нижнего предела ( U к= U min/n), допускаемого потребителем.

Читать дальше