Однако отношения с Миттаг-Леффлером не продлились долго. В 1884 году тот убедил Кантора отозвать одну из статей, будучи уверенным в том, что действует в пользу автора. Миттаг-Леффлер понимал, что статья, озаглавленная «Принципы теории порядковых типов», слишком умозрительна, ей недостает ясных и четких результатов, и она может навредить репутации теории множеств. Он ответил Кантору, что тот написал слишком много, но так и не предъявил конкретных результатов, а это может дискредитировать теорию, и в этом случае потребуется еще сто лет, прежде чем на его идеи вновь обратят внимание. Кантор плохо воспринял совет Миттаг-Леффлера, посчитав, что тот намекает, будто ему надо подождать еще сто лет с публикацией своих идей:

«Если верить Миттаг-Леффлеру, мне придется ждать до 1984 года, что кажется слишком строгим требованием! [...] Разумеется, я и знать больше ничего не желаю об Acta Mathematical.»

Кантор написал это в 1885 году, прекратил всякое общение с Миттаг-Леффлером и больше не отправил в Acta Mathematica ни одной статьи. «Принципы теории порядковых типов» так и не были опубликованы. Ученый переживал один из самых тяжелых периодов своей жизни. Потеряв Дедекинда, в глазах которого, как считал Кантор, его оклеветали, не имея возможности создать исследовательский центр в Галле или попасть в желанные университеты Берлина или Геттингена, в мае 1884 года он впал в депрессию. Ему потребовалось немало времени, чтобы выйти из нее. Его математическое творчество, так ярко раскрывшееся в «Основах общего учения о многообразиях» 1883 года, угасло вплоть до 1890-х годов. В этот переходный период Кантор опубликовал несколько статей, в которых с переменным успехом исследовал философские последствия и возможные применения в физике своей теории бесконечности. Он также увлекся идеей о том, что произведения Шекспира были на самом деле написаны Фрэнсисом Бэконом. Эта теория появилась во второй половине XVIII века, и хотя большинство ученых считают ее абсурдной, даже сегодня у нее есть сторонники. Кантор потратил много денег на приобретение старинных изданий Шекспира и написал три монографии по этой теме.

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ РЯДЫ

Но вернемся к самому блестящему периоду в карьере Кантора, к статье «Основы общего учения о многообразиях» 1883 года. История ее создания началась еще в 1869 году, когда Георг Кантор приехал в Галле и в качестве темы исследования Эдуард Гейне предложил ему задачу, связанную с тригонометрическими рядами Фурье. Что такое тригонометрический ряд? Представим себе закрепленную сверху пружину, к нижнему концу которой подвешен определенный груз. Исходное положение пружины на рисунке 1 обозначено буквой А. Теперь потянем груз вниз, пока не достигнем положения ß, и отпустим его. Пружина расширится и сожмется, пройдя через точки С, Д Е и F, а также через все промежуточные. Предположим, что перед нами идеальная ситуация, и пружина никогда не перестанет двигаться и всегда будет возвращаться в положение максимального сжатия (D на рисунке 1) и максимального растягивания (В и F). Если мы соединим последовательные положения пружины кривой линией, то получим математическое описание ее движения (см. рисунок 2). Заметим, что поскольку груз несколько раз проходит через одни и те же точки, график повторяется.

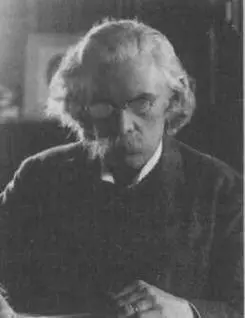

ГЁСТА МИТТАГ-ЛЕФФЛЕР

Магнус Гёста Миттаг-Леффлер родился в Стокгольме (Швеция) 16 марта 1846 года. Его талант проявился уже в ранней юности; у него было много интересов, среди которых — наука и литература. В1865 году он записался в Уппсальский университет (опять же в Швеции), намереваясь стать государственным чиновником, но вскоре перешел на математический факультет и в 1872 году защитил докторскую диссертацию. Миттаг-Леффлер внес большой вклад в область исчисления, в аналитическую геометрию, теорию вероятностей, теорию функций; он был членом почти всех математических обществ Европы и получил несколько званий почетного доктора наук в таких университетах, как Оксфордский, Кембриджский, Болонский и университет Осло. В 1882 году он основал журнал Acta Mathematica, который курировал до самой смерти 7 июля 1927 года. Журнал издается до сих пор.

В таком случае его называют периодическим. В XVIII веке математики обратили внимание на то, что очень многие физические явления — например, связанные с распространением звука или тепла — могут быть описаны при помощи периодических графиков. Они также заметили, что иногда эти графики оказываются прерывистыми, то есть в них наблюдаются резкие скачки. Например, на рисунке 3 представлен график, состоящий из последовательности косых линий. Чтобы изобразить его, мы должны отметить «скачок» от верхнего края каждой линии к нижнему краю следующей. Этот график описывает не физическое движение, а интенсивность звукового сигнала; горизонтальная линия обозначает нулевую интенсивность или тишину. Рассмотрим, как можно интерпретировать график при этих условиях. В начале — тишина, а затем появляется звуковой сигнал, который постепенно увеличивает интенсивность (это видно по тому, как возрастает первая косая линия); звук достигает своей максимальной интенсивности, а затем наступает тишина, но тут же опять начинает увеличиваться интенсивность звука, как в предыдущий раз, и снова достигает максимального уровня (мы видим, что вторая косая линия такая же, как первая). Опять наступает тишина, а затем повторяется та же схема, снова и снова.

Читать дальше