В центре крыла размещались две 5-метровые кабины на 6 человек каждая. Передние места обеих кабин предназначались для экипажа и были оборудованы штурвалом и педалями, но обычно самолет летал с одним летчиком, в правой кабине. Посадка осуществлялась через откидывающиеся вбок фонари кабин. В центре, между кабинами, находился серийный 100-сильный мотор М-11. Центральная часть крыла была выполнена из стальных труб. Внешние части — как на планере "Безлонжеронка ХАИ": деревянные, кессоные, с фанерной обшивкой. Толщина стенок кессона изменялась по размаху: от 8,5 мм у корня, где значение изгибающего момента максимально, до 1,5 мм на конце.

Летные испытания ХАИ-АВИАВНИТО-3 начались 23 сентября 1936 г. В этот день летчик ГВФ Э.И.Шварц выполнил 30-минутный полет "по коробочке". Потом было еще много полетов при взлетном весе аппарата от 1750 до 2000 кг. Выяснилось, что планеролет развивает максимальную скорость 130 км/ч, его посадочная скорость — 65 км/ч, длина разбега — 180 м, потолок — 2000 м, дальность полета — 180 км. "Во время испытаний, — вспоминал А.А.Лазарев, — выявилась хорошая устойчивость и управляемость планеролета. Выполнение посадки и виражей на "ХАИ-3" было несколько необычным благодаря своеобразной системе управления. Однако после того, как летчик осваивался с самолетом, пилотировать его становилось совсем не трудно." [5]

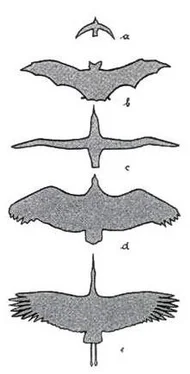

Таким образом, ХАИ-АВИАВНИТО-3 стал вторым, после БИЧ-7А, вполне удачным отечественным самолетом-"бесхвосткой". Значительно лучшие летные свойства харьковского планеролета по сравнению с ХАИ-4 показывают, какое большое влияние имеют длина носовой части фюзеляжа и величина продольного момента инерции на устойчивость и управляемость "бесхвостки". Полеты продемонстрировали также целесообразность применения интерцепторов для улучшения управляемости "летающего крыла".

Грузопассажирское ‘‘летающее крыло" ХАИ-АВИАВНИТО-3 ".

После окончания испытаний в конце 1936 г. Бородин и Шварц перегнали ХАИ-АВИАВНИТО-3 в Москву. В первый день перелета летчики достигли Тамбова, преодолев без посадки 470 км.

В 1937—1938 гг. самолет использовался на местных авиалиниях Московской области, перевозя грузы, реже — пассажиров. Это был первый случай применения бесхвостого самолета в практических целях.

В 1936— 1937 гг. в ХАИ строили вариант с двумя двигателями М-11. Он назывался ХАИ-АВИАВНИТО-8. Однако работа не была доведена до конца. Как выяснилось, идея планеролета в целом оказалась непрактичной. Маломощность этих аппаратов, как правило, не позволяла им совершать самостоятельный взлет, требовалась помощь самолета-буксировщика. Кроме того, полет на небольшой высоте при очень малой нагрузке на крыло, характерной для планеролетов, сопровождался сильной "болтанкой", что делало его неприятным как для пассажиров, так и для экипажа.

Источники и комментарии

1. В.С.Савин. Авиация в Украине. Харьков, 1995. С. 152.

2. В.С.Савин. Планета "Константин". История авиации и страны сквозь призму жизни конструктора Калинина. Харьков, 1994. С. 203.

3. П.Бенинг. На пути к "летающему крылу" // Самолет. 1934. Ху 13—14. С. 18.

4. В то время еще не знали, что увеличение нагрузки на крыло отрицательно влияет на устойчивость летательного аппарата, в первую очередь — динамическую.

5. А.Лазарев. ХАИ-3 // Юный моделист-конструктор. 1964. Вып. 10. С. 10.

6

"Бесхвостkи" Александра Липпиша

В предыдущих главах было рассказано о первых работах по бесхвостым самолетам и планерам в СССР, Великобритании, Франции, Швейцарии, Дании и Австро-Венгрии. Увлечение этой схемой не миновало и Германию. Наибольший вклад в развитие "бесхвосток" в этой стране сделал исследователь и конструктор Александр Аиппиш (1894—1976 гг.).

Первое знакомство Александра с авиацией произошло в 1909 г. Позднее он писал: "У меня, четырнадцатилетнего берлинского школьника, остались незабываемые впечатления о демонстрационных полетах Орвилла Райта в сентябре 1909 г. Я жадно набросился на всю доступную мне литературу о первых опытах летания. Больше всего меня интересовали сообщения об успешных полетах аппаратов с самоустойчивыми крыльями." [1]

Затем грянула война. Сначала Аиппиш служил в пехоте, а в 1918 г. получил назначение в авиационный отдел завода Цеппелина. Там он занимался вопросами аэродинамики самолетов. Но это продолжалось недолго: в ноябре 1918 г. Германия капитулировала, и, по указанию стран-победительниц, выпуск любых самолетов, которые могли быть использованы в военных целях, запретили.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)