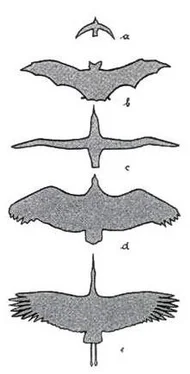

Появлению истребителя предшествовала большая подготовительная работа. Одним из ее этапов стало создание опытного реактивного самолета SAAB-210. Он предназначался для предварительного изучения характеристик треугольного крыла двойной стреловидности.

По схеме SAAB-210 был уменьшенной вдвое по размаху копией будущего истребителя. Воздухозаборники ТРД Армстронг-Сиддли "Аддер" с тягой 480 кгс вначале находились в носовой части фюзеляжа, затем, в процессе испытаний, их перенесли в основание крыла. Для изменения центровки в полете на самолете имелась система перекачки жидкости между балансировочными баками в носу и хвосте фюзеляжа.

Летные испытания SAAB-210 начались 6 декабря 1951 г. За год было сделано свыше ста полетов, большую часть которых выполнил ведущий летчик фирмы SAAB Б.Олув. Несмотря на небольшую мощность двигателя, самолет мог развивать скорость, как у лучших истребителей периода второй мировой войны — 650 км/ч. Характеристики машины на взлетно-посадочных скоростях — главная забота конструкторов дельтавидных "бесхвосток" — также оказались вполне приемлемыми.

По окончании испытаний SAAB-210 фирма получила контракт на постройку боевой машины — истребителя J-35 "Дракен". Ее первый полет состоялся 25 октября 1955 г. Вскоре после этого была достигнута сверхзвуковая скорость. В 1960 г. начался серийный выпуск самолета.

J-35 имел крыло с переменным углом стреловидности по передней кромке. При площади 49 м² его размах был всего 9,4 м. Таким образом, удлинение крыла равнялось 1,8 — меньше, чем у других реактивных "бесхвосток". Относительная толщина профиля составляла 5%; благодаря большой длине корневой части крыла ее высота оказалась достаточной, чтобы разместить внутри каналы воздухозаборников, топливные баки, ниши уборки шасси и даже кое-какое оборудование.

Истребитель был снабжен ставшей уже стандартной для "сверхзвуковиков" дублированной необратимой бустерной системой управления и механизмом загрузки рычагов управления, автоматически регулирующим величину усилия в зависимости от скорости полета. Органы управления состояли из двухсекционных элевонов, руля направления и аэродинамических тормозов.

В качестве силовой установки применялся турбореактивный двигатель Свенска RM6B — лицензионное воспроизводство английского Роллс-Ройс "Эвон". Общий объем топливных баков, расположенных в крыле и в фюзеляже, равнялся 4000 л. Порядок выработки топлива из баков регулировался электронно-механической системой. Это позволяло плавно менять положение центра тяжести самолета, а следовательно, и запас продольной устойчивости. В первой половине полета центровка постепенно перемещалась назад, увеличивая маневренность машины в момент выполнения боевого задания; во второй фазе полета центр тяжести перемещался вперед и при посадке занимал примерно такое же положение, как при взлете.

J-35 имел четырехопорное шасси. Четвертая, хвостовая опора облегчала выполнение посадки с большим углом атаки и обеспечивала более эффективное аэродинамическое торможение во время пробега — опираясь на нее, самолет катился по полосе с высоко поднятым носом.

Максимальная скорость истребителя на высоте 11000 м составляла 2125 км/ч, скороподъемность у земли — 175 м/с, практический потолок — 18000 м, радиус действия (без подвесных баков) — 560 км. Благодаря аэродинамическим достоинствам формы крыла J-35 и упомянутым выше особенностям шасси его посадочная скорость (215 км/ч) была значительно меньше, чем у "Миража"III, имеющего такую же нагрузку на крыло. Вооружение состояло из двух 30-мм пушек "Аден" английского производства и управляемых ракет класса "воздух-воздух".

J-35A в филиале Немецкого музея в Шляйсхайме.

Производство самолета продолжалось до начала 70-х годов, пока ему на смену не пришел истребитель JA-37 "Вигген", выполненный по схеме "утка". За этот период заводы выпустили около 600 "Дракенов". В течение почти двух десятилетий они являлись основными истребителями-перехватчиками вооруженных сил Швеции, а также поставлялись в военно-воздушные силы Австрии, Дании и Финляндии.

J-35 находится в коллекциях технических и военный музеев Швеции (8 самолетов), Германии (1 самолет), Бельгии (1 самолет).

Швеция была не единственным нейтральным государством, прилагавшим усилия для создания собственных сверхзвуковых самолетов. В Канаде в 50-е годы построили и испытывали двухместный истребитель-перехватчик CF-105 "Эрроу" ("Стрела"), рассчитанный на полет со скоростью, более чем вдвое превышающей скорость звука. Его спроектировали на фирме Авро-Канада.

Читать дальше

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/325656/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii-thumb.webp)